■陈漱渝

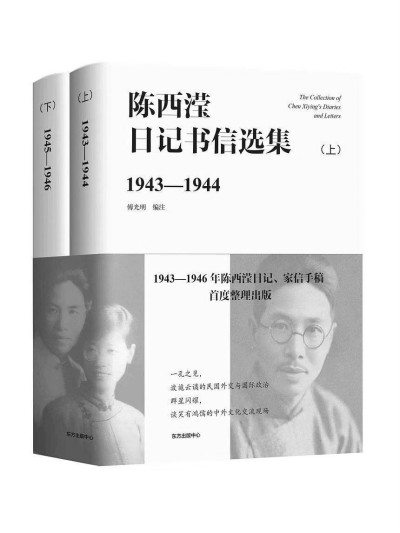

我对日记确无深入研究,但却在1997年参与主编了一套《中国现代作家日记丛书》,共十种。虽然售价不菲,但囿于条件和水平,当时编得有些粗糙,收罗也不齐备,至今引以为憾。2022年12月,东方出版中心出版了傅光明编注的《陈西滢日记书信选集》,分上、下两册,虽然仅有1943年至1946年部分,就多达82.7万字,成为了日记研究界的一件盛事!

据我理解,日记就是作者对每天生活内容的原始记录,既记事、写人,又状物、写景,内容十分广泛。它是微观私史,又是正史的印证和增补资料。如果历史上有官修史书,那私人日记就是一部鲜活的民间史书。

在中国古代,日记称为日录、日志、日谈。据考古发现,从西汉古墓中就发现了“日记牍”,记录的是王奉世其人的监狱生活。古代有些文人留下了日记,如宋代陆游的《老学庵笔记》,黄庭坚的《宜州乙酉家乘》,清代李慈铭的《越缦堂日记》;也有外交人员的日记,如清代薛福成的《出使四国日记》,郭嵩焘的《伦敦与巴黎日记》,曾纪泽的《出使英法俄日记》。陈西滢的日记就兼具文史两方面的价值,反映了第二次世界大战结束前后那个重大历史转折时期的侧影。

对于陈西滢其人,一般读者是既熟悉又不熟悉。说熟悉,是因为他就是鲁迅笔下的“正人君子”。在发生于1925年至1926年的“女师大风潮”和“三·一八惨案”中,他是鲁迅的论敌。说不熟悉,是因为从1927年暑期开始,陈西滢就基本上影息文坛,从事教育工作和中外文化交流。对于他跟鲁迅之间的那场论争,学术界的看法虽然见仁见智,不过我认为他当时的立场和观点都是可以质疑的。特别是他指责鲁迅的《中国小说史略》剽窃了日本学者盐谷温的成果,更是误信和传播谣言,当时他的朋友胡适即已公开澄清。不过,一时的“论敌”,并不同于政治上永远的敌人。鲁迅批判过跟陈西滢同属“现代评论派”的李四光、周鲠生、陈翰笙,也批判陈西滢支持的教育总长章士钊。新中国成立之后,李四光曾任地质部部长,周鲠生历任外交部顾问,章士钊曾任中央文史馆馆长。陈翰笙更是秘密党员,中国社会科学院顾问。至于陈西滢,他在第二次世界大战后期中英关系并不融洽的阶段致力于文化交流工作,为筹建联合国教科文组织做出了积极的贡献,是我们党团结争取的对象。

西滢日记原件是手写稿,中英文夹杂;其中中文字迹潦草,英文书写更非一般人所能辨识。其内容牵涉到很多事件和人物:有大事也有小事;有知名人物也有非知名人物,这就给阅读带来了很大困难。

我参加过文献整理工作,深知个中艰苦。我曾因为一个字难以辨识,憋得浑身冒汗,半天都查不出来,只好求助懂书法的专家。除开人与事,日记中还牵涉到大量报刊、影剧、书籍乃至日常用品,并非从一般工具书和网上就能查到。更为难得的是,编注者还能指出作者的个别笔误,如把peffer写成put⁃ter。为了降低读者的阅读难度,傅光明精心为此书作了四千多条注释。其中所表现的学识和辛劳是不言而喻的。

世上没有完美无缺的书,此书也略有瑕疵,就是有手民之误。当然这些失误在出书的允许范围之内。这使我想到了校对问题。在中国传统文化中,校勘学是一个专门学问。校对者是文本的清道夫,既是作者的帮助者,又常常是作者的老师,能指出作者的错讹。遗憾的是,目前对校对工作有某种轻视现象。光凭校勘很难取得学术地位;根据现在的稿酬条例,校对整理费又低得难于启齿,所以出现了好校对人才匮乏的情况。我想,只有学术界和出版社改变观念,才能从根本上改变这现状。

《西滢日记书信选集》是一部信息十分广泛丰富的书,不能单纯出于好奇心当通俗作品读;而是宜细读,即一遍一遍地读,并结合相关的文史著作来读,才会收获丰富。本文未综述日记书信的内容,就是希望减少读者的先入之见。“人民公仆”焦裕禄有句话给我印象极深:“吃别人嚼过的馍没味道。”

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇