■覃一彪

尺牍概略

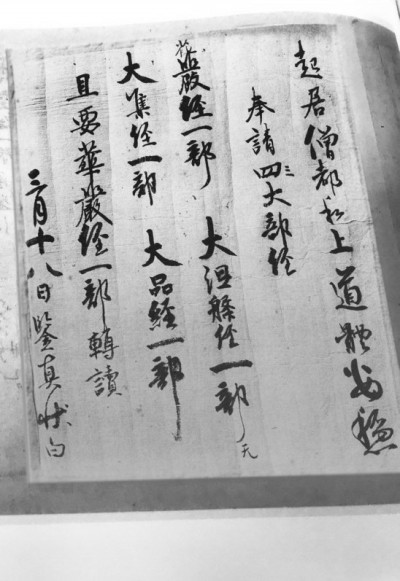

《(传)鉴真尺牍》又名《(传)鉴真书状》,全称《(传)鉴真奉请经卷状》,现藏日本正仓院中仓19中的《尘芥文书》第35卷,为呈东大寺写经所借阅佛典的一般事务性文书。尺牍曾在2004年正仓院展第56回展出,材质为纸本,纸色较白,字行间用折痕区分,各行中间也有很浅的折痕。根据《正仓院古文书影印集成》对法量的解释,所测算出的尺寸约折合为295mm × 224mm。近年日本学者东野治之教授在《鉴真书状再考》一文中给出了同卷十封文书均为同年(754年)借出和返还时登记文书的证据,进一步明确了书状所署日期。书状(括号均为书状写完后送至写经所追记的内容)全文如下:

起居僧都和上 道体安稳

奉请(三)四大部经

(花)严经一部 大涅槃经一部(无)

大集经一部 大品经一部

且要 华严经一部转读

三月十八日 鉴真状白

《尘芥文书》在明治时代之后才整理公开,其中多数文书是拼接后残存下来的,东大寺写经所把这些借用申请的文书粘贴到一块并保存起来,但因为已经无用,文书的背面被再次利用。近年正仓院事务所公布的调查结果显示,这些文书基本上是原封不动地保存了下来。东京大学史料所在《大日本古文书·编年文书二十一》中推定这十封文书背面抄写的内容是宝龟三年(772)的大乘经。

《尘芥文书》公开后,日方学者如安藤更生、田中块堂、神田喜一郎、西山厚、东野治之等人,围绕“自笔说”与“代笔说”对尺牍展开研究。但无论是自笔说或代笔说,尺牍书者无外乎鉴真或其亲近僧弟子。中方学者对鉴真的研究则主要围绕《唐大和尚东征传》的文本研究及相关文献进行,研究深入且成果斐然。

王书在垂拱至天宝时的传播

初观尺牍,可知其风格为行草;二观,可一窥写经法度;三观,可窥诸多王书笔墨结构细节。对鉴真、鉴真一行相关文献研究可知,书者赴日前,应活跃在唐垂拱至天宝期间。有唐一代整体而言是佛教大发展时代,而鉴真出生及讲经传戒的扬州地区,据李廷先先生《唐代扬州史考》一书所考,寺庙就有64所,大云寺、禅智寺、开元寺、大明寺等名震海外,吸引了不少日僧渡来求法、抄经。虽然传世文献和文物对扬州寺院写经历史的记录较稀,仍可从其他史料看出唐代扬州佛教传播的活跃:寺院浩繁,高僧辈出。

主流抄经者除寺院和尚外,大多数来自民间,经生书法(尤其是唐代写经)在书法史上被视为经生体。在王元军先生《从敦煌唐写经卷子看唐代的写经书法》一文中可看出《兰亭序》《怀仁集王书〈圣教序〉》、智永和尚《千字文》等三部“书模”均对写经生写经体影响较大。

近年,有罗丰先生《王羲之书迹在唐时期的传播》一文对王书此一时期之考:

唐太宗时期,除收集大量王羲之书迹外,为进一步传播王字而专置拓书人……拓书人是朝廷专门为复制书迹而设置的职位,门下省、中书省和太子东宫都有数量不等的专职拓书手……拓书人汤普彻借拓书之便“窃拓以出,故在外传之”……

武则天时期王羲之书迹有一次大流散,“太平公主取王帙五十卷,别造胡书印缝;宰相各三十卷;将军、驸马各十卷。自此内库真迹,散落诸家”。

……开元十七年(729),将王书出付集贤院,拓二十本,赐皇太子、诸王学,这项工作大约进行两年,到开元十九年(731)才收讫内府。其方法是“令集字拓进,且依文拓两本进内,分赐诸王”,只是后来可能因卷帧庞大有一百五十卷之多。

更有荣新江先生《〈兰亭序〉真迹,竟流传到西域?》一文对和田出土的兰亭临本于8世纪后半叶已出现在和田地区的推证:

从已经发表的于阗地区官私文书来看,和田地区出土汉文文书的年代大体上是从开元(713-741)到贞元年间(785-805),不过在最近人大博物馆入藏的文书中,我们发现有带武周新字的官文书,所以于阗汉文文书使用的年份,还可以上推到天授元年(690)至神龙元年(705)新字流行的年代,但从整体上看,和田出土《兰亭序》的临本更可能是汉文文书写作最为盛行的8世纪后半叶……

唐玄宗在开元时期创立“集贤院”、“翰林院”,更是为官推“王书”提供了主要的人力物力场所,逐步形成了唐“院体”书法,推进了唐中期的书法繁荣景象。此一时期书家有徐浩、薛稷、孙过庭、张旭、怀素、李邕、颜真卿等人,可见盛唐书家气象。王羲之书迹传入日本大致在舒明二年(630)初,后有记载吉备真备由唐带回书迹献给天皇。随着唐日交流的深入,鉴真一行弘法渡日除带去丰厚的佛法典籍等物品外,所献物件还有“王羲之行书一帖、小王具迹三帖”(《扶桑略记》则另载为“王右将军真迹行书一帖”,明确真迹一说),进一步影响推进二王书风在日本贵族间的审美取向,亦反映了书者(僧人)与所献王书有近距离接触临摹之机。

在“书模”中看尺牍

本文所用《(传)鉴真奉请经卷状》一图原件取自1927年东京帝国大学文学部史料编纂挂所编《古文书时代鉴·续篇(上)》一书中的第五页(本文所用为复印翻拍),折痕共分十二列。其中除最后一列落款独占一列外,其他书写均约占两列。虽折痕斜,但书写酣畅,落笔如云,字行中正,间距规整,无数十年功力无以至。

笔者以尺牍为基础,平行参照同时代佛教写经、智永千字文等笔墨文献并结合饭岛千雄著《王羲之大字典》、上海辞书出版社《王羲之书法字典》、吉林文史出版社《王羲之、王献之书法字典》等三部字典,对尺牍进行撷取单字,查找经典出处进行对照。

列一、列二,十六字,取法中有常见的《圣教序》(653)《兴福寺断碑》(721)等集字碑,“起”字更与后期集字碑《周孝侯碑》(811)相近,“大”字有《乐毅论》之意,“上”“四”等字结体有参写经体笔法。列三、列四,二十字,除多字沿袭《圣教序》《兴福寺断碑》取法外,“严”“槃”“经”三字有明显的写经楷转行书,其中尤以“槃”字写法较为突出,在王书多部字典中仅找到上下结构写法,左右结构则常见于写经卷墨本中。列五、列六,十八字,“且”有《兰亭》之笔意,“华”“严”“一”“八”等字同有写经体或智永千字文意象,整体笔法灵活潇洒,在楷、行、草三法间随意游走转换。

在尺牍中,“部”“经”二字分别出现六处,“一”字五处,“大”字四处,“严”字两处。书者在处理重复出现字时,并未一味使用相同书体与笔法。如“大”字表现明显,共分四象,一为《乐毅论》小楷之象,二为《兰亭》行书之象,三为经书体之象,四为智永千字文之象。

尺牍全篇在三部书模均有着墨出处,尤以“大王”行书见长,并兼施楷、草二法。书者除对同时代王书碑帖涉猎广泛(如《圣教序》《兴福寺断碑》),并对经书体运笔熟悉之外,对“小王”亦有所取法。书者东渡后,唐王朝延续对王书的传承,如《周孝侯碑》(811)《金刚经》(832)等集字二碑,在此尺牍中仍可一窥书者对王字的相关涉猎,亦不应排除书者有王书墨本真迹临习经验。尺牍书法取法之高且广,可见书者深谙王书中的楷、行、草三体,且涵盖了经书体、智永千字文等楷法用笔。

结语

日本宫内厅现藏的《尘芥文书》第35卷整卷在宫内厅官网可见,为黑白胶片摄影,卷中多为日人手笔。《(传)鉴真尺牍》与同卷其他书迹相较,除汉文书写及兼顾写经体笔法外,融合王书而自成一体,尤以“槃”字最为典型。尺牍整体书风为行草,章法错落有致,同卷其他日人书迹相较此尺牍,仍缺乏典型的王书风格,而《(传)鉴真尺牍》书法水平突出,有卓尔不群之感。虽文献与证据仍不足证书者为鉴真本人,但尺牍对王书取法之广阔、笔法之精妙,在有唐一代也足以在行、草书领域齐肩诸多名家。此文从书法史角度,对研究此尺牍提供一个新的思考方向。仅此抛砖。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制