两千三百多年前,东郭先生质问漆园吏庄子,你整天称说的那个道,究竟在哪里?庄子回答说,无所不在。如此笼统,东郭子当然不满意,要求庄子回答得具体一些。于是庄子降维给出每下愈况的答案:蝼蚁、稊稗、瓦甓、矢溺。东郭子只有瞠目结舌的份儿。每当读到《庄子·知北游》中的这段寓言,我就难免莞尔,庄子可真能开玩笑——人人掩鼻而过必欲远之而后快的人畜弃物,居然至高无上之道存焉。呵佛骂祖,也莫此为甚吧。像我这样曾经对此一笑的轻忽,恐怕大大错会了蒙庄深意。毕竟在《至乐》篇中,庄子给出了“道在矢溺”的答案。“万物皆出于机,皆入于机”:几、㡭、蛙蠙之衣、陵舄、乌足、蛴螬、胡蝶、虫、鸲掇、鸟、斯弥、食醯、颐辂、九猷、瞀芮、青宁、程、马、人、几……轮转不休。若果矢溺依然,日积月累,地球上的有情众生,无疑将无置足之地。类似的景象,两百年来,真在澳洲出现了。那儿广阔草原上严重的生态灾难,经过半个多世纪的生物治理,迄未全功。

北美十三个殖民地的独立,断了大英帝国流放罪囚的去路。不得已,大英另作他想,改迁迢迢南半球风物季节迥异欧陆的澳大利亚。1亿年前,澳洲板块漂离冈瓦纳古陆之时,陆地主宰者还是恐龙。“在欧洲人到达澳大利亚之前的至少2500万年里,有袋类动物是那里的主要产粪者。”这块与欧亚长久隔离的大陆上,在英国殖民者和他们随船输入马牛羊之前,600来种澳大利亚本土蜣螂中的大多数,“已经习惯了高尔夫球大小的袋鼠粪或类似的坚硬粪便,因而无法应付湿牛粪。”“澳大利亚的土地便渐渐地消失到粪便之下……到了20世纪60年代,势态已发展到令人绝望的地步。”

澳大利亚这“骑在羊背上的国家”,粪便为害最烈的却是牛只,这倒不难理解。由我童年时放牧牛羊的无足挂齿经验可知,无论体量和清理难度,三五头羊只排便都远不能跟一头牛只比肩。古希腊神话当中,主神宙斯之子、大力士赫拉克勒斯的英雄业绩之一,就是一天之内凭智巧,引流将古希腊厄利斯国王奥吉亚斯多年未打扫的牛圈冲洗干净。以牛圈而非马厩、羊栏为喻,《伊利亚特》作者显然甚富生活经验。不过奥吉亚斯的牛只才2000,跨时30年而已,和澳大利亚在20世纪末载牛量的2500万只,数量固然相去万倍,澳洲牛只“复利式”增长的两百年,所叠加的粪量,30年光阴,真是戋戋之数了。

1950年抵达澳大利亚的匈牙利动物学家乔治·博尔奈米绍博士,对比欧澳所见迥异其景的草地,“迅速推出结论——这里缺少大量掘入粪中或将粪埋入地下的蜣螂”。缺啥补啥。就这样,“澳大利亚蜣螂项目”诞生了。澳洲这块孤独的大陆,如伟大领袖所比喻,是“一张白纸,没有负担,好写最新最美的文字,好画最新最美的图画”。英/澳国人就尽兴写画了,昆士兰州甘蔗田里外来害虫肆虐,得,从南美引进蔗蟾。引进果然有效,蔗蟾不负所望,大吃外来害虫。只是不曾想,外来害虫填不饱蔗蟾的好胃口,蔗蟾也大吃其他澳洲本土动物,甚至吃得“其中一些濒临灭绝”。类似的解决方案,比如引进狐狸、猫、兔,“同样使澳大利亚的野生动物遭到重创”。

前车之鉴既多,研究人员就格外谨慎。经过数年的评估试验和精心筛选,澳政府和肉牛业资助的蜣螂项目1964年启动。“从1968年到1984年,有43种共计约173万只蜣螂被释放到澳大利亚的数千个草场……在被释放的43个物种中,只有23个成功定殖。”这轮引进真是侥幸,引入的蜣螂和澳洲本土蜣螂各据生境,相安无事。10年前匆匆澳东一行,所见风吹草低牛羊悠牧的景象背后,原来有那么曲折跌宕的故事。

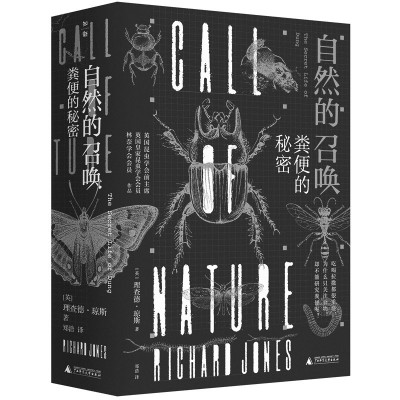

《自然的召唤:粪便的秘密》一书,不乏澳洲困粪的诸多故事,更可视为各色动物粪便和诸多粪虫小百科。爬行类、两栖类甚至鱼类譬如鲸的粪便,洋洋大观,尤以陆生哺乳动物的粪便为主。分量充足而可供作者轻易可“扒”,粪得着陆嘛。像鲸那样的庞然大物,一次排便就几十上百公斤,喷雾状的鲸粪自海面到海底,经由藻类、食藻生物、捕食者、腐食者长时长程接力,“鲸粪在海洋营养循环中发挥了关键作用”。如此“关键作用”,就是逐粪欣然的作者,也更多引述,难以亲身观察,遑论“扒”了。以粪为食以粪为家的粪虫,居然有双翅目、鞘翅目、鳞翅目、网翅目、膜翅目和其他无脊椎有脊椎动物成千上万种,确实让人眼界大开。数不胜数的各类粪食者、腐食者、捕食者、寄生者围绕着粪堆,形成极为复杂的生态系统。有赖于它们的切割、搬运、分解、蚕食,来源于泥土的弃物终归泥土。对于践土食毛的人类而言,最为功利的结果是迅速供给人类肥沃土壤,北半球旧大陆的文明,说是建基于粪食者的辛勤之上,也并非夸张。

该书作者,曾任英国昆虫学会主席的英国昆虫学家理查德·琼斯,恰如其分自命“扒粪”者,其不乏英式幽默从容不迫的行文,让原本琐屑枯燥的硬知识,生动起来,外行读者如我,也并无太大理解上的障碍。譬如,作者写道,在北温带地区占主导地位的粪居型蜣螂,在可获巨大回报的筑巢行为上,“依然十分原始”,“之所以如此,是因为粪便在该地区更容易获得,且不会很快变干。为了避免竞争,粪居型蜣螂也不断进化,形成大小各异的体形,或在不同的生境中活动,或在一年中不同的时间段内出现”。

我的青少年时光,就在这个温度带度过。如此浩大地域中,譬如我牧牛所经的一片草地当中,“有一些随机分布的草簇,它们较其他草长得略高、略绿、略茂盛,好似规整绿野中的点缀”。如果更细致描写那草簇,会发现有些草簇中间小小虚心——粪蝇、粪甲们尚未彻底消化的所剩牛粪垓心,压迫着得到牛粪滋养的草芽从旁探头。如此鲜嫩可人的草簇,即使牧童牵牛直趋左近,牛只也掉头不顾。现在想来,我的眼前马上浮现所牧牛只幽怨的眼神。“牛粪中有大量的寄生生物,有肠道蠕虫、吸虫,以及细菌。来自野生或野化牛种的粪便尤其如此。不食粪边草,有助于避免再次被病菌侵染。但令人意想不到的是,牛会吃马粪上长出的草,马亦不回避牛粪上的草。马与牛的寄生生物具有寄主专一性。”原来如此。

地球的生态系统多样性和复杂程度,人类的观察和了解,还远未穷尽,或者说,永无穷尽之期,人类对此理当“产生敬畏之心”。不过,救赎的希望仍在:“我们的观察达不到无所不包、无处不漏、无时不察的水平。但我们只需透过甲虫这扇窗口,就可一瞥人类隶属的这个生态系统如何运作、如何失调。甲虫是我们环境健康的晴雨表,是我们衡量生态复原能力的工具,也是我们的生物圈灾难早期预警系统。”由一粪之贱、一虫之微所牵连之广、影响之深,想想人类每日改天换地的诸种行为会给地球生态带来怎样后果,至少是个应该思考的问题。

道在矢溺,《粪便的秘密》不愧为一种杰出论证。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制