同声共气,挚友启功

人与人之间本就是同声共气方结为终生之好。母亲既去,父亲挚友也大多一一先他而去,但终究也还有极少几位仍彼此相伴,特别是启功伯伯。

他俩早年都属于陈垣麾下辅仁同人,但不同专业,彼此只闻名而无过从。二十世纪50年代初,中国度过外寇及内战危难,首都物质生活相对稳定。每当课余,父亲即会布衣布履,胸前挎着我母亲亲手缝制的土布条纹书袋,匆匆登上往来于李阁老胡同东口至和平门外海王村的公共汽车,会见荣宝斋、宝古斋等文物商店资深掌柜、经理、店员,父亲在鉴赏之余量力搜购,而且自然要在成交前特邀鉴定专家帮助审辨真伪。

这些鉴定专家之中,首要即为启功先生。父亲囿于经济实力,生平所藏件数、品级有限,但似从来少见假冒伪劣。若论助其“掌眼”高明,启伯伯居功首位。几十年来他二人心性学识互赏互补;再加同为“吃货”,友情无须培养而日增。

北大教授,尤其是文科之属,与父亲有同好者不止一二。间或也偶闻,某某先生逝后,遗留文玩,经高眼鉴定则为赝品。父亲自身辨审功力有限,但向来极其尊重启功伯伯眼力。父亲的收藏之好,虽于乱世中戛然丧止,气候一旦转换,他还是不禁技痒,更难免故地重游。此时虽已无经济实力投入商贾交易,仍不时徜徉于琉璃厂肆坊间,赏心悦目之间或继续得些廉价经史子集,不拘版本品相。

我初见启伯伯,却是在饭馆餐桌前。那是1960年春,是我毕业供职西北报社两年后首次回京探亲。其时,史称“三年严重困难”的脚步已悄然来袭,北京以高价尚能寻得少数风味餐饮。父母为犒劳我而带领我们姐妹到西直门外三里河新疆餐厅(西苑饭店前身),在散座大堂甫落座,父母及妹妹即发现相隔四五桌位远处的熟人,父亲低声说道:“齐渊博来了!”

父亲早年离家来京定居,虽乡音已改,京字京韵的平上去入四声,却总难有把握;又以我当时之孤陋,身为北大中文系毕业生,却从不知启功为何许人。在父亲其时以启功之字“启元白”尊称之,我却据其口音之差,误听为“齐渊博”! 另一方面,这也是因为平时早听父母说起,启伯伯是前清皇室嫡亲后裔,想象中应该是王公遗族贵相,面白腹阔,器宇轩昂,声势凛然,“渊博”二字才恰与其人名实相符!

未等我家一行人有所举措,一位胖胖小老头已笑眯眯快步走到我们桌前,弓腰点头与我父母寒暄数句,然后回到自己原桌位,大家遂各就各位自毕其席。

启伯伯较我父亲年轻九岁,当年形貌尚属精干,言谈幽默语出珠玑。“五七”难后,又继三年饥荒,伯伯心神生活略不如前,但仍为父亲知己,且间或于鸿宾楼、同和居、全聚德共飨口腹,父亲亦借此兼作酬谢其把关验鉴书画瓷器之劳。其时,父亲以饕餮之性与启伯伯共享饕餮之餐,于供给匮乏年代,亦不啻雪中送炭。以启伯伯之仁义、细腻心智,自会念念不忘。

还记得上世纪80年代之初,我甫晋京供职于西四对外翻译出版公司。本单位无附设食堂,逢中午,同事们皆蜂聚街头大小餐馆就食。一天中午,从出版公司大门跑到就近一快餐店,候餐队列已颇长,又恰遇其中有同事、资深翻译家沈国芬大姐,索性拉她出队,去不太拥挤且不过数步之遥的同和居。谁料想,跨进门槛,众人食客中我一眼就认出了启功伯伯,不禁压低嗓门喊了一声。

这正是不久前父亲受人之托派我去启伯伯家代求墨宝之后,是继二十年前在新疆餐厅再次偶遇。其时,国门开放经年,启伯伯书法家之名正迅速越洋飞翔,在国内也遍及京城及各地城乡。北京餐饮名店,纷纷向伯伯求索墨宝,以光大门楣厅堂。伯伯自然而然也与各家一流酒肆名坊建立形成书法与佳肴互惠关系。可怜而又有幸的启伯伯,可怜失去老伴呵护之后日日屡遭困扰的果腹之忧,却有幸借此机缘而大为缓解。

而同和居巧遇启伯伯时我那一声不得体的惊呼,却出乎意料引来伯伯一系列即兴动作:他当时本已落座拥挤大堂内靠墙一小餐桌,同桌还有一位年龄相仿老先生,是北大中文系周祖谟教授——我就读该系期间,无缘恭聆先生亲授! 他二人的小桌面上二三小冷盘早已排布齐整,伯伯却笑眯眯唤来服务员,三言两语一阵吩咐,对方随即把桌面杯盘一举撤清,又有人来引导二位老先生与沈大姐及我鱼贯走进后堂,围在一大圆桌落座。瞬间魔术一般,杯盘重置,一桌大席摆齐。

如今我一点也不记得当时启伯伯都用哪些吃喝款待了我们。留下的不灭印象只是,沈大姐和我两个晚生小(女)子,恭听二位前辈叙旧之余,应答他们间或问及家父和我一些近况,以及我和沈大姐与我们出版公司为联合国所做那些翻译旧存文件要务。启伯伯的这一餐赏饭,像是在家里和长辈共餐一样欢洽。下午下班后回家,把午餐间启伯伯盛情禀告父亲,父亲含笑不语。

此为我与启伯伯第二次餐馆邂逅。

托上苍之福,浩劫未曾使父亲和启伯伯丧失怹老人家所赐之好胃口,这两位耄耋老人继续保持了享用美食的口福! 不过又不久由于“落实政策”,他们从西城蜗居分别搬迁到北三环路一带师大宿舍和我们的双榆树小区。从地图上看,两地路径颇为贯通,但实际距离,以公里计,则不如在城里便捷。他们间的往来遂改为主要以口传、书写信息为介。而导致如此情景的更重要原因则是,大书法家启功先生已身不由己地来到公众面前;而彼时书画创作、交流又尚未纳入市场运作正轨,启伯伯新居因其主人名气,却已是门庭若市了。

社会上三教九流,熟知的,陌生的;雅好的,俗好的;真懂的,不懂装懂的……蜂拥而至。而在我们还都尚未搬迁城外之前,我奉父命第一次去他家,就是求字。那是受从北大西语系调往图书馆就职,即将赴美访问的马士沂先生之托,代求启伯伯墨宝为国礼。马先生早知父亲与伯伯往昔过从,因此托请父亲出面。父亲听“组织上”说明意欲,提笔立就一信,即派我专程登门面呈启伯伯。

那时迈过伯伯家大乘巷小院门槛,还丝毫不费周折。伯伯满面含笑地命照看他的亲属安排我落座,看了我呈上父亲手札,读罢,立即走到案前,俯身展纸,命笔挥洒,按所求写就了二尺斗方。等待墨迹见干时刻,伯伯在我对面坐下,笑眯眯地问我:“你就是骑骆驼的那个孩子!”

原来,多年前我从西北回京省亲,把去到内蒙古阿拉善左旗采访骑骆驼穿行沙漠的一张照片,压在了父亲书桌的玻璃板下,启伯伯来时见过而且好记性不忘。再加上伯伯到老,比父亲更加心如赤子,因此有了别具一格的关注,于是写好字后,又留我闲谈片刻。

那天辞别伯伯,一路回家,心情格外异样。

这以后还有熟人因公辗转通过父亲向伯伯求画(都如前,无偿),我们都没有再次从命。因为在那仅有的一次,我手捧启伯伯墨宝回到家里就告诉父亲,我那时是亲眼见启伯伯驼背弓腰站立案边挥笔临池,一边笑眯眯运笔,一边咳喘连连,实在于心不忍……不久后,伯伯迁居北太平庄师大宿舍,已是国宝级保护对象,门禁极严,即使仅为老友间偶有走动,无关求字,也颇费周折,伯伯自己在门首张贴字条曰:“熊猫病了,恕不接待!”

然而他老人家同时又对日常照看的亲属特别交代,我这个“谷若的孩子”去时,要放行。

即使是在父亲去世之后,他仍吩咐家人通电话传信儿,希望见我。据我揣测,他老人家也是想对我这个晚辈叮嘱几句父执的慰藉与鼓励。而可恨也是我这个“不懂事”的家伙,竟然再未去探望这位可敬可爱的老人! 人与人之间的苦乐离合机缘,也许都有定数。后来等我携鲜花一束来到香山万安公墓再次拜见启伯伯时,无言无泪,只有一腔宁静。

他的翻译,永无定稿

父亲不是出自高门深院,早年以自身的些许天分奋力摆脱黄渤海间一隅偏僻渔村愚顽蒙昧的生存环境,最终停栖在了中华文化宝塔最底层卑微的尺寸一角。书香文化的浸润熏陶,或许只是从他潦倒一生的嫡亲书生祖父身上获取到了原初的涓滴濡染。这一点点微不足道聊可谓家学传承的可贵之处,于一个人童蒙未开之时,起到了至关重要的启迪作用。尔后,在他的成长与自我塑造过程中,中外文化的哲理人伦又给了他丰富的修整机会使他尽早就踏上了适度、冲和的处世为人之道。

父亲的一生,随着国势和波谲云诡的政局起伏动荡,他的译事踯躅未停,1936年到1949年十五年来的国难和时局变迁,使翻译事业无法正常运作,区区译者的主观愿望难以左右大局。正因如此,《还乡》《德伯家的苔丝》两炮打响之后,沉寂十余年才接连再版,1958年以后到1980年前后这两部书再加上《无名的裘德》组成所谓“哈代三部曲”。在翻译事业随着社会文化的复兴再次崛起之时,父亲先后出版了《维纳斯与阿都尼》《大卫·考坡菲》三部曲,还有几种英国文学名著选注。这是他在众皆放弃问学专业之时,独自闭门面对原文作者,与之神交并付诸笔纸。

母亲逝后,父亲万念俱灰,他是向着死亡一天天度日,但是他的翻译生命之火还烧得正旺。“离离原上草,一岁一枯荣。野火烧不尽,春风吹又生。”几经枯荣的原草,要感谢出版社的诸多编辑! 老年的,中年的,本身也是翻译家的……他们与父亲的交往与了解,早已不是一朝一夕了! 北京人文社的孙绳武、蒋璐、施咸荣、徐日珪诸先生继上海译文社诸君不止一次登门,重商译事。父亲与他们几位劫后余生的故人,彼此再见也都视为弥足珍贵。几部哈代旧译修订再版,得算是轻车熟路,本不在话下。重点也是难点,是“文革”前一桩未了之事——《弃儿汤姆·琼斯史》。

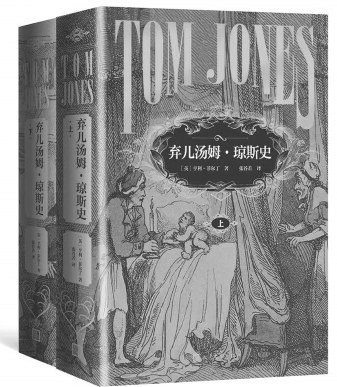

这部洋洋巨制的原创作者是亨利·菲尔丁,有“英国小说之父”称谓。英国现代小说,与西欧大多数国家相似,雏始于18世纪、至19世纪形成高峰。菲尔丁以他的《弃儿汤姆·琼斯史》等作品,上承甚至更早的《巨人传》(法国,16世纪)、《堂吉诃德》(西班牙,17世纪初)以及其本国18世纪小说《鲁滨逊漂流记》《格列佛游记》,下启司各特、狄更斯等小说大师,菲尔丁凭借其高超的说故事技巧和刻画人物的能力,给我们展现出18世纪前期英国社会人生,真可谓一幅连绵不绝、高低错落、主次有序、粗细井然、色彩纷呈的《清明上河图》。这部大书传奇而不离其奇,荒诞而不荒谬,繁复而不烦冗,诙谐而不亵痞。

中译本《弃儿汤姆·琼斯史》在中国刊行,虽是二十世纪八九十年代后,对这部小说的关注、研究、翻译,却是先行久矣。姑毋论上世纪前期前辈学人的探索,至少60年代初,中国出版、翻译界及其相关主管,在统筹世界文学经典出版工作时,就已将这部小说纳入视野。先父担负此书翻译之初,其实非其全部。大约1964年夏,那正是父亲大体完成《大卫·考坡菲》翻译的时期,人民文学出版社当时的年轻编辑施咸荣、王仲英诸先生曾专程来访,谈及“外国文学名著丛书”编委会(由人文社、上海译文出版社和中国社会科学院外文所有关专家学者组成)正为已计划列入该丛书的《弃儿汤姆·琼斯史》物色译者,编委会经过研究约先父担负这一任务。

其时父亲已年逾花甲,在校任课不重,出版社来家面谈,父亲即欣然接受。他向来爱好翻译胜于教书,尤其乐于面对高难度名著挑战;又何况,施咸荣等人文社编辑在来访时还说,确定将这部书选入“外国文学名著丛书”(后来所谓“网格本”)时,党中央宣传部副部长周扬同志曾经说“苏联有的我们都要有!”;更何况,施先生还特别说了一句:“大家认为,菲尔丁那种18世纪的英语和他的风格,只有您能传达出来!”

当父亲将手头即将完稿的《大卫·考坡菲》杀青后,本将立即转向投入《弃儿汤姆·琼斯史》,“文化大革命”轰然而至,一切正常工作戛然而止。风浪渐趋平静之后,大家都在收拾自己的风帆舢板重新起航,父亲是率先回应出版社领导及年长编辑重行定约,并立即拿出译作的译者之一。因为他从70年代早中期风暴宁和的间歇,即已开始认真重新整理自己此前出版的全部旧译。

补译《弃儿汤姆·琼斯史》的重点,是这十八卷大部头作品各卷的首章,按中译文计,约六万言。这是菲尔丁文学艺术理念、小说创作主张的表述。其中,菲尔丁以其雄健如椽之笔尽情挥洒,旁征博引、纵横辩证、明引暗喻,表达了一位以社会担当为己任的伟大小说家的胸怀和技艺。先父酣畅地迅速完成了这部分译文,当时责编亲来告知父亲,这些译文手稿受到人文社编审一致赞赏。又经若干时日,人文社多位编辑先生女士一行又来造访,称许补译稿后却又恳切言说,出版社在将此译作三位译者稿件汇合、具体编辑处理过程中遇到某种难题,特来征求父亲意见。最后,经父亲和来客共同商定,索性由父亲再独自译竣一部全书,纳入“外国文学名著丛书”出版。

80年代初,中国尚未加入世界版权协会,这类计划还都是作、译者与出版社口头协定,无书面合同文字。记得是从1983年秋凉后,我家已从城中心搬到西郊双榆树,年逾八十已鳏居十余年的父亲,终于喜获宽敞读写、起居、待客空间,匆匆安置好桌椅文具,就开始了他的新一程翻译之旅。每天晨起,依他终生习惯,草草梳洗、简单餐饮,遂后立即开始伏案读写翻译,约从9时开始,至13时午饭止,无论周末,亦不顾节假。

先父毕其生,始终致力倾自身中外语文技能修养于每部译作,力求从原文再创作出较满意的译文。为区别作品中古今有别的语文,父亲翻译《弃儿汤姆·琼斯史》这部二百多年前的经典,基本用语是一种古典味儿白话,或谓略近似明清时代白话。又由于菲尔丁是一位学识渊博精深、语言丰富多彩、行文潇洒磅礴的大师,父亲处理他的叙述、论辩语言及不同身份人物对话、独白等各种用语,也撷取力求对应的不同中文用语;对于英文原文中的拉丁、古希腊等欧洲古文,也采用古汉语对应。他是结合研究作注释,这是他身为译者以自身学识修养做研究的用武之地,也是将中国传统古籍研究中训诂、注疏方法,引用到研究翻译外国文学中的实践,远非简单地解释词语或“字典搬家”。

如此,经过1983年至1987年,略相当于他80至85岁的五年间,约一千八百多个早晨,他终于满面含笑,随着长出一口气说道:“《汤姆·琼斯》的翻译已经完工,我从此不再翻译了!”

那时再过数月,他就整整八十五周岁。

父亲毕生从事翻译,首先是兴趣,在那一千八百余个上午终日伏案,又对原作那样详加脚注,着实辛苦;别人看来是那样不合时宜,以致吃力不讨好,他却以此为乐。他享受了这一快乐过程,交割了任务,即算万事大吉,至于哪个出版社怎样处理,对他并不那样重要。他既已封笔,就在阅读、赏画、听曲中自得其乐,只在静静等待面见他这最后一部大书。

那时出版周 期 实在是慢 !1994年春,病榻上的父亲终于收到由出版社寄来的样书。父亲从1992年的除夕,突患中风,已缠绵病榻数月,亲切关怀老译者的人文、译文两社的领导和编辑早对他的病情时予关注,译文社所以如此急迫寄送样书,确实体现了上海人工作作风中的细腻体贴。

我至今记得,那时父亲半倚在床,用尚能动作的右手和勉强配合的左手,吃力地捧着这部比《现代汉语词典》还大还厚的书,微笑着吐出这几个字:“这辈子,我没白活!”

1993年10月,父亲已缠绵病榻十个月,其间,他有时尚能以并未完全失去功能的右手,继续把玩着这部他暮生的孩子,偶尔还会依积习在上面偷偷涂涂改改——他的翻译,永无定稿。

1994年酷热之夏,8月18日,父亲永远离开了我们。

他的人生故事就此打住,他的译事故事并未终止。

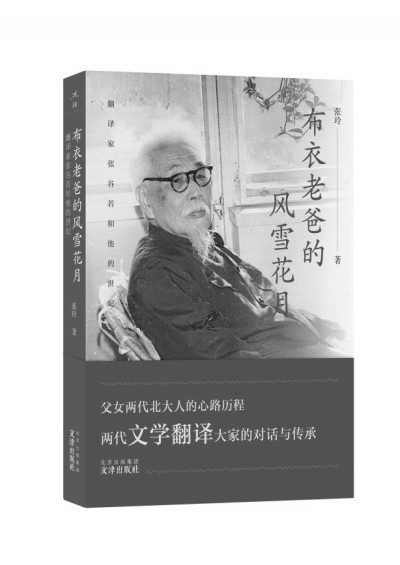

(本文摘自《布衣老爸的风雪花月:翻译家张谷若和他的世纪》,张玲著,文津出版社2022年10月第一版,定价:98.00元)

( 本版文字由燕婵整理)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇