今年是南斯拉夫著名游击队电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》问世50周年,塞尔维亚和波黑文化界多有纪念。

1

4月6日既是1941年德军开始轰炸贝尔格莱德的日子,也是四年后萨拉热窝解放和瓦尔特——弗拉迪米尔·佩里奇牺牲的纪念日。1972年的这一天,彩色宽银幕电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》在萨拉热窝著名的斯肯德文化中心首映,随即风靡全国。片中的多句台词广为流传,如特务甲窃用的接头暗号“空气在颤抖,仿佛天空在燃烧”和诱捕约定“五点钟我在贝格清真寺门口等你”(译制片作“五点钟我在清真寺门口等他”)、特务米尔娜联络假瓦尔特的“射手呼叫秃鹰”(译制片作“肖特呼唤康德尔”)、钟表匠塞亚德·卡佩塔诺维奇(译制片作谢德)对学徒的临终赠言“只要人类存在,就要度量时间”(译制片作“不要虚度自己的一生”),以及党卫队上校冯·迪特里希用德语发出的总结式感叹:“看见这座城市了吗?这就是瓦尔特!”(译制片作“看,这座城市。它,就是瓦尔特!”)

50年后,萨拉热窝和贝尔格莱德的电影院重映了此片。萨拉热窝市中心的瓦尔特保卫萨拉热窝博物馆也举办了隆重的纪念活动。中国驻波黑大使馆刊文说,季平大使在萨拉热窝市长卡里奇陪同下考察了电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》的取景地比斯特里察火车站,并向主人赠送了“复兴号”高铁模型。

《瓦尔特保卫萨拉热窝》又被称作间谍动作片,因为其主人公的原型佩里奇(1919-1945)是德国占领期间游击队派驻萨拉热窝最有名的地下工作者。

1973年,北京电影制片厂译配了此片,葛存壮和于蓝分别给代号秃鹰的假瓦尔特和代号射手的叛徒米尔娜配音,四年后公映,大为风行。

在前南斯拉夫地区,有关瓦尔特在中国如何深入人心的神话经久不衰,正像中国观众对瓦尔特拳的威力深信不疑一样。

来自中国的电影海报、小人书、访华照片和高得惊人的观影数字进入了前南地区的书刊、纪录片、电视节目和博物馆。甚至有当地艺术家伪造了一张流传甚广的中国产瓦尔特牌啤酒的酒标。

不过,影片已故主演巴塔·日沃伊诺维奇60岁的儿子米利科在做客塞尔维亚K1电视台时说,该片有15亿观众的说法略有夸大,更严谨的数字应该是11亿人,因为过去50年里它一直在中国连续放映。这意味着四代中国人都看过此片。在片中扮演游击队员马利沙的伊戈尔·加洛补充道,过去很多年,《瓦尔特保卫萨拉热窝》都是中国的贺岁片,电视台每到大年三十都会重播。

凌子风和马尔路是《瓦尔特保卫萨拉热窝》的译制导演,但凌子风的名字在影片字幕中未

能出现,使他几十年后仍对此难以释怀。

在所著口述回忆录《风》中,已故的凌导演回忆:

1974年〔原文如此〕年初,“文革”接近尾声了,军宣队宣布凌子风回厂,用他们的话是“滚雪球”轮到我“滚出去”了。当时我在干校正准备做插秧机,结果做了一半就把我调回“北影”了。回到电影厂也并没有自由(还不如我在干校劳改干得痛快)……最后实在忍无可忍了,我就请示要求工作,结果还真分配我去搞译制片,这就是“文革”后非常有名的南斯拉夫电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》。这是我出干校后搞的第一部影片,是译制片,但这还不算是真正的“解放片”。

对那部影片我很喜欢,还自己变声担任了两个角色的配音,工作干得很起劲。可我没想到,等影片完成要上映了,和我同时导演另一部翻译片的张铮,他的名字可以作为这部影片的译制导演写在电影中的字幕上,我是《瓦尔特保卫萨拉热窝》的译制导演,可我由于还没有正式被“解放”,又刚从“五七”干校调回来,厂里说电影译制职员表中不准有“凌子风”的名字,结果我作为译制导演在影片中就没有署名?! 这部翻译片至今也没有译制导演。《瓦尔特保卫萨拉热窝》

放映后,观众都很喜欢,但是不知道这部翻译片的译制导演是谁。等这部影片做完以后,他们还在批判我。

3

《瓦尔特保卫萨拉热窝》里有许多南斯拉夫电影明星出场,其中也包括一位初涉影界的文堂,他的名字排在片头演员表的最后一位,只得一句台词。但年轻的埃米尔·库斯图里察日后将两获金棕榈奖,成为南斯拉夫和塞尔维亚最著名的电影人,并做了诺贝尔文学奖得主彼得·汉德克有争议的好友。

在所著回忆录《我身在历史何处》中,库斯图里察写道:

1972年,动作片导演哈伊鲁丁·西巴·克尔瓦瓦茨为我打开了国内电影之门。凭借一句“真走运,那儿就一个站岗的,咱们把他们都炸上天!”,我的名字有生以来第一次出现在了南斯拉夫电影的片头字幕中。在这部名为《瓦尔特保卫萨拉热窝》的电影里,我仅有这一句台词,然而正是这部电影甚至让克尔瓦瓦茨在人口众多的中国都出了名。这句台词一说完,我就迎来了在电影中的第一次死亡。跑着跑着,我面前出现了一队德国兵,他们拿着机枪向我扫射。就在倒下的那一刻,我还发出了最后一声“啊——”。我们为了炸毁敌军的部队提前设下了埋伏,但是我们队里潜伏的一个敌军间谍向德国人报了信。

其实我对电影艺术的真正兴趣并不在于做一名演员。父母也不太知道该拿我怎么办,而西巴·克尔瓦瓦茨以让我长长见识为名,把我招进了他的电影里扮演角色。

……

我对西巴心怀无限感激,因为是他让我发现自己原来就是个做导演的料。虽然我不太明白导演究竟是干什么的,但这都无关紧要。那时候,我就开始为前途担忧了。我时常害怕自己成不了人物。

没过一会儿,爸爸和西巴开

始喝酒,晚上的聚会马上就要结束了。就在这时候,西巴对爸爸说:

“你儿子有双大眼睛,好像会说话,我想让他在我导的《瓦尔特保卫萨拉热窝》里扮演个小角色,你现在可别跟他说。等到这学期末吧。”可是第二天一大早,在叫我起床上学的时候,爸爸就管不住自己的嘴了:

“要是你能一直拿到好成绩,西巴就让你在他下一部电影里演个角色。”

对于演员这个角色,我真的没什么强烈的感受,但我着实为西巴对我的关爱感到欣喜。事实上,最让我兴奋的,就是“导演”这个词——虽然我压根儿就不知道它究竟意味着什么。(苑桂冠译文)

在译制片里,库斯图里察的台词是:“真走运,只有一个岗哨。烧掉这些卡车并不困难。”这是他对钟表匠塞亚德的女儿阿兹拉及其男友布尔济说的一句话。由于假瓦尔特“秃鹰”的出卖,德军尽数屠杀了这些密谋烧车的学生。他们的父母将在真瓦尔特“飞行员”(译制片作皮劳特)、苏里、马利沙和车站调度员等地下游击队员的保护下,勇敢地在车站广场走向党卫队高级突击队领袖(相当于国防军上尉)比朔夫(比肖夫)指挥下的德伪军枪口。

库斯图里察与《瓦尔特保卫萨拉热窝》的缘分并未至此结束。

1980年,摇滚乐队“禁止吸烟”在萨拉热窝成立,四年后的首张专辑以冯·迪特里希的名言命名为《这就是瓦尔特》(Das ist Walter)。上校的原声和影片主题曲构成了A面的第一首歌。专辑以3000张投入市场,很快大卖,10万张的销量是该国首发唱片的30倍,一举创下新秀纪录。禁止吸烟由此成了南斯拉夫最受欢迎的摇滚乐队。库斯图里察随后以低音吉他手的身份加入。1992年,由于内战,乐队一分为二,库斯图里察与禁止吸烟在贝尔格莱德继续活动。他儿子后来做了乐队的鼓手。

2

4

回顾、分析和论述《瓦尔特保卫萨拉热窝》现象及其背后的前南斯拉夫游击队电影和爱国主义宣传工作的英文学术专著近年来屡有出版。

《瓦尔特保卫萨拉热窝》的影响遍及文化生活的多个领域。图书市场也是其中之一。

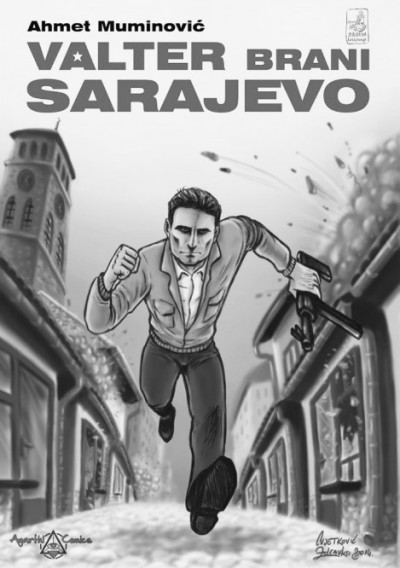

不能不提的是艾哈迈德·穆米诺维奇(Ahmet Muminovic,1945-2019)在20世纪70年代中期手绘的90页六集英雄连环画《瓦尔特保卫萨拉热窝》。

这是南斯拉夫历史上最成功的连环画图书之一,1979年也由人民美术出版社从南斯拉夫日报出版社引进到中国。

2014年波黑重新出版此书时,穆米诺维奇告诉萨拉热窝电台,中国朋友在贝尔格莱德书展上一看见它就买下来了。“这本小书在中国发行了800万册。”他说。

提起穆米诺维奇在70年代创作的另一套游击队连环画,老一辈中国人恐怕也不会陌生吧。那就是15本的《黑名单上的人》系列。

穆米诺维奇笔下的瓦尔特是根据其半身塑像而非电影演员的形象绘制的。70年代的中国艺术家则利用电影画面进行再创作,或直接从电影拷贝中选印图像,出版了多种小人书。

对瓦尔特,中国人始终念念不忘。《瓦尔特保卫萨拉热窝》的主创人员曾多次访华。2017年,人民出版社为此书主演巴塔·日沃伊诺维奇出版了一部《永远的“瓦尔特”:巴塔传》。

“深受中国人民喜爱的‘瓦尔特’也对中国怀有深厚感情,曾十余次来到中国,并多次在塞尔维亚会见中国客人。可以说,巴塔是中塞两国人民友谊的桥梁,见证了两国几十年间的友好往来。”该书前言写道,“如今巴塔已经离去,但他与‘瓦尔特’一起,作为勇敢抗击外国侵略的爱国英雄象征,铭刻在了一代中国人的记忆深处,被永远地怀念。”

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制