89岁的美国著名小说家科马克·麦卡锡(Cormac McCarthy)的长篇小说新作《乘客》(The Passenger)上周出版,英美报刊充满了对不老宝刀的惊叹。

1

自从2006年推出名作《路》(The Road)以来,麦卡锡已十六年不曾出书。

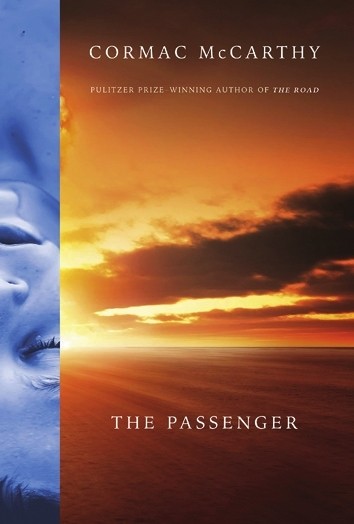

《乘客》号称“数学和解析小说”,厚400页,10月25日由克诺夫书局发行,首印高达30万册。

序章试译如下:

夜里下过小雪,她冰冻的头发是金色的,晶莹透彻,两只眼睛冻住了,像石头一样冷硬。一只黄靴子掉了,立在她下方的雪地上。大衣蒙尘的轮廓躺在她丢下它的积雪里,她只穿一条白裙子,吊在一棵棵冬树光秃秃的灰柱子中间,脑袋垂着,两手微微外翻,仿佛某种普世教的雕像,那样的姿态是要人关心他们的历史。要人关心在她造物的悲哀中自有其存在的世界深层基础。猎人跪下,把步枪直直地坞进身旁的雪地,脱下手套,任其掉落,再将两手交叠。他想他是应该祈祷的,可他没有为这种事念诵的祷辞。他低下头。象牙塔呀,他说,黄金屋呀。他在那儿跪了好久。再睁开眼,就看见一个半埋在雪里的小小轮廓,他俯下身,把雪掸掉,拾起一条系着一把钢钥匙的金链子、一枚白金戒指。他把这两样儿塞进猎装口袋。昨夜他听到了风声。风的战果。有只垃圾箱在他家房后的砖地上哐啷啷地响着。黑林子里的积雪也给吹散了。他仰望那双冰冷的上了釉的眼睛在软弱的冬日阳光里蓝蓝地闪烁。她在裙子上系了条红腰带,好让人发现她。些微的亮色,掩于这不苛于目的荒凉。在这圣诞日。这寒冷的几乎张不开嘴的圣诞日。

“stog”。麦卡锡依旧不用引号。

象牙塔、黄金屋、约柜、天门、晨星等一长串物事均为《圣母连祷文》里求告的对象。前文在描写插枪入雪时使用了古字

2

故事始于1980年的新奥尔良,前二级方程式赛车手和现役救生潜水员博比·韦斯顿奉派打捞一架飞机的残骸。同伴在水下割开舱门,博比游入机舱,经过一个个死者的脸、漂动的头发、张开的嘴和茫然的眼。他发现机上的黑匣子和飞行包不翼而飞。

好几天过去了,媒体上仍然看不到坠机报道,却有两位穿西装的公差来到他在新奥尔良的住

处,询问他在飞机上除了正副驾驶员,看到了七具还是八具乘客的尸体,因为名单上的一位乘客似乎失踪了。公差的讳莫如深和恶毒威胁,公寓遭人搜查的乱象,让博比感到他也许知道自以为不知道的某种大奸大恶之事,因此不得不踏上逃亡之路,跑到墨西哥湾的钻井平台上工作。

但他无法逃脱过去。阴魂不散的父亲本是物理学家,曾在橡树岭参与曼哈顿计划,和奥本海默一起设计和制造原子弹,并将深重的负罪感传给了下一代(他本人反倒担风袖月)。博比对妹妹艾丽西亚的记忆同样挥之不

去。他们因彼此爱恋而饱受折磨——他认为她是天下最美的女人,而她唯一的愿望是生下他的孩子。

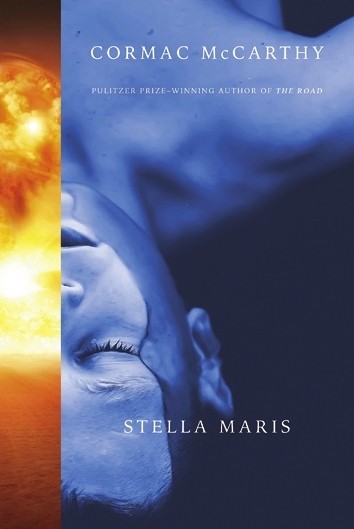

妹妹的故事将在12月6日上市的《海星》(Stella Maris)中讲述。像两本书的封面展示的那样,它们彼此补充,相互完善。

续作《海星》仅厚208页,但同样是30万册起印。时为《乘客》故事发生十年前的1972年,数学神童艾丽西亚·韦斯顿只有20岁,却已是芝加哥大学数学系的博士生,此时因偏执性精神分裂,在威斯康星州的一家精神病院留院治疗。小说通篇是艾丽西

亚在自杀前和医生之间的谈话记录,她的幻觉“反应停小子”亦作为单独的人物在书中出现。这是麦卡锡首次以女角为主人公,只是不止一位评论家指出,这女人写得并不能让人信服。

3

《纽约时报》总结,麦卡锡的早期作品往往把美国南方和西南部作为背景,努力探索人心的善恶,挖掘人类在暴力和复仇上的无尽能力。但在这两本新作当中,他更关注数学和物理学的历史、现实和意识的本质,思考宗教和科学能否共存,揣摩天才和疯狂的关系。

他多年迷恋深奥难解的科学,但一直隐而不发。此番终于出手,在两本小说中大谈S矩阵理论、弦理论和广义相对论,讨论中微子,赞美引力子,讴歌量子世界,让物理、数学、科学伦理和人类知识的局限在小说中占据显要位置。

《纽约时报书评》10月22日将《乘客》用作当期封面,并在内页刊出约翰·杰里迈亚·沙利文长达两版的书评。

“《乘客》远非麦卡锡最好的作品,但这是因为他有胆量在年近九旬时把自己推入新天地。”沙利文写道,“在这两本小说里,他尝试了某些以前从未做过的事。我指的不是写女人(虽然这也算在里面),而是写正常人。”现在他的主人公有血有肉有童年了,也会下馆子会朋友了。他们不再是神话式的人物了。

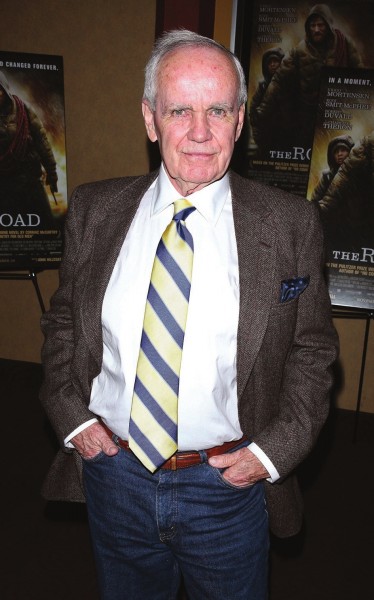

麦卡锡1933年生于罗得岛州的普罗维登斯,1965年以《看护 果园的人》(The Orchard Keeper)出道,此后一直稳定出产。其中,《天下骏马》(All the Pretty Horses)为他赢得了全国图书奖和全国书评人协会奖,根据《不是老年人待的地方》(No Country for Old Men)改编的同名电影还获得了奥斯卡最佳影片奖。描写末日生存的小说《路》是麦卡锡最有名的小说,也是2007年的普利策奖得主。

麦卡锡的小说作品在中国多有出版。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇