■郭永秉

最近断续读完了《王赓武回忆录》。一个来自深厚儒家家庭背景的江苏泰州籍小孩,出生于荷属印尼泗水,成长于英属马来亚怡保,由镇江富裕家庭出身、温润知礼的母亲抚育教导,受英国殖民教育启蒙,战后又回到民国时代南京的中央大学求学,复于马来亚大学和伦敦大学获得学位,执教并执掌过知名大学,先后加入了马来籍和澳大利亚籍,以一般中国人难以设计逆料的路径,经历了20世纪30年代以后全球重大历史变迁。按照作者自己的说法,他是一个悬浮于现代与传统之间的,在王朝崩塌后长大的华人。这样一位国族自我认同极为特别、经历相当特殊的汉学家在晚年撰成的回忆录,确实珍贵且令人饶有阅读兴味。我尤其关心的是,这位“华裔”学者的晚年回忆中,中国究竟对他意味着什么?

从回忆录中的自述可知,在研究海外华人史的历史学家身份之外,王赓武青少年时代广泛涉猎中西文学作品,并曾从事英文诗歌创作发表,有特殊的文学敏感,中文版回忆录全书文字虽出翻译者之手,仍能以作者朴素笔端流露出的丰沛而真实的情感深深打动读者。因此,从这本回忆录中,我们很容易读到他对自己血缘所系的中国大家族,尤其是对自己父母深沉真挚的爱。父母对青少年时代的王赓武影响至为巨大。父亲的古典文学修养和以儒家思想为立身处世原则的典范,与母亲珍视家庭亲情、宽柔有识而略偏保守的特质,在他幼年心灵中交融激荡,难以磨灭。

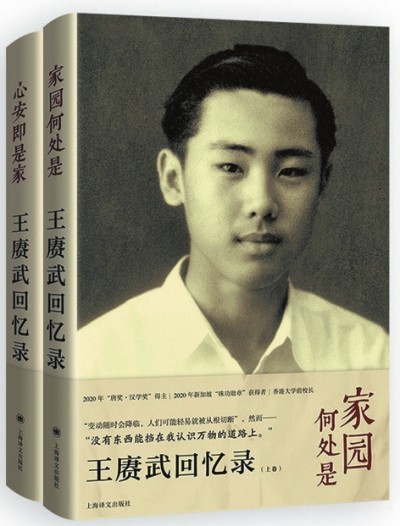

《王赓武回忆录》的上册《家园何处是》,叙述到作者1949年从怡保赴新加坡为止。青少年时代这将近二十年的往事,之所以能够被叙述得如此精彩而细密,除了作者本人早慧、敏感的缘故之外,无疑也跟母亲丁俨1980年完成的《略述我五十年之回忆》有直接关系。母亲这篇用工楷誊录的、饱含温情又处处显出识断与修养的珍贵手泽,以略带清通文言色彩的白话写就,我一字字认真读完。这既是一个从旧时代走来的中国知识分子家庭主妇对时代历史的珍贵记录,也是我们读懂王赓武本人的重要管钥。大学习业英国文学的父亲王宓文,有着传承自叔祖王宗炎的深湛古典造诣。王赓武随父学习文言写作,从开蒙的《三字经》《千字文》《古文观止》读到《史记》《汉书》等古书,尤可注意的是,王宓文最初特重《大学》《中庸》,却并不带儿子读《论语》《孟子》,这是王赓武久所不解的。其实,《大学》《中庸》篇幅不但短小易诵(本是《礼记》中的两篇),而且前者是儒家“修齐治平”理念的总纲,后者则多言心性之学,为儒家修身立诚之根本。选择这两篇纲领性的文字开蒙,与这个大家族重视让小孩“读古文,借敦品德”(丁俨《略述我五十年之回忆》,上册42页)的教育理念完全契合,也反映了王宓文对中国古典的深刻把握与理解。

与父亲严肃枯燥的教学不同,母亲对孩子的教育是日常的、春风化雨的。这种熏染化解了在异邦读写并无实用价值的古文的煎熬,更实实在在地型塑了少年王赓武的头脑。有一个例子给我留下印象颇深,王家在怡保没有摆设宗教相关的东西,父母也对庙宇、教堂、清真寺敬而远之,母亲告诉王赓武:她崇敬王家的祖先,但无法从事任何仪式,因为家里的祠堂和牌位远在彼方,这使得王赓武接受了家族观念,对周边社群的民俗、宗教保持了宽容的态度,并对无法归为理性的事物同样加以怀疑。这种态度,父亲王宓文自然同样抱持,但解释与开导出自母亲之口,对少年王赓武有更为亲切的说服力。王赓武大学时代尽管阅读了带有宗教内涵的诗歌,参观了教堂等宗教建筑,却仍然对信仰是逆反的,这种拒斥恐怕早已根植于怡保男孩幼小的心灵之中。母亲发自内心对他人的包容体贴、开明大度,同时兼具原则、不卑不亢的处事风格,马来亚被日军占领而被迫迁徙逃亡时所显示出的勇毅、坚忍与智慧,父母对本民族及本国历史与命运的关怀,书中在在可见,对于青少年王赓武的潜移默化影响皆毋庸赘言。

在此种家庭教育背景和生活经历之下,只在中国大陆生活过短暂时光并接受多种语言教育的王赓武,从小的自我认同是接受中国教育的中国人。这种态度一直到他成为马来亚公民、就读马来亚大学以后,才有了不同的思考维度。然而在国族身份转换之外,从文化与语言根基上来观察的话,书中的回忆则给我们展示了更多丰富的侧面。比如王赓武在随埃文斯老师学习叶斯柏森语言学著作的时候,最注意的是语言作为传播观念和思想工具的演变,最感兴趣的问题之一的是使用语言的人如何处理非母语语言的问题;在荷马·钟·维洛索这位用英语写作的菲律宾诗人自杀后,王赓武第一次得知维洛索民族认同的基点,是他身上存在的那一点点中国血统。这些故事,其实多少可以视作青年王赓武在海外立足生存、重建新的国族认同时的复杂内心体验的投射。我同样感兴趣的,是王赓武在学习英语创作,乃至溯源性地阅读希腊古典作品的时候,经常用中国文学的源流作为参照系,类推其中相似的演变与文学遗产之间的继承关系;在决心研究历史后,王赓武更加意识到早年间父亲教授的中国古典文学里的种种人物品格与生活情调,早已经成为生活里的一部分。柔软的语言切换与坚固的信仰坑陷之间的张力,也许正是他们当时所面临的现实问题。

王赓武在回忆录中反复地提到他对政治并不特别感兴趣,无论是在接受英国殖民教育时代,还是国共内战期间,乃至加入马来亚籍之后,他都基本保持一种超然而中立的取向,这种气质在我理解当中似乎更多遗传自一生谨慎内敛而略带神秘色彩的父亲王宓之。但卓然无偏倚并不等于不关心、无判断。作为华裔,同时又是一个从事与汉学相关研究的从业者,王赓武对中国脉搏的把握相当细腻准确。学术虽云独立,但又与政治有千丝万缕的联系,历史学尤不能例外。所以王赓武的一些视角,往往是一般人所不容易观察到的,今天看来弥足珍贵。例如他刚抵达伦敦,就注意到第一册《毛泽东选集》英译本的出版以及在亚洲学生中引起的话题,并因此关心中国内部的彻底改造运动;以及从东亚乃至历史发展的进程中,在冷战与革命的双重交织下,密切关注中国“反右”运动乃至“文革”的爆发,对“文革”期间各地文物被大肆破坏感到难过,甚至夜不能寐,并因此对世界各国革命的成败加以思考。可以说,王赓武对国际局势、对身处的东南亚世界命运的观察分析,某种程度上也以他从小到大所传闻、听闻和亲身感知的中国问题为参照系的。

在正式从事历史研究乃至从教以后,王赓武时常感觉自己缺乏汉学背景。但实际上,他随父亲熟读的古代诗文著作甚夥,功底不浅,又在中央大学受教于文字学家游寿、历史学家缪凤林,拔萃的同窗中间,则有秉承家学渊源的钱璱之、睿智博学而英年早逝的杨超、后来成为著名近代史学家的茅家琦、视野广阔充满活力的章熊……这一连串响当当的名字对王赓武的教诲与熏陶,让“缺乏汉学背景”的话在今天看起来像是一种过分自谦之词。不过,他却并不满足于能同游寿在课堂上讨论陈廷焯《白雨斋词话》、向钱璱之讨教书法与旧诗,青年王赓武心目中要模效的榜样是陈垣、陈寅恪,以及他曾有机会亲闻謦欬的《国史大纲》的作者钱穆。读到这里,我们也就不难体会他心目中所企望的“汉学背景”的高度了。

王赓武对中国史学界乃至整个中国学术界的观察视角,也具有极为特殊的优势。我印象最深刻的,是他有机会参加了1956年巴黎的青年汉学家会议,敏锐注意到翦伯赞、夏鼐、周一良、张芝联四位学者在这一时刻被派出国开会的不寻常意义,以及会上大陆四位史学家何以能大出风头,使得香港的罗香林、贺光中、饶宗颐显出落寞失望;从与钱穆短暂的交流中,王赓武不但得到了从外部视角研究中国历史的重要启示,并从钱氏的生活境遇与政治选择之间的关联,去思考中国学者的命运问题。这种思考,在他后来对早年开启自己眼界的老师游寿的命运的假设当中,也能够窥见一二。

很多人都知道,王赓武对古代中国的天下观颇为赞赏,欲以此消弭西方狭隘的民族国家观念带来的负面影响,主张以儒家天下、家庭的概念来适应中国这个复杂社会,及其与世界其他社会和国家的共存与支持。这样一种以“天下”为立足点的国族史观的形成,不能不说与他的独到阅历和对中国与世界的观察相关,在他那里,中国既与世界融为一体,同时又是理解分析世界的一层不可抹去的底色。这位长年悬浮海外、曾经放眼并拥抱“天下”、用英语思考的华人,对“中国”的认知与情感,究竟是怎样的? 作者心中的“家园”意味着什么、存在于何方? 我想每个人读后也许都会有自己的答案。就个人阅读体验而言,我心中曾数次萦回老杜《秋兴》中的“孤舟一系故园心”这句诗,这话也许未必能为作者印可,但大致可以移作我对这本回忆录里中国脉络的印象概括。

(作者为复旦大学中文系教授)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇