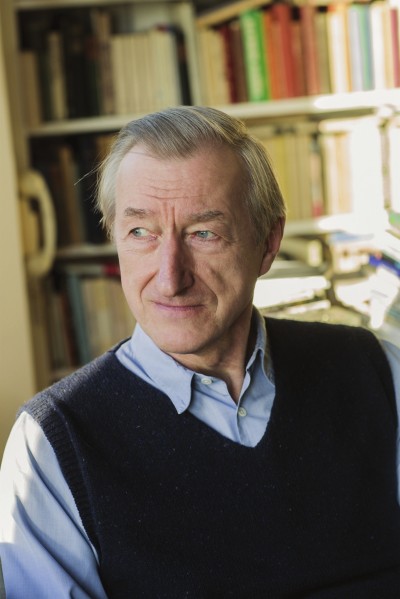

76岁的英国著名作家朱利安·巴恩斯(Julian Barnes)上个月来到伦敦的克里斯蒂拍卖行发表演讲,以支持英国笔会发起的首版书义卖活动。

在这篇题为《书,书,书》的讲话里,巴恩斯谈到了自己读书和藏书的经历和心得。

他说:

电视第一次在我们家出现那年,我10岁或11岁,而互联网直到我人生过半才进了家门。我最初写书全凭手写,后来换用旧的电动打字机,那是一台IBM196c,它的备件现在越来越难找了。我从未有过金斗〔Kindle,亚马逊公司出品的电子书阅读器〕。虽然我在电脑上给报刊写稿子——也写这篇文字——但我基本上是个害怕使用科技产品的人。书,书,书——它们一直是我生活的中心:新书、旧书、二手书、藏品书。在我写下这些字的时候,对面就是一排书架,上面放着参考书,统统是印在纸上、硬皮装订的:20卷的《牛津英语字典》;21卷的《英国人名词典》,外加11卷增补;20卷的《不列颠百科全书》第11版,就是人家叫做“便携版”的,每一卷都小到可以装进外衣的大口袋(过去有人说到年轻的奥尔德斯·赫胥黎才华出众,从他的谈吐当中,你就能看出他当天早上往口袋里塞了哪一卷)。我当然可以在电脑上备齐所有这些书,可我偏不,原因有两个:其一,直觉告诉我,研究是应该花些力气的,哪怕只是从架子上拿起一本重重的书;其二,在翻阅参考书的时候,你往往会有不经意的发现。进入我视线的当然还有福楼拜的全集;佩夫斯纳《英格兰建筑》系列的大部分;我母亲1915年的《比顿太太家政手册》,一本《霍布斯-乔布森》,以及数不胜数的字典和百科全书,往往都不是最新的版本。我一向喜欢老参考书,因为它们告诉你那个年代的真实情况。当代的参考书也会告诉你这些,然后解释为什么现在认为它们是错的。但我更喜欢读的是信以为真时的真实,就像我想知道比顿太太告诉你烧什么菜,而不是想今天就下厨,或是要吃这道菜。

我一向是个读书人、买书人、嗅书人、藏书人,最近这些日子,我又成了个惆怅的弃书人。洛根·皮尔索尔·史密斯是个亲英的美国散文家,死于我出生的那一年,他在1902年出了一本书,不无幽默地取名《琐事》,《旁观者》的评论员曾经力赞:“如果《琐事》放在门厅的桌上,你就不会在意别人花多长时间穿衣服了。”他后来又出过《琐事别集》和《琐事全集》。但我提起他的名字,是要引用他那句更令人难忘的俏皮话:“生活诚可贵,读书价更高。”这句话很好玩,也很幽默,但在我看来是完全错误的。读书不是在你不生活的时候,或是生活让你失望的时候,或是你在某些方面丧失能力的时候才做的事。读书也不只是生活的一部分。读书就是生活,只有读书才能充分解释这个叫做生活的东西到底是什么。

为了不跑题太远,巴恩斯接着谈了初版书的价值,尤其是对照初版书和再版书,揣摸作者对字句所作修订时抱着何种意图的乐趣。他也简述了自己在英格兰各地淘二手书的经历。

然后他讲道:

正像我说过的,书现在是也一直是我的生活。写书,读书,不喜欢就放下。最后这一点在我看来很重要。有一种戒律——也许是英国人的戒律——坚持认为:(一)如果一本书上了你的架子,你就有责任去读它;(二)一旦开始读了,你就该把它读完,你对自己、对那本书都有责任。我从来不赞成这种观念。我记得我15岁左右读《呼啸山庄》,读到还剩40页就放弃了,还恨不得放弃得再早一点。(别那么震惊——我后来读完了这本小说。)我经常——或者说还算经常——读书读到前二三十页就丢开,而且对此毫无负罪感。我有时读杂志上的诗,读三四行就不读了。如果你开始读我的书,认为它不适合你,结果把注意力转移到别人的书上去了,那我也不会特别不高兴。

巴恩斯继而谈到书的未来:

那么书的未来会怎样呢,这个问题差不多是最近这些年才提出来的。所指是实体书。约翰·厄普代克晚年有一首诗《作者为自己贺寿,2005》,诗中深情写道他早年从文,看到“我蹒跚的文字变成了铅字昂首阔步”。他接着写道:

再让我的书脊在架子上排开,每年多出一本不管我的生活多么失常!

我也记得这种感觉,虽然轮到我,更像是每两年才多出一本。在同一首诗中,厄普代克忧郁地——实际上是悲观地——写到印刷书的未来:

生命倾注于文字——纯属虚掷是有心保存这随意挥霍的东西为了谁,在那难以想象的未来在我死后,谁还会读?

印刷的书页只是一个五百年的短暂奇迹

我远没有那么悲观。正如我们看到的,购书量在封锁期间还上升了。对实体书的兴趣似乎并未减弱,搞不好还增加了呢。别的什么人大概也说过:就书里的内容——文字、乐趣、道理——而言,实体书实乃完美的传递载体。但我确信在这一点上,根本用不着我来说服诸位。

朱利安·巴恩斯2011年以短长篇《结尾的意义》(The Sense of an Ending)获颁布克奖。

他在中国也很有名,出了很多书。有些作品,如《福楼拜的鹦鹉》还一译再译再再译。

巴恩斯的小说近作是今年4月出版的《伊丽莎白·芬奇》(Eliza⁃beth Finch)。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制