《燕食记》看似以食物为切入点,其实包含的元素还是很丰富的,不光是饮食与岭南的文化元素,还包括戏曲,瓷艺、园林,有机地共冶一炉,同时不显得刻意。

相信任何一个熟悉葛亮和他作品的读者,都能感受到他对于笔下人物的体恤。这种体恤,使他即便着墨曾经纵横捭阖、构建过历史轮廓的人物,也写出了人之常情;即便聚焦手艺人,也能通过访问的形式让读者“重回”现场。因而,葛亮的叙述是温和的,文字是有温度的。

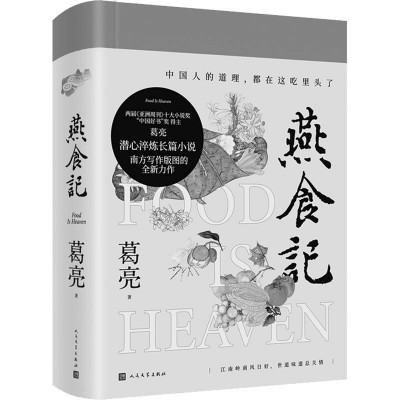

从《朱雀》到《北鸢》,他花了七年时间,从《北鸢》到《燕食记》,花了六年时间。这节奏对于一个70后实力派作家来说委实算不得快。但慢的背后是葛亮工匠般的细密扎实,却又懂留白和意韵;他“以淡笔写深情”(王德威语),却暗自有一种强大的精神气质。《燕食记》出版了,带着葛亮式的印迹,一贯典雅的语言,品质,依然写传统文化的融合,只是选取了粤港美食作为故事和人物的落脚点,既打通了整个岭南的空间壁垒,又以饮食的传承、流变、革新轻松勾连起近代百年岭南历史。

的确,葛亮的小说比较多地关注那些不断迁徙的人群,这正是岭粤繁盛历史中重要的一环。《燕食记》中,葛亮以叶凤池、荣贻生、陈五举、露露等为代表的五代厨人的命运遭际,写出了普通中国人心中最朴素真挚的家国情怀以及心存向往、溯流向上的风骨。在四十余万字的《燕食记》里,葛亮是如何像匠人般专注地描摹、打磨,坚韧地跋涉于文字长河,还能保持固有的文学品相?8月初,葛亮抵京,接受中华读书报专访。

中华读书报:从《七声》到今天的《燕食记》,都有一个讲故事的“我”在旁白。这种叙事方式是出于怎样的考虑?

葛亮:每一个作者内心中都存在着对作品的勾勒。因为题材的不同,作品的呈现也不同。我希望这些“不同”之间有呼应和亲近。《七声》里的毛果可能是作家本人的镜像,毛果一直在成长,读者也在成长,成长的过程互相陪伴,很温暖。

中华读书报:从《朱雀》到《北鸢》用了七年,从《北鸢》到《燕食记》用了六年,你的每一部作品的酝酿与写作都准备得比较充分?

葛亮:这是必须的。对作者来说,这种准备会让自己有底气。无论是案头工作还是田野调查,不做好充分准备下笔会很虚。虽然小说是虚构的艺术,做不到无一字无来处,就不是小说的创作形态。涉及到历史时代,必须言之有据。人性的发挥、阐释都依赖于时代语境才会成立,才会在那样的瞬间迸发出光彩。这也是和读者交流互动的前提,语境有说服力,对当下的人才有说服力。

中华读书报:无论《瓦猫》《北鸢》还是《燕食记》,你对每个细节都十分讲究,小说中涉及的书画、服饰、陶艺以及饮食、戏曲、刺绣等等,各种驳杂万象的描写贴近人物同时合乎情境。在阅读的过程中,能感受到你还是很享受创作过程的。

葛亮:蛮享受。印象中的小说家都是天马行空,从写作的角度讲会自在一些。对我而言,和历史间的勾连是享受的事情,而你呈现历史的轮廓的前提,一定是捡拾历史的砖瓦,案头考据也好,田野调查也好,可以从旧的东西里发掘、感受、寻找,和当下的审美或价值观里相近的东西。

写作的过程实际上是发现的过程。我发现这两个文化传统可以合而为一,又可以传达给当下的读者。我更在意写作过程本身,这个过程很幸福。比如写匠人,起初想象是某种意义上的“挽歌”,可能会觉得他们和这个世界格格不入。谈日常的东西,你会发现他可能木讷、寡言,不知道怎么表达,但是谈自己专业的东西,立刻神采焕发,他们有自己的小世界,专心到一定程度,他们会忽略外部。进入他们的领域之后,发现他们有充分的自足自洽,他们乐观、达观得多。这时我会重新审视自己的预设,外在的同情感,不是真正的共情。

中华读书报:很多男作家写女性角色,反而把握得更独特、更细腻?

葛亮:我的想法,不光是性别,还有所处的时代的节点和境遇。女性的处境相对男性更艰难。男作家写女性把握更敏锐、质地更鲜明,本身我是对女性更尊重的作家,对于她个人怎样去经历时间的节点和历史的关爱,更容易产生共情感。《七声》里的阿霞很纯真,一直没有选择低头与和解,她的生命质地是非常单纯的。《燕食记》里的露露有非常圆润和成熟的地方。辛格写《傻瓜吉姆佩尔》就是很成熟的人物类型,写看似单纯的人如何应对复杂的世界。

中华读书报:准备如此充分,是否下笔已经不太有难度?《燕食记》对你来说最大的挑战是什么?

葛亮:把资料或者把文本准备转化为虚构的文体,还是需要赋予相对强大的叙事逻辑。叙事过程中如何将资料进行创造性的转化还是有难度的。首先前提是热爱写小说。如果是负担,效果可能就不一样。《燕食记》看似以食物为切入点,其实包含的元素还是很丰富的,不光是饮食,不光是岭南的文化元素,还包括戏曲,瓷艺、园林,有机地共冶一炉,同时不显得刻意,在文化容器里要落脚在人性式样,进行整合,同时自然地使故事推进和流淌,这是有难度的。这个过程中,又不是克服的状态,好像你在创造一个世界。这很有趣,一砖一瓦地把房子造起来。

中华读书报:写了多少种食物有统计吗? 每种食物都了解过制作过程? 包括食的感觉都体验过吗?

葛亮:“计天下所有之食货,东粤几尽有之;东粤之所有食货,天下未必尽有之也”。我没有统计食物种类,只是自然地往前推进。在某个节点应该写这样的食物,就表达出来了。这些食物在某些时间点出现有隐喻的意味,有些是真实存在的菜系,都有据可查,有些也是我的创造。比方说,五举入赘到厨师家,他以自己的经验又创造了一些食物,比如黄鱼烧麦、水晶生煎是不存在的,但在我的想象中工艺上是有依据、是可以合璧的。我更想表达的是,文化传统之间融合的品性。看上去是菜肴或点心的创制,背后是传统文化的特性,稳中求变不断融合的特性。具体的菜肴,也有相应的饮食类的古籍经典,也有趋近的部分,在这个过程中,你会有底气。想象的基实还是要求有本源的。

中华读书报:也许可能会开拓厨师的思维。《燕食记》里锡堃提到,用荔枝壳垫底干煎山斑鱼,这个细节有来历吗?

葛亮:这个是真实的,就是把荔枝壳天然的清甜味道渗入鱼肉的肌理中,是食材之间非常美妙的互动和交合。这是粤菜重要的观念。红杏主人的《粤菜第一书:美味求真》,就提到粤菜的古朴,不用太多佐料,用食材本身的气味、本身的特质互相融合彰显,是所谓食材的真味。我们认为粤菜清淡,实际上是寄托食材本身的真味。粤菜里的煲汤是很讲究的,汤的质味是甜,其实不是糖的甜,甜是食物真味。有味始之初,无味始之入。

中华读书报:写作的状态如何? 是否也调动了自己的感观?

葛亮:一方面要有代入感,一方面在小说推进的叙事过程中也要有所克制,一旦太放肆于自己的口舌之欲,文学的质地会偏离。

中华读书报:说到克制,你的作品里一直有这个特点,《无岸之河》《燕食记》里的情感表达的克制、笔墨描写的克制是一以贯之的。

葛亮:关于情感的克制,我认为“发乎情止乎礼”。文学的克制,以我的审美,留白很重要。我不喜欢讲故事或表达情感的互动和交流是一眼可以看到尽头。二十多岁写《无岸之河》如此,四十多岁写《燕食记》也是如此,其中荣贻生和司徒云重中年后的见面,是在荣贻生的太太去世之后,贻生送给云重一枚戒指,是明显地表达心迹的动作。但是云重在手指上戴了一下,取下来还给荣贻生,说,我这一辈子算是戴过了。这一刹那反而比所谓的有情人终成眷属的结局好。

中华读书报:语言的风格也很是葛亮式的,一直都很典雅。为什么喜欢用短句?

葛亮:这是古典文学一直以来的一种流淌或表达方式。我小时候的文学训练相当大的比例来自笔记小说,父亲会给我看《世说》《耳新》《阅微草堂笔记》……古典文学的审美的门槛很大程度上在于精简和淬炼。早期的阅读经验已经建立的审美门槛和倾向,在我二十多岁开始写小说时就像魅影一样出现,成了现在的风格。节奏、语感的形成,有时候很难一言以蔽之。

中华读书报:二十岁写小说之前有过训练吗?

葛亮:谈不上有。我一直甘于做阅读者,包括读研、读博的过程中,我一直希望向专业的阅读者靠近。为什么写小说? 我作为评论者,有时候需要将心比心,需要体会研究对象的甘苦。我觉得这种甘苦,会使你在对他的文字熟悉和共情过程中有所穿透。

中华读书报:《北鸢》中沙俄前公使库达谢夫子爵的幼子一口天津话,文笙开蒙是襄城的方言。《燕食记》里也有粤语,你在写作中如何处理方言?

葛亮:写粤地写香港的风物和题材,需要很长时间的准备。早在十年前,我出版过以香港作为背景的小说集。因为写完《朱雀》后一位前辈批评家跟我说:期待你写一个有关香港的小说。我觉得需要做某种准备,这种准备在于,怎么勾勒这个城市的气质,写香港和南京对我来说完全是两回事,写南京很多东西是与生俱来的。但对于岭南来说,需要更多的时间做准备。

广东方言作为古老的语言,和现代标准汉语相比呈现出更多特质,很精炼,同时表意能力十分丰富,又有内在的韵质。写到《燕食记》时,我不断在做这方面的准备,甚至比资料的准备更重要。在哪里用广东话,哪些方言需要加注,不加注的部分阅读过程是否有障碍,能不能体现整体的表意性、语言风格的鲜活感,确实是我作为写作者想要的效果。方言的意义是点染、活化整个段落,塑造人物个性。增添在它的活力,人物的丰富性因为方言的加入事半而功倍,这是《燕食记》过程中重要的元素。

中华读书报:你的写作的历史感和厚重感,在70后作家中还是很值得称道的。

葛亮:历史感本不是铁板一块的东西。我有我的表达方式,而且历史感和长短无关。汪曾祺先生的短篇《受戒》,就是满满的历史感。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇