如果考察汉语学界的“德国学”学术史,郑寿麟无疑是应当予以关注的开辟者之一。就学术本身而言,确有其“元气淋漓”的面相,其贡献与事功都是值得深入研究的;当然更重要的是,他在中德文化交流史上以学业师承孔好古,以文化事功继承卫礼贤,尚友王光祈、宗白华辈,得袁同礼之助,其“德国研究会”的创建和枢纽意义具有转折性的重要功用,进而提出“德国学”的理念与尝试,其学术史价值犹待放置在更广阔的文化史与知识史语境中予以重估!

■叶隽

郑寿麟(1900—1990)其人也,是中德文化交流史上一位不容忽视的 人物,作为德国研究会(Deutsche Studiengesellschaft)的创立者,中德学会的实际建立者,其历史性角色是不容回避的。他的经历颇为丰富,曾历任四川大学、北京大学、中山大学等校教授,更曾担任同济大学代校长。后来去台湾,任中国文化学院教授兼德国文学研究所主任。他一生高龄,到耄耋之期,可谓是本学科的耆宿,值得追念。更重要的是,作为留德学人与日耳曼学者,他的成绩虽不算很突出,但却也雁过留痕,作出过一定的贡献。郑寿麟先后求学于法兰克福大学(1920—1922)、莱比锡大学,并于1924年在后者获得博士学位。

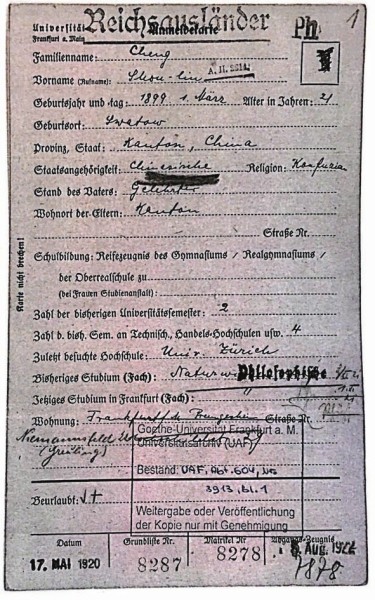

郑寿麟此前求学于同济大学工程科,后赴德留学,乃是由于学缘之自然延伸。他甚至回忆说:“早在中学时代,就有德籍老师给我们介绍歌德和席勒,所以我们对德国的这两大文豪,有了粗浅的认识。”可见那时候的德文教育是相当之早的,在中学时代就能有德国外教,而且接触到德语文学的经典作品和伟大诗人,这是何等的幸运。从他在法兰克福大学的注册记录来看,他填写的是1899年3月1日出生,此前就读的学校是苏黎世大学(Universität Zürich),专业是自然科学;在法兰克福大学的专业是哲学。

一

法兰克福时代的郑寿麟,应属于那种青年激情、长袖善舞的类型。他不仅很有自己的主张和头脑,而且与朋友们之间的关系也密切。王光祈当初“与时珍及郑寿麟、吴屏诸兄各租一屋,皆系近邻。时珍等皆在弟之房东处包饭”,可以想见他们在法兰克福时候的互动是相当亲密的,这种近邻共食关系带来的交往密度也必然是相当频繁。再如他和卫礼贤(Richard Wilhelm,1873—1930)也颇有交谊,曾回忆说:“回想在佛郎克府(Frankfurt a.M.)[即法兰克福]的时代,我们过从颇密,每星期内必有一次聚会,谈论有兴趣的问题。后来间接听得朋友说尉先生[即卫礼贤]创办中国学院的时候,意欲请我帮助,但见我正在做黄金祖国的好梦,见我正在预备归装,便没有直接对我讲起。”这里提供的信息很重要,即“每周一聚”,但应当未必仅是与郑氏一人,但无论如何这个交情可算非浅,从这里可以看到,卫礼贤其实是很注意和中国人的交往的;其二是“中国学院”的辅助人选,对于中德文化关系史来说,卫礼贤在法兰克福大学创办中国学院绝对是件大事,他以个人的魅力与能力独创这一学术机构,虽日后中断,但意义不凡。而那个时候的郑寿麟也不过就是一个普通的中国留学生而已,卫礼贤对他如此重视,可见对其能力、学识都有相当程度之认同。

郑寿麟还记录下了卫礼贤的中国归化面相,“记得尉[即卫礼贤]同我们谈笑的时候,他总自称为山东人,信孔教的”。这里的两个特征很鲜明,一是山东认同,即对其生活的青岛和齐鲁地域有强烈归属感;二是对孔子的尊崇,尤其是对儒学(儒教)的服膺。当然有意味的是,郑寿麟并未选择留在法兰克福,甚至追随卫礼贤,而是去了莱比锡,当然他也应同样归属于“杰出校友”之列。莱比锡大学汉学系因孔好古(August Conrady,1864—1925)的在场而赫赫有名,他曾经在京师大学堂教授德国语言文学,不过他似乎对此不感兴趣,而是更愿意研究汉学,蔡元培就曾得到他的帮助而到莱比锡大学继续读书;不但如此,甚至连对象国的学生也不远万里立雪于此,譬如林语堂、郑寿麟就都是跟着他完成的博士论文,方向也较接近,前者是《古代中国的语音学》(“Altchinesische Lautlehre”),后者是《古代中国的俗语》(“Altchinesische Sprichwörter”)。这两篇论文完成答辩的时间基本前后脚,分别在1923、1924年,两人不仅是师兄弟,而且论文定名的格式都很相近,明显见出导师的强势主导意图。1924年春,袁同礼由伦敦往德,到莱比锡大学一游,作为地主,郑寿麟自然乐于做向导,带他参访了莱比锡大学图书馆、东亚研究所(Ostasi⁃atisches Seminar),并拜访孔好古。

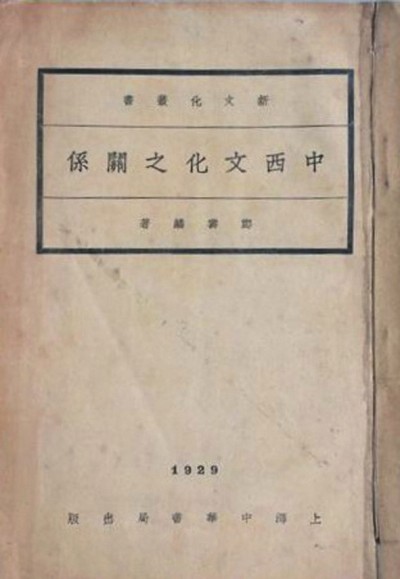

作为及门弟子,郑寿麟对孔好古的学问自然并不生疏。他就曾在书中引用其论点与著述,如《斯滕次山东南部民俗记的导言》(Einleitung zu Stenz’Beitraege zur VolkskundeSuedschantungs)、《楼兰古物考》(Die LouLan Funde)。值得提及的是,郑寿麟在留德时代并未局限于完成一部博士论文而已,而是颇有著述,其中《中西文化之关系》一书可视为代表作,于1930年出版,此书在中西文化关系史上似乎被注意不够,但确实有一定的见地,譬如开篇就交待:“本书不是一部完整而有系统的著作,不过是个人采集许多事实同一些名家研究的所得,以指示中西文化之有关系。中国文化,可算是东方文化的代表。所谓西方,却是广义的;不特欧洲诸国,即印度,波斯,埃及等亦属在里头。”这段话虽然不长,但却表明了郑寿麟其实是在中国传统学术的脉络里来定位中西关系的,这一点也可从今人的著作里找到呼应:“中西文化关系史或者交流史,并不是中国与中亚、南亚、北非和欧洲关系史的总和,而是中国文化与异域文明认识、交往和对话的历史,是中国文化和他者对话的历史。”也就是说,“中西文化”在传统上即有“中外文化”之意,那么郑寿麟作为早期治此领域的研究者,他有什么特别的贡献? 在郑寿麟看来:“不知与浅知,不仅为各种学问的仇敌,甚至可以使世界的民族,生起极大的误会。而外界对于中国观察之错误,尤其繁多。如今只举一例,而引事实以指正之;同时亦表明中国同西方,在历史上常有互相依赖之处,并不可以己长骄人。”这种谦逊的史观就是有见地的,而且表现了一个学者的客观和知学态度。在起首处,郑寿麟还特别注明了题目和德译文,即《中西文化的关系(文化史补遗)》,对应德译文Oestwestliche Kulturbeziehungen (Beiträge zur Kulturgeschichte),这可能与他在德国大学里讲授此课程有关系,据他自己说:“本书各章之告成,先后不一。其用途为讲演材料。”具体列举,则为1924年5、6月分别在莱比锡大学的东亚学院、人种学院,1925年11、12月在法兰克福的马丁神学院、法兰克福大学中国学院等。这显然和他的留德经验有关,因为郑氏曾在法兰克福大学、莱比锡大学求学。

就中西交通史研究而言,如张星烺编注《中西交通史料汇编》,向达《中西交通史》、方豪《中西交通史》等都是在学术史上很有名的著作,而郑寿麟此书不载,其实是我们学术视域的盲点。在留德学人谱系中,陈铨也曾发表相关文章《东方文化对西方文化的影响》,但主要是对德国学者的译述,而《中西文化之关系》却是郑寿麟自己的独立之作,所以其学术史价值理当重视。郑寿麟此书的意义,其实并不在于其有多么重要的学术贡献,而是作为一个具有留德背景的研究者,是如何深度介入到这个重要的学域中去的:在各章节的标题,基本上都是中德文相对照,譬如第一章“原始文化之相符”(Übereinstimmung der primitiven Kulturgueter)、第二章“中西文化之关系”(ÖstWestliche Kulturbeziehungen)等都是;其意义或许更在于,作为一部源自德国留学经验的“讲稿”,此书之起源本始自德国对于中国文化和中西文化关系的兴趣,而其所参考,也多为德国学术著作,这点我们可从其注释中可以察出蛛丝马迹,且在正文行文过程中,也不时出现德文词汇的标注,譬如“洪水之说(Sündflutsage)”“母权时代(Mutterrecht)”“父权时代(Vaterrecht)”等。这需专论,此处不赘。

二

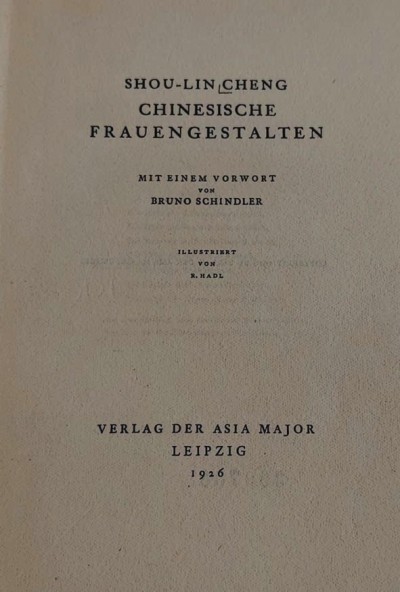

郑寿麟青年时代的著述表现出鲜明的两个面相,即为德国人阐释中国文化、对中国人介绍德国文化,可以说是中德文化研究会章程的最好实践者之一。如谓不信,可各举一两部作品,即《中国女性形象》(Chinesische Frauengestalten)、《德国志略》。前者以德文撰作,主要是对关于中国女性的一些文献的编译(或译写);后者用中文写成,更有其考量:“凡一国的天然与地理,民情与风俗,历史与政治等等,都有特别而可以引人注意的地方。我在一九一九年,得着机会,到德国去留学;不觉住了六年有余,其间所经历见闻的事故,亦复不少。原来存心要把德国各种详细情形,作一个有系统的报告;……如今不过将往日零碎的摘记,整理出来,作为一种简单的杂录而已。”所以此书其实很值得重视,因为它并非一本简单的材料编纂,而是作者个人的亲历者言,有一定程度的人类学现场实践意味,这在某种程度上和卫礼贤的《中国心灵》有相通之处,当然精彩远不及后者;书中附有颇多的插图(有目录可查索),主要是德国各地与建筑的照片,很能反映出郑氏颇有“读万卷书行万里路”的特点;书末并列出六页的“参考书籍索隐”,其中相当部分是德文的文献,既有书籍著作,也有各类统计资料、报刊等,在那个时代可谓是相当“学术”了。全书共分25章,相当细致,标题如下:德国最近的统计、世界各国最近的统计、德国地质矿产矿泉、德国民族起初的史迹、德国的两段痛史、德国语言、教育、德国大学概况、宗教、生死礼俗、德国人的特性、时令、特别的天时、气候、规定天时的口诀与田园的工作、节候、国民的俗见、口头话与谚语、洗衣、德国学界对于中国之研究、德国名人轶事选、德国神话选、德国故事选、德国寓言选、德国童话选。从这个体例来看,郑寿麟显然是缺乏一个严密的逻辑系统,虽然可以说是面面俱到,但并未能用一个整体性的理论结构将其整合起来。不过若考虑到出版此书之际郑氏尚未及而立之年,对其不成熟性也就不会苛责了。

颇有意味的是,郑寿麟在开篇专门安排了一节“从中国到德国的路程”,很显然还是从中国人的立场,尤其是当时语境下的中国留学生的角度来观察德国的,“中国人要到欧美去游学的,可以从天津或上海或香港出发,而大多数总以上海为预备出发的地点;因为上海是交通最便的商埠,各国都设有领事馆,要办护照,至为便易。”总体来说,此书对中国的德国学建构来说意义是重要的,因为其可以说是首开风气,是具有长期留德背景的中国学者自觉从整体上把握德国全景的一种尝试和努力,虽然谈不上什么深入研究,但仍可认为是具有初步的奠基意味。

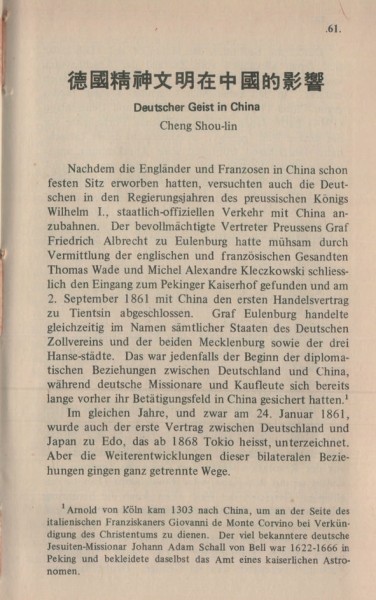

不过,郑寿麟在中国现代文化史上的贡献不仅在于此,除了他日后辗转台湾,开辟下德国文化研究的事业,更值得一提的是对中德学会的发凡起例之功。1931年,留德归来的郑寿麟,感于卫礼贤在德邦传播中国文化的伟业与精神,乃有发起德国研究会的宏愿,并最终造成了1933年中德学会成立的基础。当然,作为中德文化关系史上的重要人物,郑寿麟相当积极地参与了这段双边文化交流史的进程,这不仅表现在事功上的成绩,如中德学会这类机构建制上的努力,而且也体现在各种集体活动中,譬如在1932年的歌德逝世100周年纪念活动中,即撰文《歌德与中国》并被收入《歌德之认识》一书;参与翻译《五十年来德国学术》,承担了其中人种学一篇的汉译,作者是提勒纽斯(Georg Thilenius)。这说明郑寿麟的学术兴趣是多方位的,既有对德国大诗人的敬慕关注,也有在社会科学领域的广泛涉猎。

不过遗憾的是,虽然郑寿麟似乎很有计划在北平发展,但并未得到足够的认可,他还是选择了来到南方,在其母校同济服务。作为同济教师的郑寿麟也同样为学生所记得,肖友瑟回忆说:“进入同济后,按照惯例第一学期必须在新生院学习德语。我被编入第一班,教德语的是郑寿麟教授(他同时兼任新生院院长)。”应该说,作为一代学人的郑寿麟并未能充分展其长志,而是湮没在历史风尘之中,这也是文明史的常态,所谓“了却君王天下事,赢得生前身后名”,古人或许还更在乎薄命令名,但真正有自信者,往往豁达洒脱,未必需要“藏之名山”,但求学术价值本身能自立则可也,因为伯牙子期往往未必期之当世,歌德席勒的友谊终属凤毛麟角,但有来世知音或可知,亦足以慰先贤于地下。郑寿麟应当是可以归之于中国“德国学”谱系的凌烟阁中人,是不必为之叹息的!

三

后来郑寿麟去了台湾,他的后半生在此还是有所发展的,但学术上的成就也不能算大。郑寿麟在台湾任教期间,曾指导了不少研究生的论文,譬如张志强的《豪普特曼生平及作品》、郑光远的《波歇特戏剧研究》、彭雅卿的《王者所钦佩的诗人格勒》、苏明发的《中国德意志学书目续编》等。四十年的台湾生涯,郑寿麟更明确地在德语文学和德国学研究方面有所拓展,试图有所建树,前者主要是在译介方面的努力,譬如翻译德国诗人艾辛多夫的名著《一个无用人的生涯》等;后者则开中国之“德国学”先河,在学术上是有见地的,其弟子称:“业师郑寿麟教授于战前仿汉学(Sinologie)、日本学(Japanologie)等名词,首创‘德意志学’(Germanologie)一词,以为包括研究德国总体之术语。其后又着手编著《中国德意志学书目》(Bibliotheca-Germanica;A Bibli⁃ography on SinoGerman Studies)”,将中国有关德意志之今昔书籍搜罗无遗。他还撰写过德国概况类的文章,譬如《德国经济点滴》;编写过《西德政治参考资料》;他对德国汉学当然更不陌生,其博士论文就是在汉学系完成的,不但与孔好古有师生之谊,也颇受知于卫礼贤。其实早在1939年,郑寿麟就曾与德国传教士陆亨理(Heinrick Ruck,1887—1972)合作汉译《新约全书》(称《国语新旧库》),1958年香港再版,另附汉译《诗篇》。

如果考察汉语学界的“德国学”学术史,郑寿麟无疑是应当予以关注的开辟者之一,不但是因为上述的诸种筚路蓝缕的开拓性事功,即便就学术本身而言,虽不乏中国现代学术肇创期的粗糙,但确有其“元气淋漓”的面相,其贡献与事功都是值得深入研究的;当然更重要的是,他在中德文化交流史上以学业师承孔好古,以文化事功继承卫礼贤,尚友王光祈、宗白华辈,得袁同礼之助,其“德国研究会”的创建和枢纽意义具有转折性的重要功用,进而提出“德国学”的理念与尝试,其学术史价值犹待放置在更广阔的文化史与知识史语境中予以重估! 应该说,他是中国现代留德学人的杰出人物之一,也是法兰克福中德文化研究会的毫无逊色的“文化之星”!

(此文承香港城市大学陈学然副教授、台湾大学蔡祝青助理教授、柏林自由大学贾长宝博士、上海外国语大学张斐博士等帮助查找材料,特此致谢。郑寿麟在法兰克福大学的档案材料承王文娜博士帮助寻得,也一并致谢。)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制