西奥多·冯·卡门是帮助美国奠定空天领域霸主地位的关键科学家,国内关于他的传记已有多种版本,如《冯·卡门传》(2011)、《冯·卡门:钱学森的导师》(2015)、《冯·卡门——航空航天时代的科学奇才》(2019),但它们均由同一英文母本翻译而成,即冯·卡门与记者李·爱特生合作的自传 The Wind and Beyond。作为科技史相关领域的研究者,我一直希望能对卡门的人生经历、性格脾性、学术道路有更多了解,然而长期未能如愿。直到拿到这本《宇宙人》,一种心愿被满足的感触油然而生。

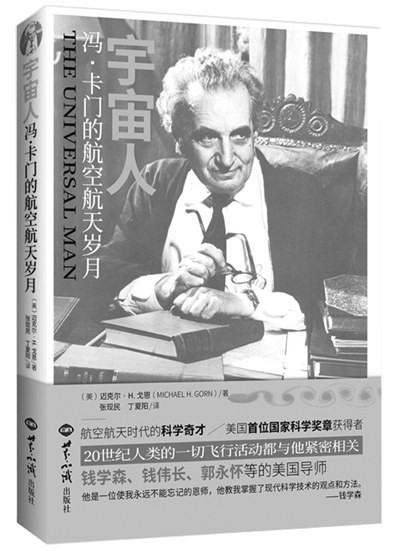

《宇宙人:冯·卡门的航空航天岁月》是一个全新版本的卡门传。著者迈克尔·H.戈恩是美国著名航空航天史专家,曾在NASA任职十三年,他撰写的这本传记代表了国外关于冯·卡门最新、最高水平的研究成果。译者张现民先生第一次见到这本英文传记,便立刻下决心着手翻译,这才使中文版得以尽早面世。本书史料丰富,叙事严谨,较为客观地记录了冯·卡门与航空航天结缘的辉煌人生,披露了诸多上世纪美国空军与冯·卡门团队合作的细节以及国防项目攻关的场景。无论从科学家传记的角度还是世界航空航天史的角度而言,都是一本不容错过的重磅之作。

三就三离普朗特

冯·卡门在中国,因他钱学森授业恩师的身份而家喻户晓。

卡门在其自传中描述第一次见到钱学森的场景:“我抬起头来,对面前这个身材不高神情严肃的青年打量了一下,然后向他提出了几个问题。所有问题他回答得都异常精确。顷刻之间,我就为他的才思敏捷所打动。”在冯·卡门的悉心栽培下,钱学森迅速成长,两人的关系也由师徒而进为朋友、同事与密切合作者。在卡门的推荐下,钱学森出任加州理工学院古根海姆喷气推进中心主任,接替卡门成为美国空气动力学家的头把交椅。

在我们以往的叙事中,哥廷根力学学派掌门人,从路德维希·普朗特到冯·卡门再到钱学森的传承被视为一段佳话。然而,《宇宙人》所阐述的史实,恐怕将打碎国内所流传的上述“佳话”,让我们对哥廷根学派的传承有了一个新认知。如果说卡门与钱学森是“一拍即合”,那么与普朗特便可以说是“相看两厌”。特别有趣的是,卡门对普朗特有三次靠近又三次离开的过程。

路德维希·普朗特是冯·卡门的导师,二人年龄差距并不大,当25岁的卡门进入哥廷根大学时,31岁的普朗特已经是流体力学领域的世界顶尖权威。卡门与普朗特的第一次会面,便显露出两人性情极度不合的征兆。普朗特毫不客气地递给卡门一张“菜单卡”,上面列举了15个需要研究的课题,要求他必须从中选择一个作为毕业论文的选题。卡门拒绝了导师提出的所有课题,并希望能在普朗特的指导下继续研究他本科时期就非常感兴趣的题目——非弹性柱体的屈曲。然而,普朗特对这个问题不屑一顾。他的漠不关心,加上哥廷根大学教授与学生之间严苛的等级制度,严重挫败了卡门的学术热情。1907年夏天,难以忍受的卡门决定离开普朗特,他从哥廷根大学退学,前往柏林附近的夏洛滕伯格理工学院就读。

夏洛滕伯格理工学院的情况并未让卡门满意,1907年秋,他又第二次回到了普朗特身边。第二次的求学过程相对顺利,卡门坚持完成了自己感兴趣的选题,在拿到博士学位后,迫不及待地与普朗特分道扬镳。

毕业后,卡门独自谋生并不顺利,正在犹豫徘徊之际,他接到了导师的来信,邀请他担任飞艇风洞实验室的实验助理一职,卡门应允并第三次回到普朗特身边。普朗特给卡门的职位是私聘讲师,在德国大学属于薪水微薄的临时工。在哥廷根继续工作四年,卡门依然感到前途渺茫,路德维希·普朗特无意帮助他谋取正式教职,最终,是哥廷根的另一位教授——菲利克斯·克莱因给卡门介绍了德国亚琛理工大学航空与力学教授的职位。卡门第三次离开普朗特,并怀有强烈的竞争心理,立志要让亚琛的航空科学名扬天下。

以上便是冯·卡门并不顺利的求学过程。在个人能力方面,卡门尊重甚至崇拜普朗特在力学方面的天赋与才华,而普朗特对于卡门也并非从无溢美之词,他曾评价道:“当别人还在蹒跚学步时,卡门却在满地飞奔了。”普朗特对于卡门来说,亦师亦敌。与其说是卡门渴望超越普朗特,毋宁说更渴望被他“看见”。可惜普朗特心中的接班人从来都不是卡门。纵然在卡门的经营下,亚琛的研究所已经获得了不逊于哥廷根和普朗特的声望,但是依然被告知,“不要指望继承导师的位子”。这才有了卡门与美国的相向而行。

冯·卡门与美国的相向而行

冯·卡门最终成为美国空气动力学具有象征意义的代表人物,当他作为战胜国一方的少将带领考察团队与依然身处哥廷根的导师普朗特会面时,两人都非常紧张和情绪化。这样单方面的调查与其说是会面,不如说是提审。卡门终于完全超越了导师,我不知道当卡门看到亚琛的满城废墟是何感想,但想必他不会后悔当初离欧赴美这一选择。

冯·卡门能到美国展开事业,离不开加州理工学院校长罗伯特·密立根的慧眼和坚持。1921年,密立根就任加州理工学院校长,他立下愿景,要将南加州打造成美国科学技术的重镇,而开展热门时髦的航空学研究,则成为此一愿景的重中之重。当此之时,一位名门望族丹尼尔·古根海姆有意要将部分财产捐助给几所学校的航空学院,密立根得知后立刻与古根海姆见面,力陈必要,请其捐助完善加州理工学院的航空学研究。古根海姆同意了这一请求,他说,“我可以给你这笔钱,不过你得从欧洲给我找到一个懂行的人,一个通晓航空学理论的人,并且能在加州理工学院做出像普朗特在德国做出的那番事业。”

其实,古根海姆家族最青睐、也最希望请来的人一直是普朗特,而密立根属意的却是冯·卡门。密立根假意应允古根海姆,却丝毫未作招揽普朗特的努力,他直接请卡门的朋友爱泼斯坦给卡门写信,邀请他来加州理工学院访问和工作。在密立根看来,卡门年轻热情,善于人际交往,富有创造力,要比内向羞涩、性格古板的普朗特更加适合蓬勃发展的加州理工学院。

事实证明,密立根的预见绝对正确,卡门在加州的生活如鱼得水。他爽朗天真,宽厚仁慈,几乎是学生们最喜欢的那种导师。连略带匈牙利口音的蹩脚英语也成了个人特色,让卡门在交际中平添了几重异乡人的魅力。至于他随情随性的工作方式,他对美酒和聚会的热爱,这些让他在哥廷根格格不入的元素,在美国这片土地上却让卡门绚然绽放光彩。

卡门在加州的声望以及他和弟子们的火箭试验引起了军方的注意,而卡门在人际交往上的优势再次显露出来,他们的火箭试验获得了军方的支持,卡门则与美国陆军航空兵司令亨利·哈诺德成为了知交好友。伴随着“火箭项目”的成功,卡门声望愈隆,源源不断地为军队提供咨询成为了他的主要工作,而他的个人荣誉也更加紧密地与美国绑定了。

冯·卡门与美国的关系可以说是相向而行、相互成就。卡门为美国带来了欧洲系统的空气动力学研究方法和工程科学人才培养方式;他对火箭小组的成功领导以及为军队提供的有效咨询,帮助美国获得了战争中的优势武器;他对未来空天技术的思考和布局帮助美国稳固了战后的霸主地位。而美国也让冯·卡门的个人成就和影响力达到顶峰,与二战后的美国一起站在世界的最高处。如果冯·卡门未曾选择美国,依旧身处德国,绝不可能获得这样的事业高度。卡门取代了普朗特航空学掌门人身份的背后,是美国蒸蒸日上的国运和两次世界大战所导致的美盛欧衰的必然结局。

钱学森与冯·卡门的比较:难度、高度、情怀

作为冯·卡门的学术衣钵传人,许多人将钱学森与他的导师进行比较。本书译者张现民认为:“钱学森在某种程度上是冯·卡门的翻版;冯·卡门在某种程度上是钱学森的一面镜子。”张老师的见解我深为折服,但是若非对钱学森了解颇深的人,恐怕难以领会。或许,我可以从另一个角度提供一点小小的佐证:钱学森是卡门众多弟子中最得卡门欢心的一位。师徒之情和父母之爱有理性的一面,也有感性的一面,人们天然偏爱最像自己的那个后生。一个常见的说法是“从他身上看到了年轻时的自己”。卡门与钱学森的一见如故,除了对对方才智的欣赏,也不能否认性格和气场投合的因素。

钱学森是否超越了恩师冯·卡门? 这一问题并不容易回答,每个人有不同的判断,我谨从三个方面陈述一些拙见。

在学术方面,冯·卡门是一个极富创见的学者,对于许多领域有开创性的贡献,包括钝体阻力、湍流理论、风洞构造、超音速飞行等。他的研究跨度较大,每当一项理论取得突破或是项目完成立项之后便很快脱身,交给他人研究实施,自己则继续探索新的问题。钱学森在美期间研究方向比较深入和集中,主要与卡门合作空气动力学方面的亚音速和超音速问题。然而在回国被阻的五年中,钱学森完成了《工程控制论》和《物理力学》两本具有学科开创意义的著作,展现了不弱于卡门的开创力。并在离开美国之前,获得了卡门的亲口认证,“你在学术上已经超越了我”。

在事业功绩方面,冯·卡门是美国首位国家科学奖章获得者,钱学森被誉为中国航天事业的奠基人。然而在一穷二白的土地上造导弹与在美国成熟的工业体系下是完全不同的难度。钱学森后来讲到,“我1955年回到祖国以后,看到我们的工厂后很吃惊。我知道的一个工厂是搞导弹的,可是连螺钉螺帽都自己生产,这使我吃惊。在那时候,美国没有这样的事,螺钉螺帽是标准件,有专门做螺钉螺帽的工厂企业”。如果说冯·卡门与美国空军是“强强联手”,那么钱学森回国开展工作则是筚路蓝缕。通过近年来的深入了解,我愈发肯定,作为中国航天事业的奠基人,钱学森为中国航天铺就的底子非常优秀,一开始就是奔着与美俄争霸的格局去的,不仅仅是为了完成导弹任务。这其中,他所展现的远见目光和统御能力是世界级的。

在人格方面,冯·卡门是一个国际主义者。他出身匈牙利,在德国学习应用力学,为美国的航空航天发展做出了最大贡献,他的学生来自不同国家,后又遍布世界各地。钱学森是一个爱国主义者,他怀抱科学报国的心愿赴美留学,回国后为我国的航天事业鞠躬尽瘁。他曾说,“我不稀罕那些外国荣誉头衔,如果中国人民说我钱学森为国家、为民族做了点事,那就是最高的奖赏”。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇