近代早期尚没有形成世界上只有唯一一种文明标准——欧洲文明的信念,文明标准和文明布道是在19世纪出现的。在当时的天主教看来,异教并非总是处于野蛮状态,尤其在亚洲,或在前西班牙时代的古老的美洲,其实异教与文明的各种精致考究的形式相互兼容,其中包含着基督教徒错误地忽视的那些道德原则。凡是与中国打过交道的人,在其著述中往往会欣然提及“中国的伟大”。这个国家在“数千年”中一直处于“强国之巅”。因此,在伊比利亚全球化时代,不论是天主教传教士,还是国王的代表们,在对待其他文明形态方面,与19世纪的情况有所不同。

法国学者格鲁金斯基(Serge Gruzinski,1949- )是一位为欧洲、美国和西班牙语国家所公认的著名历史学家,他感兴趣的研究方向是美洲和亚洲的殖民化,他的研究领域包括了作为全球化最初表现的混血及混合空间的观念。2015年8月,他因在全球和跨国史新思想中有关“混血”(métissage)以及文化跨界“环流”(circulations)观念的运用,在中国济南举办的第22届国际历史科学大会(ICHS)上获得国际历史学大奖。格鲁金斯基在2004年出版的专著《世界的四个部分:一部全球化历史》(Les Quatre Parties du monde.Histoire d'une mondialisation,2004)中,探讨了16—17世纪世界范围内错综复杂的文化相遇现象。在1580—1640年这一时期内,西班牙哈布斯堡王朝国王费利佩二世(Felipe II de España,1527-1598)兼任葡萄牙王国国王,由此形成了西班牙-葡萄牙共主邦联——伊比利亚联盟,即当时世界上海权最大、领土最广的国家。格鲁金斯基以微观史的方式向我们展示了这一“全球帝国”在政治、经济、文化、艺术、文学、日常生活等方面的相互联系。而在由伊比利亚联盟所编织的巨大的全球网络中,中国同样起着不可或缺的作用。

一

中国对于伊比利亚联盟有着无比重要的意义,尽管它从未属于西葡帝国。格鲁金斯基在中文版序中指出:

今天,种种迹象显示全球化的火炬正在来到东方,中国将在全球化中承担起主导作用。对于西方人来说,很难接受西方人所自我建构的这个世界即将结束,也很难放弃西方人在距今500年间所建立的霸权。我作为16世纪历史的研究专家对这一结果并不感到十分惊讶,因为早在文艺复兴时期伊比利亚人就发现了中华帝国,并为中华帝国的技术成就、城市建设与中华帝国的富庶而感到惊讶与垂涎。在16世纪,明朝时期的中国对于当时伊比利亚商人来说是世界上最大的市场,对于天主教传教士来说,则是最大的潜在信众群之所在地。

从明中叶的1557年葡萄牙人落脚澳门开始,伊比利亚联盟就开始以澳门为基地,与中国进行各种往来。皈依了基督教的混血儿、编年史家齐马 尔 帕 赫 恩 (Chimalpahin,1579-1660)在他的书中提及:“中国的消息刚到”——可见信息在当时已经变得异常重要了。他还写道:“从16世纪上半叶开始,表面上看起来不太重要的一些事件却显示出在美洲与亚洲之间的流动已逐渐开始,这种情况是空前的!”此时在印度果阿、日本和中国澳门的耶稣会学校,一些亚洲人开始接受欧洲哲学和神学的系统教育。

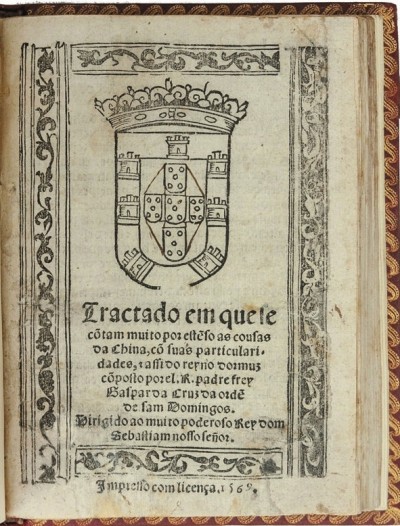

在《世界的四个部分》其中一章《世界的一头到另一头》中,格鲁金斯基以比较大的篇幅详细介绍了克鲁斯(Gaspar da Cruz,约1520-1570)有关中国的著作《中国情况》(Tractado em que se cõtam muitopor estẽso as cousas da China,

cõsuas particularidades,eassidoreynodormuz,1569)——这是欧洲近代以来出版的第一部有关中国的书。克鲁斯在书中论述了包括社会生活、物质生活、政治、宗教在内的中华帝国的不同侧面,他的资料来源包括从商人与旅行者那里采集的信息、蹲过中国监狱的葡萄牙同胞提供的手抄本叙述、对当地物产的观察等等。他甚至请人翻译了那些与葡萄牙人相关的中文文献。后来蜚声世界的奥斯定会西班牙传教士门多萨(Juan González de Mendoza, 1545-1618)的著作《中华大帝国史》(Historiadelascosas más notables,ritosy costumbres delgran reyno

de la China,Rome,1585)中的很多章节都是根据克鲁斯的这部书改写而来的。克鲁斯的这部著作之所以引起西方人的极大兴趣,在格鲁金斯基看来有三个重要的原因:一是因为数个世纪以来中国就一直吸引着欧洲人的好奇心;二是由于这部书所传播的新事物全然没有威胁到葡萄牙人在亚洲的霸权;三是这一著述使读者认为中国有望加入罗马基督教,因为“这片土地上的人们完全愿意皈依罗马基督教,他们对他们的诸神及神职人员都看得很低”。

除了克鲁斯之外,格鲁金斯基还钩沉出了第一批跟随西班牙船队到达菲律宾,同时也是首位在明政府允准下由福建官方招待踏上中国土地的奥斯定会的传教士拉达(Martín de Rada,1533-1578),以及耶稣会的创始人罗耀拉(Ignatius Loyola,1491-1556)的侄孙马丁·罗耀拉(Martín Ignacio de Loyola, 约1550-1606)的事迹。拉达是第一批跟随西班牙船队到菲律宾的,他写下了一些介绍中国的文献,但很多都只是在修会内部流传。拉达的贡献还在于,他曾建议国王费利佩二世与明帝国建立正式外交往来。此外,他从中国买了很多的中文图书,这些书后来成为伊比利亚汉学研究的发端。马丁·罗耀拉作为方济各会的修士曾到过广州,并学会了汉语。马丁后来又去了南美,所到之处他不断以中国文明作为尺度来衡量他所遇到的其他文明:在新墨西哥之旅中,马丁在“一个村子里看到笼中的一只喜鹊,像在卡斯蒂利亚一样,还看到女用小阳伞,和中国的一样,伞上画有太阳、月亮与很多星星”。在将西班牙的城市与中国的城市比较时,他有时更偏向中国城市:苏州的面积是塞维利亚的三倍,莫卧儿帝国是仅小于中国的大帝国。他对布宜诺斯艾利斯、马六甲、广州的商业活动同样感兴趣。他计算出“每年从广州向葡属印度群岛输出3000公担(1公担相当于100公斤)生丝,向日本出口一些生丝、向菲律宾出口愈15艘船的生丝”。这些细节对于中外关系史的研究都是异常重要的史料。

二

中国广袤的地域,也改变了埃斯卡兰特(Bernardino de Escalante,约1537-约1605)的世界观——他是欧洲出版的第二本关于中国的著作的作者:伊比利亚人在世界各地来来往往,他们“在海上,在岛屿,在各个王国……,他们发现不同的人、不同的法律规则、不同的迷信、不同的统治方式、不同的风俗习惯,使人叹为观止”。也就是说,正是对中国的好奇增加了他们对世界多样性的认识。

西葡帝国扩张的最主要的原因有两个:其一是粉碎天主教的对手伊斯兰教,这是扩张的精神原动力。葡萄牙人在非洲的挺进,部分原因就是为了击败非洲大陆西北部的穆斯林王国。哥伦布的首次航行紧随西班牙驱逐伊斯兰教徒的“光复战争”,正是格林纳达的陷落开启了朝向美洲的探险旅行,引发了向西的伊比利亚流动。其二是为了获取香料。由于波斯人与阿拉伯人从中国商人手里得到了肉桂,他们并不知道肉桂出自马鲁古群岛。因此,波斯哲学家伊本·西那(Avicenne,980-1037)与拉杰兹(Rhazès,865-925)赋予肉桂的名称为“darcine”与“cinamomo”,前者意为“中国面包”,后者意为“中国的香味面包”。死于果阿的葡萄牙历史学家库托(Diogo do Couto,1542-1616)曾经长期旅居印度,他曾特别强调了古代中国人在航海方面所发挥的作用:

“在整个东方,是他们最早发明了船舶与航海术”。由于中国人发现了香料岛屿,他们最早展开了亚洲与罗马之间的大宗贸易,“他们用帆船将丁香运至波斯湾与阿拉伯海湾,船上还载着中国的装饰品与宝物,经波斯人与阿拉伯人之手,最终到达希腊人与罗马人那里,激起他们的贪欲,以至罗马的皇帝们力图征服东方。”

除了在航海科技方面的贡献外,在这里特别需要指出的是中国商人的转口贸易,也正因为他们用帆船将香料运到了波斯湾和阿拉伯湾,才使得西方人误认为很多的香料源自中国。在印度果阿从事植物学研究的葡萄牙医生奥尔塔(Garcia de Orta,1501-1568)在他的书中也描述了各种植物通过陆地与海上网络的世界传播,它们将亚洲、西欧与非洲连接在一起。他在描述中,特别提及了中国在东西洋贸易中的关键角色,描绘了400艘帆船乘风破浪到达霍尔木兹港的震撼场面。

三

根据格鲁金斯基的研究,当时安特卫普的制图学家奥特利乌斯(Abraham Ortelius,1527-1598)所制作的地图集《寰宇全图》(Theatrum Orbis Terrarum,1570)是由耶稣会带到了日本,后来又交给了利玛窦(Matteo Ricci,1552-1610),由这位后来死在中国的传教士献给了万历皇帝。根据当代研究者的共识,奥特利乌斯的《寰宇全图》也是后来利玛窦《坤舆万国全图》的底本之一,而后者改变了中国乃至东亚对世界的认识。

有关耶稣会这一天主教修会早期在东亚的传教,我们似乎只知道它在中国的传教史:沙勿略(Francis Xavier,1506-1552)曾在日本传教,他希望能来中国,但最终于1552年死在上川岛。利玛窦和罗明坚(Michele Ruggieri,1543-1607)于1583年从澳门进入中国大陆,利玛窦通过南昌、南京,于1600—1601年到达北京,任北京耶稣会会长。而格鲁金斯基则从全球史的角度给我们提供了一个耶稣会早期包括中国在内的整体观:

沙勿略于1542年到达果阿,3年后到达马六甲,1549年到达日本。同期,有另一些耶稣会士到达巴西。20年后,耶稣会来到秘鲁,3年后来到新西班牙,进驻各个城市,并占据了位于北方边界的最后的传教场所。

这样,我们再论及耶稣会在中国乃至东亚的活动这一段历史时,就不会再以一种政治或文化单位作为出发点,而更多地将这一议题放在一个更宏大、潜在的全球史的脉络之中。

17世纪来华耶稣会士接近中国思想的实验,是欧洲人在知识转移和交流方面最具深远意义的尝试,尽管最终以失败告终。格鲁金斯基认为,除了其他方面的问题外,来自罗马的敌意和中国的民族中心主义的矛盾是无法消除的。而南美的情况则完全不同:墨西哥修道院的壁画表明,印第安画家设法建立起一种大胆且具有高质量的知识联系。他们展示了在全球化领域之外,在西方化和福音化的范围内诞生了一种混血思想。但精英们认为,在西方水晶球之外并不存在全球化,这就是为什么这些作品没有被认为是西方遗产的组成部分,没有被纳入艺术史之中的缘故。

格鲁金斯基也提到了中国与伊比利亚关系史上极为重要的一些事件,而这在中文的史料中很少为学者所征引。他提到,因出使中华帝国的任务被取消,文艺复兴时期伊比利亚著名的肖像画家科埃洛(Sánchez Coello,1532-1588)为献给明朝皇帝而创作的肖像画(包括一幅费利佩二世肖像画、一幅查理五世骑马肖像画)于1581年搁浅在墨西哥城。科埃洛曾经是费利佩二世的宫廷画师。

四

但整体来讲,即便是在16世纪,伊比利亚人也会用文艺复兴时期欧洲的科技标准来衡量中国的发展。曾在秘鲁传教的耶稣会传教士阿科斯 塔 (José de Acosta, 1539/1540-1600)写道:“他们对自然科学的了解极少,而且很少或没有任何方法,只有一些孤立的观点。……中国人的所有科学用阅读和书写就可以概括了。”仰仗于16世纪以来“世界之物”的交流,中国的很多东西也为欧洲人所亲见。1581年3月,活跃于文艺复兴时期的法国哲学家蒙田(Michel de Montaigne,1533-1592)曾去过“梵蒂冈书店”(librerie du Vatican),指出有一本“中国图书”,书里的“字形原始,纸张比欧洲的纸张柔软、透明,因为它无法承受墨汁的着色,只在纸的一侧书写,纸张都是双层的,从外面折叠起来。他们认为这是某种树的薄膜”。

近代早期尚没有形成世界上只有唯一一种文明标准——欧洲文明的信念,文明标准和文明布道是在19世纪出现的。在当时的天主教看来,异教并非总是处于野蛮状态,尤其在亚洲,或在前西班牙时代的古老的美洲,其实异教与文明的各种精致考究的形式相互兼容,其中包含着基督教徒错误地忽视的那些道德原则。凡是与中国打过交道的人,在其著述中往往会欣然提及“中国的伟大”,这个国家在“数千年”中一直处于“强国之巅”。中国人令人着迷,使人好奇:“他们的政治制度、国家统治及日常生活都是文明的、开化的,正如他们在异教的崇拜诸神与偶像崇拜中是兽性的一样。”因此,在伊比利亚全球化时代,不论是天主教传教士,还是国王的代表们,在对待其他文明形态方面,与19世纪的情况还是有所不同的。

尽管格鲁金斯基并不是汉学家,之前也很少做中国历史的研究,但《世界的四个部分》还是拓展了我们对16世纪中国和拉美仅有的“马尼拉大帆船”的知识。更为重要的是,他以全球互动的理念,运用“纠缠史”(entangled history)、“关联史”(connected history)、“跨国史”(transnational history)的方法,真正突破了以往的那种内部式或谱系式的框架,将研究重点放在了互动与跨边界的关联上。格鲁金斯基对16—17世纪伊比利亚试图征服中国和美洲有着自己的思考,他在《鹰与龙:全球化与16世纪欧洲在中国和美洲的征服梦》中指出:

伊比利亚人在中国的失败与在美洲的成功,发生在同一世纪。16世纪的全球史揭示出来的内容,可以视为解读文艺复兴的另外一种路径,其中,少一点顽固的欧洲中心主义,或许更能迎合当今的时代。

即便是后来中国进入世界贸易体系之中,也并非单纯地被动并入。东亚的秩序是以中国儒家的朝贡体系相联系,再透过白银经济与其他经济圈交流,一直延伸到美洲。如果不了解伊比利亚全球化时代这段中国与世界的关系史,就不可能深刻理解近代以来中国与西方主导的世界经济产生关联的过程。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制