此前曾有学者统计过《金瓶梅》在英文世界里的译介史,而早在20世纪80年代初,北京图书馆的研究者王丽娜就曾梳理过《金瓶梅》在世界各语种里的翻译与传播。据她介绍,日本从18世纪末,欧洲从19世纪中期开始,就有不少学人关注《金瓶梅》的版本和翻译。而后1985年法文全译本《金瓶梅词话》(Fleur en Fiole d’Or)出版,译者、法国汉学家雷威安(AndréLévy)撰写了长篇导言,开篇即谈到,早在1800年,法国出版物中就首次提及《金瓶梅》,1816年法国早期汉学家雷慕沙(Jean-Pierre AbelRémusat)所译的法文版《太上感应篇》的一处注释里也提到《金瓶梅》。王丽娜和雷威安都注意到,《金瓶梅》在欧洲语言里的第一次摘译,是在1853年法国汉学家巴赞(Louis Bazin)的《现代中国》一书中,题为《武松与金莲的故事》;雷威安还指出,这一段故事其实是取自《水浒传》。

《金瓶梅》与《红楼梦》《聊斋志异》相似,早期在外国语言里的译介分两种情形:一种是片段摘译,发表在中外报刊上;另一种是成书出版。日文最早的节译本出现在1882至1884年,是由松村操翻译的《原本译解金瓶梅》,仅九回内容;全译本的出现迟至二战后,1948至1949年出齐,译者是小野忍与千田九一,初版本共四册。而韩文的《金瓶梅》全译本又晚于日文版,1956年才由金龙济翻译出版,底本为《张竹坡批评第一奇书本金瓶梅》(底本是崇祯本,也称绣像本)。

法国汉学家也留意到日文的翻译,雷威安在导言中虽然将小野与千田全译本的出版时间误作1959至1960年(实为再版时间),却盛赞这部日译本是《金瓶梅》译介史上的一座里程碑,原因有二:一是此前从没有译者将原著从头至尾完全翻译成哪一种外语过;二则,此译本是以词话本为底本翻译的,国外的汉学家、翻译家多数比较认可词话本。雷威安简要介绍了20世纪30年代几种《金瓶梅》词话本在中国和日本陆续发现的过程,还着重指出了词话本的文本价值;他本人完工于20世纪80年代的法文全译本和后来美国学者芮效卫(David Tod Roy)的英文全译本均以词话本为底本。俄国译者维克多·马努辛(Victor Manoukhin)耗费20年光阴翻译的《金瓶梅》俄译本底本也是词话本,可惜并未竣工他就不幸去世,俄文版的出版也并不顺利。

据雷威安介绍,俄罗斯资深汉学家李福清(Boris Riftin)曾提到过,马努辛译本在苏联出版时只印出原译文三分之一的内容,这也是雷威安等法国汉学家决心要为法国读者提供一部完整版《金瓶梅》译本的一个原因。如果说还有其他原因的话,那也许是这部中国小说在西方语言里的早期翻译与出版阻碍重重,令后人愈发有责任感。

欧洲语言里出现的第一部《金瓶梅》节译本是法国翻译家乔治·苏利·德莫朗(George Soulié de Morant)的一份缩略版法译本,译名是《金莲》(Lotusd’or),1912年出版,不久这个译本就出现了英文转译本。但德莫朗的节译本并未流行,真正流传甚广的是1930年德国翻译家库恩(Franz Kuhn)出版的德文节译本。库恩本篇幅更长,译文也更准确,虽是节译本,但非常成功,迅速被译成多种欧洲语言,一再翻印。库恩本的法文转译本出版于1949年,比英文节译本迟了十年,而且出版后引起了审查官的注意。另一方面,由于纳粹德国施行更严厉的审查制度,祁拔兄弟(Ki⁃bat brothers)合译的《金瓶梅》德文全译本前两卷曾于1928至1932年出过第一版,但到1933年就被禁止再版;1938年,库恩早期的节译本同样遭禁,直到1944年才解禁。祁拔兄弟的全译本后来也出版了,不过拖到了译者身故之后。

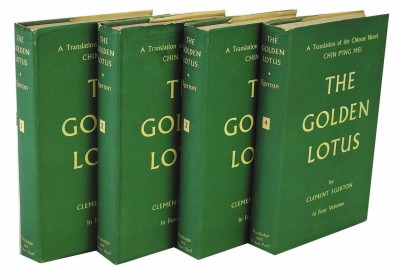

回到英文世界里再看,1939年,英文读者见证了《金瓶梅》两种新译本的出现。一种是大家了解的以库恩德译本为参考且又作了进一步净化的伯纳德·米奥尔(Bernard Miall)英文转译本;第二个就是克莱门特·埃杰顿(Clement Egerton)在老舍帮助下完成的“全译本”《金莲》(GoldenLotus)。据雷威安介绍,埃杰顿这部译本的篇幅是库恩德文节译本的两到三倍,原著里韵文部分时常被删掉,但汉语原文的粗俗在英文里有所缓和。有趣的是同样身为《金瓶梅》译者的雷威安对埃杰顿译本删削效果的评价:“总的来说,原著大约有四分之一的内容被修剪掉了,但与库恩本那种‘美丽的异教徒’相比,可能删节得还不够。”——从早期外国读者的阅读效果而言,一部大众读本循着外语思维方式删改越多,他们的确读起来越舒适吧。

回顾《金瓶梅》在各语种里的早期翻译史,雷威安对埃杰顿译本的评价尤为值得关注:“虽然删节内容不少,但从叙事角度来说,埃杰顿的译本内容近于完整。”——回顾上文,从《金瓶梅》走向世界的时间线来看,无论是在东方还是西方,《金莲》都是真正意义上的第一部“全译本”,是最早向汉语言之外的读者相对完整地讲述了原著故事的一座“里程碑”,而且是以最通行的世界语言——英文呈现的。这样看来,虽然后来芮效卫的全译本从学术性而言更完整也更准确,但《金莲》在中国古典小说走向世界的历史上,自有其价值。

国内研究者也很关注这部经典译作,周绚隆的《克莱门特的〈金瓶梅〉翻译》就是对《金莲》的专题研究,书稿主体是围绕此译本优缺点的探讨,既肯定了这个译本的文学价值,也毫不留情地一一指出了译者在翻译过程中的种种删改与错失。作者周绚隆对译者为照应英文读者的阅读习惯所作的大量调整变通不太认同而持论偏严。虽然如此,但他所指出的译者从语词、断句、数量到成语、俗语、歇后语等诸多内容的“错译”,都是无可置辩的。这是身为中国人且对英文下过大功夫又是古典文学资深研究者的特权,一般读者除了钦佩,只有对早在百年前尚无现代标点本可作参考的那位费尽心力做翻译的克莱门特先生深表同情。

书中另一个亮点是以一篇长文梳理出《金莲》一书在英文世界里的出版、修订、再修订与几度出版流播的文化史。此文从克莱门特(一般研究者以姓氏称译者为埃杰顿)译本《金莲》1939年的出版入手,凭借作者对老舍研究文献的熟悉,探讨了《金瓶梅》的翻译过程以及老舍对此译本可能作出过的贡献;重点介绍了埃杰顿坦然自陈的翻译思想:“我并没打算搞出个‘学术性’的译本”。因不认同小说里大量诗词的文学价值,也嫌这些内容会使译文显得过于繁冗,埃杰顿“自作主张”地大力删减。据周君统计,《金莲》对原著中的诗词曲等韵文能删则删,不仅如此,其他一些比较繁冗的公文书信和对话中长篇大套的啰嗦叙事,也或作大段删除,或以“the whole story”(整个故事)一笔带过。这种删繁就简、确保故事主线简洁流畅的策略,造就了一部虽然不无错误但整体相对完整而且英文自然流畅的佳译,在英文世界里一版再版。在芮效卫的五卷本英译《金瓶梅》(1993—2013年)出齐之前,《金莲》是流传最广的《金瓶梅》英文“全译本”。

雷威安引述张竹坡在《冷热金针》中的话:“是作书者固难,而看书者为尤难”,感叹“没有哪位译者能隐藏在翻译这部小说过程中碰到的各种困难,只能留待读者去评判译作是否克服了这些困难”。他也坦言,面对译文会显得或迂腐学究或冗长繁琐的两难处境,他更重视让读者阅读译本时尽可能地享受乐趣,因此也对原著稍微作了一些删节。他的法文版尽量保留了原著口语式叙事的传统形式,以及间杂错落的韵文体评论等等,但也实言相告:“中文语言的精确性并不允许原著韵文的字字句句都能在译文里体现出来,我们也并未打算作此努力。在我们看来,更重要的是让译文循着原著自然而然的叙事节奏铺陈开来,并能保存原著文本的神韵。”

雷威安不仅是《金瓶梅词话》的译者,也是《西游记》和《牡丹亭》法文全译本的译者,对《红楼梦》在英法世界的传播也不乏研究,还著有《中国古典文学》等专著。这样一位资深翻译家、文学家面对《金瓶梅》的翻译,也不得不承认在外文译本中完美还原汉语言的精确性是一种不可能的使命,《金莲》译者未能避免的那些错失与疏漏,或许就更可以理解了。事实上,一代翻译大家霍克思(David Hawkes)在他的《石头记》英译本里,对原著的改动也不少,也偶有错失之处,也曾备受中国批评家的反对,但这并不影响霍译本在汉籍外译史上名家名译的经典地位。

我国学者、翻译家周珏良曾比较研究过《红楼梦》的霍译本和杨宪益、戴乃迭合译本,认为两部英译本各具特色、相得益彰。的确,这两部全译本均出自翻译大家之手,底本不同,风格也不同,一部侧重英文的流畅自然,另一部侧重中国传统文化内涵的忠实传达。《金瓶梅》这两部英文全译本虽不能像霍译本和杨戴译本那样并称双璧,但在不同历史时期出现,底本也不相同,各有其价值和意义。再则,前人译本往往会成为后来译者对原著及翻译感兴趣的契机。霍克思说过,他是读过麦克休姐妹的《红楼梦》节译本之后起心动念想把原著全译成英文的;无独有偶,芮效卫在《金瓶梅》全译本第一卷的致谢里也提到,他1950年在夫子庙购置第一部《金瓶梅词话》之前,1949年先在南京大学图书馆里邂逅了埃杰顿翻译的《金莲》。或许这就是中国古典小说在翻译家与翻译家之间安排下的缘分吧。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇