认识钱中文先生时,我25岁,时为江苏省大丰县南洋中学初二语文教师;钱先生50岁,时任中国社会科学院文学研究所副研究员,文艺理论研究室副主任。今年是钱先生90岁诞辰,也是我与钱先生结识40年,该好好地回顾、纪念一下。在此,我谨以1981年至1987年钱先生写给我的25封信为据(见《钱中文祁志祥八十年代文艺美学通信》,上海教育出版社2018年版),来好好地体认、描画一下钱先生为人、为师、为学的风范。

若说钱先生给我留下的第一个突出印象,那就是虚怀若谷,特别谦虚。在这种谦虚中体现的是对他人乃至后学的特别尊重。

那是改革开放、激情燃烧的新时期之初。文艺从政治观念的传声筒中摆脱出来,情感在文艺创作中的地位重回失地。刚刚大学毕业的我从自己订阅的《文学评论》1981年第5期上读到一篇长文《论文艺作品中感情和思想的关系》,感受到文学理论为情感的松绑和正名。当时我在从事文学创作之余关心文艺理论的基本问题,结合创作体会和阅读经验写过一篇八千多字的《浅谈情感在文学创作过程中的作用》,觉得有一得之见可与上文形成互补,便以初生牛犊不怕虎的勇气,将近三十页的文稿寄给《文学评论》并附一信,请该刊转交上文的作者钱中文先生,向他讨教。信是1981年底寄出的,然后是放寒假、过春节、返校开学。说实在的,给一个素昧平生的人写信,我并不能确定能否收到回信。不过在1982年的2月中旬,我则喜出望外地收到了落款为“中国社会科学院文学研究所钱中文”的一个大信封。

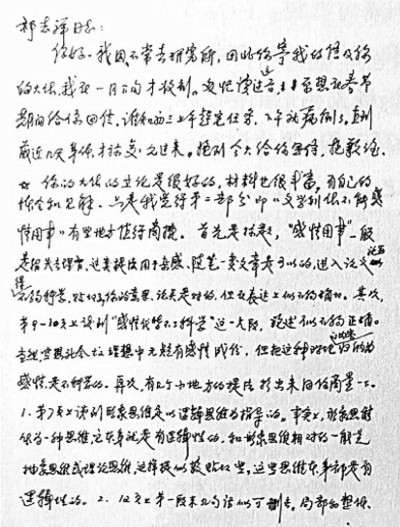

打开信封,一份是用铅笔批改过的原稿,一份是钱先生在方格稿纸的背面写的两页长信。信的开头说:

祁志祥同志:

你好。我因不常去研究所,因此你寄我的信及你的大作,我在一月下旬才收到。匆忙读过之后,曾想在春节期间给你回信。谁知初三上午赶完任务,下午就病倒了。直到最近几天身体才恢复过来。拖到今天给你写信,抱歉之至。

其实,钱先生能够给一个素不相识的人回信,已经让我大喜过望。信是通过编辑部转的,这当中耽搁了一些时间,又逢过春节,赶任务,还生了一场病,这当中回信间隔的时间并不算长,也理由充足,但钱先生却像亏欠了我什么似的,在生病刚恢复之际就抓紧复信,还感到“抱歉之至”,令我倍感此人的仁厚。

重要的是,他这句“抱歉之至”不是客套用语,而是深入骨髓、由内而外的谦恭所致。信的正文是身处中国最高专业研究机构的专家给一个冒昧求教的后生文章的批改意见,但每条意见都是用商量的口吻提出来。先生在肯定之后提出商榷意见:“你的大作的立论是很好的,材料也很丰富,有自己的体会和见解。只是我觉得第二部分即《文学创作不能感情用事》有些地方值得商榷。”具体提出的商榷意见,先生力戒绝对、武断,总是注意使用“似较”“恐怕”“不大”“不够”“似不够”这样的话语,表示他的意见并不绝对正确,只是供你参考。同时,针对我行文中与某些观点论辩时不慎露出的绝对化态度,他说:“行文中宜多用商榷的文字,避免教训人的口吻的出现。”尽管已经够虚心、谨慎,最后还不免加一句:“上面所说意见,不尽妥当,失言之处请多原谅。”面对我向他求教、拜他为师的请求,他在信末表示:“至于我本人,就年龄而言,可能比你大些,但是在动乱年月,荒废甚多,至今仍处于学步阶段,实在惭愧。我你的关系只能是相互学习、切磋学习的关系,请勿见怪。”

最后的身份说明既照顾到我想了解作者的要求,又尽量注意不让我感到不自在:

我在中国社会科学院文学研究所文艺理论研究室工作

落款为:

即祝教安

钱中文1982年2月8日

钱先生的谦虚很柔软,却让我感到生命中不可承受之重。我想他可能是太高看我了。于是我在第二封回信中如实报告了自己的出生年龄和让人感到惭愧的专科学历,说明自己理论积累很不够。钱先生在4月9日的回信中说:“我原来以为您已三十开外了。像您这样年轻又读了不少书、知识比较丰富的青年教师在今天不算很多,这是十分难得的。通过不懈努力,自会取得成功。在时间方面,我的条件比您差了。我的年龄正好是您的一倍,历史耽误了人! 真是徒叹奈何!”透过这,我得以了解钱先生的实际年龄,同时再次被他的谦恭感动得很惶愧。在第一封信中,他称我都是“你”。在了解了我的年龄后,第二封信都称我为“您”。这是让我万万不敢担待的。

后来通信六年,钱先生始终如此谦虚谨慎,让我感动到刻骨铭心。

比如1981年4月9日的信在对我寄去的第二篇论文《论“对比”法则在文学创作中的运用》提出意见后,他叮嘱:“这些读后感和意见,未必正确,请批判对待。”

再如1983年2月19日回信中对我寄去的《审美活动中对艺术的双重审美关系》一文所提的修改意见,通篇也充满了“是否”“似乎”“不大”“恐怕”“好像”等商量用语,信末还不忘嘱咐一句:“上述意见,不尽妥当,仅供参考。”

面对我再次提出的拜师请求,钱先生1982年5月3日来信说:“我才疏学浅,并未成家,况平日还有一些非业务的事务缠身,工作较忙,因此要认我作老师,实在不敢当,是否仍如上次说的那样为好?”确定考古代文论专业研究生,向他请教后,钱先生在1986年元月27日来信说:“我的学识浅陋,古代文论方面是个门外汉,因此对你带动不大,十分抱歉。你其实可同陈伯海同志多联系,估计他不会拒人于门外,这样可以得到真正的指点。”

面对我在起初的通信中克制不住内心的感动倾诉的赞美,钱先生在1982年7月8日的回信中说:“我有几个意见。以后来信,请你对我不要再用褒扬词,还是以实事求是、朴素为好。我的学识实在浅陋,为人为文是最笨拙不过的。如真有一点长处,不过是尚肯努力而已。因此我绝不像你想象的那样,你了解后是会失望的。”1983年元旦的来信说:“还有一些热情的话,今后也不宜再写,旁人得知,是会讪笑于我们的,您说对吗?”1984年元月17日来信中说:“你对我的几篇破文章留心阅读了一下,我十分感谢。你大体上是说得对的。”

对于有的学者热衷于出席各种学术会议,钱先生在1983年3月25日来信中说:“也许我由于性格内向,一般是不大愿意出去开会的,当然主要是学识浅陋。”对于我鉴于钱先生付出的劳动提出的可否联名投稿的询问,钱先生在1983年6月14日的来信中说:“您千万别以为我是什么名流,我只是文艺理论领域的一个探索者,如此而已!”

钱先生给我惠寄的他的专著,题签时都是写的“志祥同志指教”或“志祥先生雅正”。我本来是他的启蒙弟子,但研究生毕业以后我投身到学术研究队伍中来后,每次通话联系,他都以“祁老师”相称,弄得我实在惶恐不安。

钱先生的谦虚,不是客套,不是作秀,不是出于以退为进的“狡智”,而是缘于对个人认知能力有限性的内省,对于是非相对性和亦此亦彼、多元共存方法论的洞悉,对闻道有先后而人格须平等的师生相处之道的践行。

钱先生的这种不自以为是的指教方式,在使我得到教益的同时,也放飞了我的思想,促使我的学术之思自由翱翔。这对于后来的学术发现和学术创造起到了关键作用。

钱先生的谦虚,我想学,但做不到、也做不好。但有一点我还是学到了。这就是无论参加什么学生的论文答辩,还是与青年后学的交流,或是学术会议的发言,我在表达了自己意见之后,常常不忘说一句:“未必正确,仅供参考。”

(作者为上海交通大学人文艺术研究院教授、副院长,上海市美学学会会长)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇