我小说中复调的产生大约是由于不同视角造成的。我觉得这也是人生真相,我们每一个人不可能知道生活中的一切,即便对同一件事也很难完全掌握全貌。我的写作源于对世界的好奇,当然也包括对人的好奇。

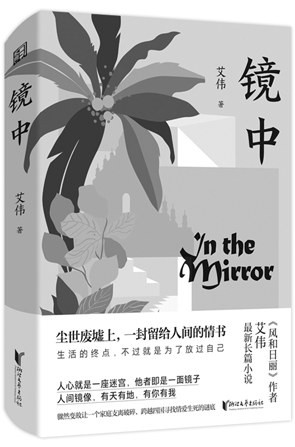

有关爱与恨、罪与罚、生与死的探讨贯穿了艾伟的创作生涯,他始终致力于对人类心灵幽微处的勘测。

《镜中》依然延续了这一母题,几位主角陷入情爱编织的迷网无法自拔,激情与背叛的戏码轮番上演,而所有人不约而同地奔赴同一个终点。作者不仅意在呈现人性的复杂,更试图从个体的情爱纠葛出发,在形而上层面使心灵得以安放。

《镜中》是艾伟创作的第七部长篇小说,倾注五年心血反复打磨而成,呈现了作者对于文学根本性问题的最新思考,也是对于小说技艺的又一次大胆探索。小说穿梭于中国、缅甸、美国和日本四个国度,巧妙地编织起一张爱恨交叠、疑窦重重的迷网。

中华读书报:早期的中篇《家园》和长篇《越野赛跑》,小说是奔放的,到了后来,越来越缓慢、内敛,更重视向人物内部开掘。这样的转变,缘自什么?

艾伟:《越野赛跑》和《家园》所写更多的是某些不存在或可能存在的事物,后来我发现这种寓言性的写作在带给写作者自由的同时,也有短板,比如对人的复杂性、人的温度关注是不够的。我的写作源于对世界的好奇,当然也包括对人的好奇,《越野赛跑》式的写作不能再满足我,我开始转向了人物内部的开掘,于是写了《爱人同志》。《爱人同志》表面上看起来是现实主义正典的方法,但我觉得这本书存在不“现实”的成分,即对人的精神领域的探寻。这是我感兴趣的。这部长篇就写了两个人,两个人的故事我写了整整二十万字,我觉得这还是相当有难度的写作。这种写作带给我另外的经验,我认识到小说的深度和宽度的辩证法。

中华读书报:《过往》和《镜中》,都是源于听到朋友的故事,你的小说素材一般来源于什么?从简单的故事拓展演绎成跌宕起伏一波三折的长篇,最需要解决的难题是什么?

艾伟:我的小说其实在现实中大多有一个原形。当然,小说世界表面上模拟人类生活,实际上和人类生活不完全一样,我们人间生活是没有逻辑的,就像米兰· 昆德拉所说的,我们的人生是一次性草图,我们很难让时间回归,重头来过,昆德拉还说只有发生过一次的事就永远没有发生过。但小说世界是一个自成逻辑的自洽的世界,构成一个平行于人间生活的小世界,它让发生过的事情有了形式,于是小说像是某种人间生活或历史的纪念物,使我们的生活有了“永劫轮回”的可能。在我的经验里,长篇小说最重要的当然是思想能力,你必须把一次性的草图变成一座宫殿,这需要思想能力,其次长篇小说需要一个结构,有了结构什么故事就会自动进入,或自动摒弃。当然在这两大要素之外,在具体的写作过程中,直觉和本能非常重要。同时对长篇小说来说,作者的洞察力和知识也是不可或缺的。所有这一切共同构成一个作者写出什么样的故事。

中华读书报:《南方》从三个不同视角讲述了你我他三个平行又交织的故事。《镜中》全书分为四个部分讲述四个主要人物,在小说结构和形式探索上,你总有自己的追求?

艾伟:结构之于小说就像建筑的根基和柱子。结构本身就是思想,是创造之物,就如上帝造人时对着泥土吹的那口仙气。《南方》有三重人称,你、我、他。这三重人称确实有寓言性,“他”代表善,“你”代表忏悔,“我”可能更多代表着欲望和某种程度的恶,我当时构想是把三重人称当成一个人的三个面向。当然在小说中他们是完全不同的三个人物,只是侧重不同。就我的写作而言,在结构未定之前,会有无数个开头,经常推翻重来,直到有一天,找到一个合适的结构,找到结构后,那么我知道完成这部小说应该没有问题了。

中华读书报:总体上看,你的叙述方式上呈现出多重探索性,出现了大量复调风格。无论是《重案调查》《南方》还是新书《镜中》,复调的叙事结构是你在创作中常用的,为何如此迷恋这一形式? 你觉得它使自己的小说呈现怎样的特点?

艾伟:我小说中复调的产生大约是由于不同视角造成的。我觉得这也是人生真相,我们每一个人不可能知道生活中的一切,即便对同一件事也很难完全掌握全貌。小说是需要一定技术的叙事艺术,特别经过了现代主义小说对技术的探索后,我们对讲故事的方法比古典小说时期要丰富得多,而技术问题从来就是观念问题,也是作家承认自己“无知”的问题,因为作家们相信小说这一文本比作家本人要聪明得多。

中华读书报:《镜中》小说讲述建筑设计师庄润生在遭遇人生重大变故后,重新思索生命意义并寻求自身救赎的故事。小说的四个部分互相呼应,在叙事上也具有对称之美。这是小说融入了你的建筑美学和对人生的思考,用心良苦。

艾伟:我在本书的《后记》中提到了促使我写这本书的事件。当然我现在写的故事已完全是另外一个故事,但思考的根本问题是一样的,即当我们的人生出现重大变故时,如何处理同这个世界的关系,如何处理自我,以及安顿我们的内心。因此这本书最终的着眼点是人如何学会放下,学会慈悲,学会爱和宽恕,所以这也是一本关于自我解脱之书。关于处理人类与世界的关系,我觉得没有建筑更本质更直接的“艺术”了。人类根据自己对天地对宇宙对彼岸的想象而筑造自己的栖居之所,崇拜之所,因为建筑是每一个民族及其文化的外衣,并且是最深邃的精神的外衣。

中华读书报:麦家评价“读《镜中》,犹如走在光影变幻的建筑中,悬念丛生,欲罢不能”。以自 己擅长的建筑学结构小说,是否有不一样的体会?

艾伟:这本书的题记中,我写下一句话:“对称有着无与伦比的美。”建筑是对称的艺术,没有哪种艺术像建筑这样建讲究对称。因此建筑和镜像天生有关系。事实上,我在书的四个部分中确实设置了一些对称的镜像关系,包括自我与他人,历史与现实等等。但对读者来说,这些作者设置的镜像关系不重要,重要的是他们读到能够唤起他们的生命感觉的情感,并因此有所启发即可以。如果这篇小说让人感到自如的话,我觉得可能同酒有关。我这么说熟悉我的朋友一定会笑话我,因为我几乎滴酒不沾,但写这小说时,我会喝一点,然后我觉得状态特别放松,句子从脑子里出现时有被擦亮了的感觉。当然这也极有可能是错觉。当然所谓的放松并不是说我写作时没有情感起伏,事实上我在写到庄润生在大金塔跪下来时,我几乎流下了眼泪。

中华读书报:你之前的小说,《过往》的故事发生在“永城”,所谓“永城”谐音通“甬城”(宁波简称),这次《镜中》是你第一次写杭州?

艾伟:我在宁波生活了二十多年,很自然会以宁波做小说世界的想象地。我以前的故事大都发生在命名为“永城”的那座城市,但偶尔也会写到“省城”,比如《敦煌》和《乐师》里都有杭州的场景,《敦煌》有一个情节还发生在西湖。《镜中》是我第一次想象杭州,这与我定居杭州有关。小说世界总是和作者的个人经验有千丝万缕的联系。在《镜中》这个几乎是全球化的中国故事中,我选择杭州作为中国的代表,因为我觉得杭州之于中国,相当于《红楼梦》之于中国文学。

中华读书报:《镜中》结尾庄润生和杂志编辑的对话《非如此不可》,在某种程度上是否也可以理解为你对建筑、对小说的认知?

艾伟:《非如此不可》对这部小说而言我个人觉得还是相当重要的,这个附录让庄润生这个人物有更为坚实的基础。当然里面关于建筑的那些话,也可以适用于小说创作。因为艺术总是相通的,事实上中国新时期以来,无论是文学、美术还是建筑,各艺术门类所走过的路,几乎有着相似的路径。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇