写“编辑是一种病”或者“编辑这种病”的往往自身就是编辑,说编辑是一种病,我理解是一种自我解压,甚至是一种凡尔赛式的自炫和自励——我是编辑我有强迫症,我是编辑我是完美主义者。情不知所起,归田后的老编辑突然想起来写写过去的“编辑病”。

居家看书,“泛览周王传,流观山海图”,岂不快哉! 但还是忍不住要备一支红笔,在不顺眼处勾勾画画。想起初入职的时候一些经常要做的编辑事务,除了书稿审读加工,比较多的一件事是回复读者来信。那时候读者来信很多,内容五花八门,投稿的,挑错的,求教的,都有。有信必复,都要经过拟稿、签发、誊抄、核稿,然后才发出。对于挑错的信,需要查检复核,甚至请教作者,再确定是非,回复读者。

我说这些,主要是要为了说接下来经手的编辑都要做的一件事:首先要在编辑室保存的“重印修订样书”里找到相应页码行次,将讹误之处勾画出来,标记正字或记下应如何改动。那时候“重印修订样书”不像现在一般就在责编手上存着,而是编辑室统一存放,编辑室内无论是谁,无论在何处,发现了某书的误处,都会自觉到样书柜里找到这本书,将错误标记下来,以免遗忘。

在“重印修订样书”的封底前的末尾页,会有不同时期不同人的各种笔迹留下的一串数字,这些数字就是本书对应的正文页码。每次标记下正文的错误之处后,还要在书的末尾页上顺次记下正文页码,这是为重印修订方便翻检并减少遗漏的最便捷有效的办法。至于为什么是末尾页,没有明文规定,只能说是约定俗成。

做到第一步,大家应该比较好理解,集思广益,以臻近善,这是重印本后出转精的要求。第二步,一般读者可能不会那样做,那是我们编辑的专属。

中国读书人有“读书思适”的传统,“日思误书,更是一适”,是一种境界。但不止于思适或腹诽,将发现的错误提供给编者、作者,希望有改正的机会,让更多读者获益,这更是一种美德。在媒介不发达的时代,读者反馈书中错误的最主要方式是写信,写成札记短文能够发表的人是少而又少的。

对于本编辑室的书,随时打开样书柜,勾画标记,哪怕不是自己责编的书,甚至早先出版的书,都没有什么不便,因为到决定重印发稿,责任编辑还需要按照末页所记页码,逐条复按,确定是否挖改。凡挖改之页,都要重新改定,贴上浮签,便于出版部同事挖改纸型。挖改不能造成统行,所以活版时代,挖改是一项严格的事,也因此每一个印次的改动都是能够回溯的,不像现在数码印刷抽换页那么方便无痕。

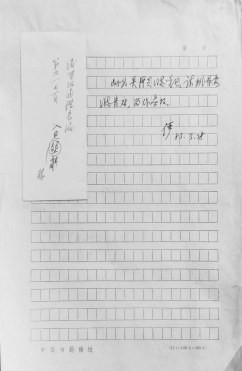

触动我写这篇小文的,是两张卡片纸条所引发。一张卡片上只有两行字:

续资治通鉴长编第九一七页 入见垦辞

书写者将“垦”字圈起,勾到一边另写了一个正字“恳”。卡片粘在一张小稿纸上,旁边有赵守俨先生留言:

此为吴泽炎同志意见,请姚景安同志查对,留作参考。俨83.3.28

我据中华经典古籍库查到这处原文,后印本并未据改,看来是没有及时改到重印修订样书之故。

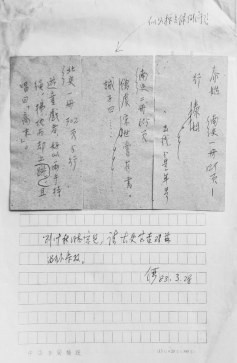

另一件是三张小卡片粘在一张稿纸上,用繁体字抄了下面三段文字:

泰始 南史一册127页1行

泰始

书写者将“泰始”二字左侧的专名线勾去并写道:去线,不是年号。

南史二册605页僧虔宋世尝有书诫子曰……

书写者将“世”左侧专名线勾去。此处有赵守俨先生批注:似为标点体例问题。

北史一册302页5行游童戏者,好以两手持绳,拂地

而却上跳,且唱曰“高末”。书写者将“跳”下的逗号勾画改到“跳”字前。

这三张纸片是刘叶秋先生给赵守俨先生的,赵先生在旁边留言道:

刘叶秋同志意见,请古代室查对并留作参考。守俨83.3.28

刘叶秋先生指出的前两例是专名线问题,一个将非专名误作专名,一个属于体例理解问题;第三例是断句错误,看起来两种标法都过得去,但不得不服老先生的文言语感。

吴泽炎先生、刘叶秋先生都是商务印书馆的老编审、名编辑,以主编《辞源》享誉学林。那时我们同在王府井大街36号上班,写这段文字的时候,两位老先生的形象还不断出现在眼前。这两个例子太难得了,是编辑职业道德的生动体现,即使不是自己出版社的书,在发现书中瑕疵的时候,也会记下来,呈交给对方的负责人,希望有改正的机会。

这又让我想起同事前辈王文锦先生,我入职之初跟王先生隔壁办公室,经常串门听王先生聊天,印象最深的除了王先生的京腔京韵谈笑生风,就是他不断用毛笔蘸白粉把校改过的古书原稿涂抹干净。很多年之后,王先生有两次拿着白纸片到我办公室和我在19楼的家里,一次就是用纸条记下来告诉我我们文学室的《文选》影印本在某处重出了一页;一次则是手抄了一首陈寅恪先生诗,要我给他用宣纸抄一遍,他要张贴在书房里。

回到本文主题,出版是一个遗憾的艺术,一本经典出版物最终成为经典,都是一次次修改完善的结果,这其中包括整体性的提升,也包括这些细节的修正。换个角度说,一些过去的“编辑病”,也许是不可免的,甚至是必须的。

(本文作者为中华书局原执行董事、中国版协古籍出版工作委员会主任)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇