在对绘画的讨论中,人们常用“写实”与“写意”来区分再现客观物象的具象绘画和表现主观感受的非具象绘画。在中国画里,常常可见远近大小一丝不苟的工笔细描,也不乏“似与不似之间”的气韵生动之作。同样,西方绘画的历史上也留下了不少迥然相异的“写实”与“写意”作品。

18世纪法国风景画家克劳德·约瑟夫·韦尔内的《夜:皎洁月光下的海港》是一幅优质的风景作品。文艺复兴以来,西方风景画日渐繁荣,类似的作品相当之多,艺术家“写实”的能力达到很高的水平。从技术上说,这幅画几乎无可挑剔:它拥有理想的透视关系,近景和远景之间的过渡流畅;它娴熟地运用对角线,树木、建筑、陆地和前景人物的连线将画面一分为二,增强了视觉上的趣味性;它以巧妙的方式实现了明暗对照,堪称用光之佳作,篝火的明与夜色的暗形成画面中最显著的视觉冲突,也是这幅画最出彩的地方。

毫无疑问这是一幅18世纪西方风景画的上乘之作,技术的娴熟让它具备了高度的写实性,达成精准的画面效果。然而,随着现代绘画精神的萌芽,对“写实”的追求已不再是当时西方艺术家的唯一选择,不少人转而走向描绘主观感受的“写意”范畴。

以风景画见长的浪漫主义画家卡斯帕·大卫·弗里德里希的《海边的修道士》是一幅知名度很高的作品,作于19世纪初。尽管创作时间相近,其画法却与韦尔内的作品截然不同。这幅画没有过多的技术细节:透视关系不明确,构图不稳定,色彩单调,也不重视明暗对比。人物漠然伫立,大海所表现出的黑暗、孤立、静默和隐晦令人困惑不安。这幅画缺乏情节,只有人面对自然的一种空茫、匮乏状态。

对此,马尔科姆·安德鲁斯在《风景与西方艺术》中援引埃德蒙·伯克的《论崇高与美丽概念起源的哲学探究》,对弗里德里希的绘画作了解释:“思想彻底被景物填满,再也无法承纳更多的东西,也无法对驱使他的事物做出任何思考。”他指出,“崇高”(sublime)作为一个美学概念,暗示了自然给人类带来的包括力量、隐晦、匮乏、巨大、无限、困难以及宏伟在内的一系列感觉。而弗里德里希的画法正是表现出了这样的感觉。

不仅海景画,弗里德里希的许多其他作品也是这样,并不注重贴近客观现实,而是以“空白”为中心,让欣赏者感到一种乏力、无助,甚至是无可抑制的孤独与坠落。詹姆斯·埃尔金斯在《绘画与眼泪》中说,弗里德里希的作品是关于“缺失”的描绘。而这种“缺失”与那些探讨“存在”的画作相比,更能勾起人们内心的隐秘体验,因而更有吸引力。

提到海景画,就不能不提起英国海景画大师约瑟夫·马洛德·威廉·透纳。与韦尔内笔下平静和谐的海面不同,他选择的绘画对象多是海上充满强烈动感甚至令人恐惧的瞬间。在他的名画《暴风雪:汽船在指挥下驶离港口,在浅水区发出信号》里,我们同样看不到韦尔内喜爱的那些精巧光线、构图和色彩,只有高度概括的线条、粗犷的笔触和奔放的颜料,甚至带着一种未完成的感觉。当时有媒体讽刺这幅画为“一大堆肥皂泡沫和石灰水”。

然而,当观者面对这样的“石灰水”时,却总能感觉到一股力量在拉扯我们走向画面的深处、风暴的中心。这是因为透纳的出众之处正是注重运动中的自然,为此肯下血本,甚至不惜付出生命的代价。在创作这幅画前,他让水手把他绑在桅杆上来进行观察,时间长达四个小时。因为风景是“活着的环境”而不是“自然的死尸”,所以他愿意将自己置于自然风暴的核心,不追求细节的完整,而更看重戏剧冲突发生那一刻的即时感觉。如保罗·塞尚所说:“我们的艺术必须提供一些转瞬即逝的感觉,因为它的本质就是它持续变化的样子。”透纳的海景画在某种程度上走入了“写意”的主观世界,收获了极高的认同,他本人也因此被称作“世界第一海景画家”。

其实,自从文艺复兴时期的透视技法启发了千万画家以来,技术上纤毫毕现的精确对他们来说就早已不是问题了。意大利风景画家卡纳莱托(乔凡尼·安东尼奥·康纳尔)以描绘威尼斯“水城”风光见长,留下了不少以大运河为主题的写实之作。在这些作品中,卡纳莱托既能准确反映建筑细节,又能熟练采用明亮而和谐的色彩,使画面十分逼真,几乎可以同照片媲美。画家将技术运用得如此自如,他能熟练借助针孔照相机精确画下眼前的风景,据说在他的画中,就连威尼斯大运河里细小的水草都被记录下来了。

然而,随着时间的推移和现代艺术思想的萌芽,在摹仿技术的极致运用和个人艺术观念的自由阐发之间,越来越多艺术大师选择了后者。以欧仁·德拉克洛瓦、泰奥多尔·籍里柯等人为代表的浪漫主义画家向人们表达了他们艺术上的雄心。德拉克洛瓦《暴风雨中沉睡的基督》、籍里柯《梅杜萨之筏》等作品,直面海洋上困境中人们奋力求生的惨烈场景,以粗犷的笔触撞击出人的身体在灾难中求生存的伟力,没有新古典主义的精密和优雅,却有一种直达人心的霸气和张扬。这种情感上的自由宣泄和艺术观念的激昂阐发,单靠技术上的精密是难以达到的。

还有人人耳熟能详的克劳德·莫奈的《印象·日出》。这幅作品完全颠覆了人们对传统意义上的海景画的印象:在这里,海的细节尽失,光不知从何处来,海面呈现出令人惊讶的线段式的面貌。这幅画在问世之初受尽了嘲笑,还得了个讽刺意义的“印象主义”之名。但直到21世纪,它仍然在巴黎玛摩丹· 莫奈美术馆的一角大放光芒。它完全不需要鲜艳的色彩,不需要透视,不需要明暗对照,更不需要摹仿“真实”,却能够使每一笔都发光,每一笔都直抵人心,这就是艺术家前卫的观念诉诸笔端的力量。

关于西方绘画的“写实”与“写意”,在国内其实早有讨论,丰子恺先生写于1936年的文章《绘画的欣赏》就对此作了一番说明。先生以“现代主义之父”、后印象派大师保罗· 塞尚作为分野,将以莫奈为代表的印象派与以米勒、库尔贝为代表的写实派及之前的西方绘画归为“力求肖似实物,画面全体精致,一丝不苟”的写实绘画;把塞尚之后“故意背叛实物,依照心中的想象姿态而描出,仅写主观感念”的绘画归为写意绘画。

先生的这种分类法以今天的观点来看是有争议的:将莫奈的作品归为写实一类,虽然从过程上看,它们也是画家忠实观察自然之后所作,但从画面最终的效果看,与严格的写实已经有相当的距离了。在当年的主流画展——沙龙展上占主导地位的自然风景画,通常表现法国乡村优美的景色和人们自足的劳动场面;但莫奈的《干草垛》系列组画却不但没有人物,不涉及任何农业生产活动,还最大限度地抹去了草垛所在地理环境的特征,只追求一种四季轮回之中的光影变化。莫奈自己也宣称,他的绘画并非以表现实体对象为目的:“我就想画出包容桥梁、房屋、船只的空气,那些物体周围的美丽的空气。”“对我而言,主题本身是不重要的因素,我想画出的只是介乎题材和我之间的那些东西。”

其实,即便是丰子恺先生强调的以写实为特征的文艺复兴以来,写实与写意也呈现犬牙交错的状态。譬如我们在伦勃朗的绘画《沉思的哲人》中可以发现,其明暗对照的暗部与东方绘画的“留白”有些相似,画面左侧四分之一的面积几乎空无一物;在提香晚期的如《自画像》等不少作品中可以看到接近现代绘画的“笔触的松动”,不再是一丝不苟的描摹,而是大量使用模糊、松弛的笔触,削弱画面细节,强调画家的主观因素。又如,在前文所述的浪漫主义风景画家中间,也可以看到不少弗里德里希那样的与客观真实拉开距离、遵循主观艺术感觉的做法。

这种将摹仿客观真实搁置一旁、以画家内在之“眼”追求主观情感表达的做法,随着时间的推移不断深入。如果说文艺复兴以来的画家偶尔出现的“写意”行为可被看作特例,那么19世纪以后新兴的浪潮则充分表明,新一代的艺术家已将绘画的精神性放在首位。19世纪80年代,莫奈和雷诺阿都喜欢强调“艺术性”,这个词既表明他们对学院派僵化艺术的抗议,也成为一些激进作家反抗现实主义和自然主义的主要武器。莫奈的绘画在商业上大获成功,标志着对艺术家内心世界的省视取代了传统的历史和道德题材,这种创作的转向也逐渐被大众所认同。

从再现到表现的转变是革命性的。19世纪表现主义大师爱德华·蒙克早年在其作品尚被视为异类、不被主流价值所认可时就在其日记中断言:“仅仅是坐在那里,凝视周围的一切,然后再画出他所看见的,是不行的,他需要在某个主题打动他时,画出他所看到的真实面目,这幅画才有灵魂。”“并不是椅子本身被画出来,而是作者在观察完椅子后产生的情感表达。”显然,他不但反对艺术等同于技术的观点,更把艺术创作的观念带入了主观的、精神性的表现世界。

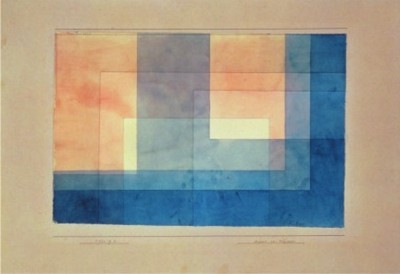

这种对表现的推崇,在瓦西里·康定斯基、保罗·克利等人的艺术宣言中达到高潮。康定斯基的名作《艺术中的精神》《点线面》,从理论的高度框定了“写意”绘画的重要价值,肯定了艺术的精神性,可以被看作现代艺术的宣言书。克利有一幅抽象的绘画《水上的房屋》更加有趣,不明就里的观者不妨将其与爱德华·霍珀的《海边的房间》相对照,寻找其中的妙处:居于画面右下角的海水,呈几何切割形态的、两次“跌落”到房间之内的阳光,以及两重阳光之间的阴影——霍珀画面中的这些元素都可以对应到克利的抽象矩形色块上。并且几乎可以说,两人笔下阴影的颜色都已经很相近了。而两人作品的标题,《水上的房屋》和《海边的房间》,说明他们的描绘对象也几乎一模一样。在对照了霍珀的绘画之后,克利的绘画在观者脑海中顿时清晰明白起来,这幅由矩形色块构成的“海景”绘画也就拓展了品味的空间。

正如保罗·克利所说:“昨天的艺术信条和与自然相关的研究,是一种费力的关于外表的精确考察……但一种沉思的非视觉印象,并且使这种印象得以显见的东西被忽视了。”这就从艺术自律的高度说明了现代绘画的目的是“创造一个本身具有价值的图画对象,而不是逼真地去画某一事物”(杜夫海纳《美学与哲学》)。绘画是服从于艺术家主观精神的,与再现没有太大关系。

“写实”与“写意”或许很难说孰优孰劣,但古往今来的不少名家都明确表示出对“写意”的偏爱。丰子恺先生在《绘画的欣赏》中引用苏轼《书鄢陵王主簿所画折枝二首》诗云:

论画以形似,见与儿童邻。赋诗必此诗,定非知诗人。诗画本一律,天工与清新。边鸾雀写生,赵昌花传神。何如此两幅,疏澹含精匀。谁言一点红,解寄无边春。

诗中说,以“形似”来评价一幅画高明与否,幼稚如儿童一般。从“一点红”中窥见“无边春”,不但是中国绘画的精神,也是丰子恺先生的偏爱。

无独有偶,法国雕塑大师罗丹也说过:“那些仅满足于形似到乱真,拘泥于无关紧要的细节的艺术家,永远无法成为大师。”傅雷的翻译更妙:“只以悦目为务,只知奴隶般再现没有价值的局部的艺者,永不能成为大师。”

跟随着大师的目光,我们更能看到现代艺术中的精神,看到超越于技术之上的观念的力量。这种精神性,就是现代艺术的赞歌。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇