“双陆”作为一种带有博弈性质的游戏,曾在华夏风行超过一千五百年,但至清初突然没入到历史的深处,从此我们只能从古典诗书画中对其考古。

《金瓶梅》崇祯本第一回“西门庆热结十弟兄 武二郎冷遇亲哥嫂”写到:“西门庆一自父母亡后,专一在外眠花宿柳,惹草招风,学得些好拳棒,又会赌博,双陆象棋,抹牌道字,无不通晓。”《金瓶梅》万历本第二回“西门庆帘下遇金莲王婆贪贿说风情”写道:“从小儿也是个好浮浪子弟,使得些好拳棒,又会赌博,双陆象棋,抹牌道字,无不通晓。”虽然《金瓶梅》里没有专门叙述和描写西门庆赌博的事,但两个版本在一开始就说西门庆的一大爱好是对“双陆象棋抹牌道字无不通晓”。其中的“抹牌道字”只是“双陆象棋”的过程和技艺而已。在《金瓶梅》里不只西门庆一人会双陆,可见“双陆”在古代是很流行的一种带有赌博性质的游戏。

于今天的中国博弈游戏或博弈工具来说,人们对“双陆”肯定是陌生的。明末尤其是清以降,由于更大众化的象棋的普及和麻将的兴起,挤占了双陆的空间,一说是乾隆曾下旨禁过双陆。于是,清中期后,曾在中国仕宦、官商、平民中流行了千年的双陆棋,从此退出了博弈于游戏的舞台。

中国最早的一部类书《艺文类聚》“巧艺部”里,写有“围棋”“弹棋”“博‘围棋’”,《艺文类聚》引《左传》“太叔子谓宁喜曰:视君不如弈棋”,又引西晋张华《博物志》:“尧造围棋”。虽说“尧造围棋”有传说的因素,但围棋于两周时期已在贵族中流行,显然不是臆造。一、《左传》有记,二、《论语》有说“不有博弈者乎”,三、《说文解字》有录。如果这些可以坐实的话,那中华历史上,围棋是第一个出现的博弈工具和平台。稍后于围棋的“弹棋”,出自《世说新语》“弹棋始自魏”,且专门注明此棋为“宫内装奁戏也”。也就是说“弹棋”是宫中女性的游戏。当然,不止女性,男性也可以为之。

从“弹棋始自魏”,我们可以看到:一、“弹棋”不是在此之前的“围棋”,而是一种新兴的博弈工具;二、《艺文类聚》在“弹棋”条里引魏丁廙《弹棋赋》时写得明白:“列数二六、取象官兵”。“二六”一词所指,显然与“双陆棋”的双方各持六枚棋子相关。这与十九乘十九的围棋截然不同。因此可以肯定,“弹棋”即“双陆”(即列数二六)。双陆棋相传是三国曹魏宗室曹植所引进波罗塞戏后再糅合六博而创出。此处所说的六博,正是《艺文类聚》里的“博”中一部分。清人所编的大型类书《钦定古今图书集成》中汇编了诗、文、史、志所载“弹棋”的“弹棋部汇考”。在这一“汇考”里,“弹棋”一开始主要指“围棋”即“棋局,纵横各十七道,合二百八十九道,白黑棋子各一百五十枚。”到后来“弹棋”逐渐指向了与围棋不相同的“二人对局,黑白各六枚,先列棋相当,下呼上击之”。“二人对局,黑白各六枚”——显然便是“双陆”了。这便应了“弹棋始自魏”。虽然,我们今天不敢就肯定,“弹棋”就是“双陆”,但“弹棋”与“双陆”必然是有因缘的。

如果我们认同了《世说新语》所记魏文帝“于此技变特好”的话,那么双陆最先可能是从皇室内廷开始的,这从《旧唐书·后妃上》和《新唐书·狄仁杰传》可以佐证。《新唐书·狄仁杰传》记高后武则天与狄仁杰对话——“后……召谓曰:‘朕数梦双陆不胜,何也?’於是,仁杰与王方庆俱在,二人同辞对曰:‘双陆不胜,无子也。天其意者以儆陛下乎!’”《旧唐书·后妃上》记韦皇后——“引武三思入宫中,升御床,与后双陆,帝为点筹”。仅此两例,足见双陆在唐皇室的流行。初唐盛唐时期,西域的文化尤其是器物涌入,并得到皇室与民间的喜好。无论双陆是从本土棋演变而来,抑或另有说是从古印度随佛教西传而来,总之在唐代,双陆是比围棋更新的博弈器具,成为一种流行时尚。

除了史书记载,双陆作为皇室内廷的游戏,最有力的佐证还有唐代画家周昉的《内人双陆图》。据说《内人双陆图》有两幅,一幅藏于美国弗利尔美术馆,一幅藏于台北故宫。弗利尔美术馆所藏是绢本设色,画中对弈者,一人持马准备投入战斗,一人沉思略显犹豫,画面生动地展现了双陆作为一种博弈的器物和游戏极具吸引力和刺激性。还有最重一条信息是,双陆源于宫闱,或许本不是专为男人设计的,而是为无所事事的宫闱女眷们而设计。

既为时尚,“双陆”一词便冠冕堂皇地走进唐代以及后世的诗文里。

在唐代,诗如:采采应缘白,钻心不为名。掌中犹可重,手下莫言轻。有对唯求敌,无私直任争。君看一掷后,当取擅场声。(唐·朱湾·《咏双陆骰子》)又如:分朋闲坐赌樱桃,收却投壶玉腕劳。各把沈香双陆子,局中斗累阿谁高。(唐·王建·《宫词》一百首之第七十五)

在宋代,词如:少年握槊,气凭陵、酒圣诗豪余事。缩手旁观初未识,两两三三而已。变化须臾,鸥飞石镜,鹊抵星桥外。捣残秋练,玉砧犹想纤指。堪笑千古争心,等闲一胜,拚了光阴费。老子忘机浑谩与,鸿鹄飞来天际。武媚宫中,韦娘局上,休把兴亡记。布衣百万,看君一笑沉醉。(宋·辛弃疾·念奴娇·《双陆和坐客韵》)又如:高堂公子醉双陆,乱撒明珠发异光。一掷输赢谁辨得,满盘骰子不成双。(宋·释端裕·《颂古十首·高堂公子醉双陆》)这诗为一僧名释端裕的高僧所作,至少表明,双陆不仅是俗世的游戏,同样也可能成为僧侣的游戏。

在元代,诗如:彩骰清响押盘飞,曾记唐宫为赐绯。影入空梁残月在,声随征马落星稀。重门据险应输掷,数点争雄莫露机。惟恨怀英誇敌手,御前夺取翠裘归。(元·谢宗可·《双陆》)曲如:此博谁名汝。想当年、波罗塞戏,涅槃经语。天竺传来双采好,么六四三二五。要随喝、随呼随数。从得三郎绯衣了,再曾逢、潘彦知音侣。同入海,亦良苦。雄拿豪攫争鸣杵。正关河、疏星残月,几声秋雨。却是驱驰玄黄马,脚底蹈燕蹴楚。甚一涧一梁能阻。翻覆输赢须臾耳,算人间万事都如许。且一笑,看君赌。(元·张之翰·《金缕曲·双陆》)

《事林广记》本是南宋人陈元靓所撰。作为当时的一部大型类书,其事其人其物包罗万象。不过,这书在元人重刻时,加入了元时的元素。譬如在“艺文”卷里,其先是没有双陆的。今天所见《事林广记·艺文》中谈及双陆,其已发展到多个流派,如北双陆、平双陆、广州双陆等,而且还配有一幅据说是最早的双陆图——《双陆对战图》,此图画面层次鲜明,对战双方为蒙古贵族,身后诸人观战,无论下棋者还是观战者都很生动(参见《元刻本〈事林广记〉图像考辨》)。

从这些诗文图画里,我们可以感知到双陆的魅力,看到不同时代双陆文化的不同面相。事实上,这种博弈所产生的文化构成了中国文化不可或缺的一部分。还原到孔子“饱食终日,无所用心,难矣哉! 不有博弈者乎? 为之,犹贤乎已”(《论语·阳货》),两千多年前圣人如是说,表明了博具的发明和博弈的展开、以及由此构成的文化样式,在人类文明进程中,从来都不是可有可无的。

继续看双陆在元之后的诗文里的痕迹。

在明代,诗如:寂寂方城半月寒,三三五五虎牙攒。势将犄角成功易,道阻纵横合伴难。一掷点筹争喝采,数行分马又更端。雌雄局面那能定,多算翻危少算安。(明·苏葵·《双陆二首效元人体之二》)

至清代,“双陆”一词渐渐消失。百科全书式的人物李渔在《闲情偶寄》中专门讲女子妆容、打扮、技艺时曾谈及“双陆投壸诸技,皆在可缓”,李渔生活在清初,其后“双陆”便基本退出了历史舞台。

其实,再早在晚明《事物绀珠》一书里,就已经没有了“双陆”一词。《事物绀珠》成书于万历辛卯年(1592年),是一部集天文、地理、琐言、琐事等中大型类书,共四十六卷。卷二十二“博具类”有若干博具和博弈的介绍,但无“双陆”一词。有“六博”一词。何谓“六博”?“黑白各六棋,所掷骰子。曰,瑷瑷有五采杰作。”从“黑白各六棋,所掷骰子”可以推测它就是双陆。但“双陆”一词已经退出了汉语诗文。

《事物绀珠》成书五十年后,满人入关,改朝换代。如文前所说乾隆曾下旨禁了双陆。其实在明代,开国帝君就颁布过严禁双陆的“法令”,至明中晚期时,因皇帝殆政、朝纲废颓、地方禁令松驰,社会反而由此变得宽松。晚明商业的繁荣以及由此不断壮大的市民阶层的兴起,使作为旧日时尚的博弈游戏“双陆”重新焕发了青春,这便有了暴发户西门庆及大户人家子弟以擅双陆为荣。《金瓶梅》初刻于十七世纪初,在《金瓶梅》里我们看到双陆是作为时尚的一种标识,但在《红楼梦》里已经见不到双陆的踪迹,不到200年时光,双陆作为一种在宫闱和民间都曾辉煌过的游戏被埋入到历史的坟茔里。从此,我们只能在汉语语境的诗、文、画里寻得“双陆”的踪影。

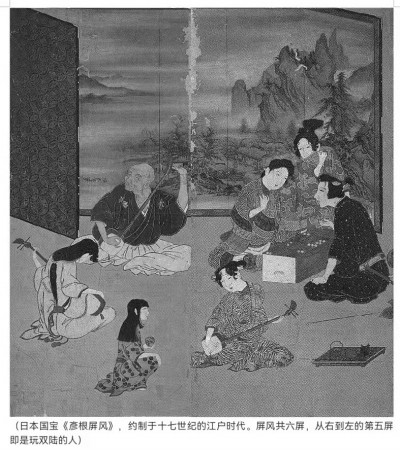

双陆对东亚文化和文明产生过不可磨灭的影响。在唐代,双陆向东被传到朝鲜和日本。《源氏物语》(丰子恺译本,人民文学出版社,1980)第三回《空蝉》写到由中土传入的围棋,第二十六回《常夏》写到中土传入的双陆。在女性作家紫式部的笔下,男的下围棋,女的下双陆,无论前者还是后者,都写得十分艳丽。直到十七世纪,双陆依然是日本的游戏(六屏的日本国宝《彥根屏风》之第五屏即是玩双陆的场景)。朝鲜王朝著名风俗画家申润福在其风俗组画里有一幅《双六三昧》。尽管后来在朝鲜与日本,双陆也先后没落。双陆在十一世纪从中土传入法国,后经改造在欧洲蔚为大观,流行至今的西洋双陆棋锦标赛荟萃了众多顶尖高手,这项顶级赛事举办至今。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制