杨绛《我们仨》第七章:“锺书私下告诉我:江浙战争,乱军抢劫无锡,爷爷的产业遭劫,爷爷欠下一大笔债款。这一大笔债,都是爹爹独力偿还的。等到这一大笔债还清,爹爹已劳累得一身是病了。”亦见《听杨绛谈往事》第十章。

“爷爷的产业”。钱福烔和戚友孙厚甫、高镜澂等多人合股在无锡县汉昌路开设典当行永盛典(观《锡报》一九二五年六月四日《永盛股东警告高菊人》,知股东不少),股本总额六万元,短缴资本一千四百元,存款四万二千元(《申报》八月十二日《永盛典折偿债务之反动》;《锡报》六月二十二日《永盛典劫后馀波》谓“短缴者约一万五千馀元”)。

“江浙战争”,第二次江浙战争。一九二五年一月中旬,卢永祥、齐燮元两军大战于丹阳、无锡间,齐军溃兵逃至无锡城外抢劫。永盛典等“损失最重,无力复业,查票放赎”(《申报》五月七日《被灾典当开始查票》、五月十九日《永盛典清理债权之查复》)。《锡报》八月四日《永盛典折偿债款之备案》刊登永盛典经理钱福烔、高镜澂致县署函,谓劫后货款尚有二万二千八十八元六角,负债四万二千七百二十三元三角,以五三折抵偿。

合股营生遭灾停业,未必欠债。钱基博《先府君行状》说:

然此固兵灾人祸之不可抗,律不负责赔偿者也。

因不可抗力,法律规定不必赔偿投资者和客户的损失。一九一三年《江苏典业修正木榜规条》第十三条:“兵灾盗劫,大水漂失,邻火延烧,非人力所能抵抗救护者,概不赔偿。”参看《新无锡》二月二十四日《被灾各典当预备结束》、《益世报》一九二五年二月二十六日《典当被抢已核准免赔》、《新闻报》三月十一日《兵灾后典业状况》、《锡报》六月二十六日《永盛债权团呈县署文》、《申报》十月二十八日《被兵债户偿债办法之部令》及一九二六年五月十九日《保和典劫馀波》。

不过,据钱基博说,钱福烔仗义疏财,因存户“家非优赡”,故“独先筹偿”了“所寄百之五十三”。唐文治《无锡钱祖耆先生墓志铭》:“乱稍平,先生以为合伙之股金,力出有馀,而存户之寄资,家非优赡,虽兵灾例不任偿,而吾心不可负也。然劫馀所存,不足什二,乃尽罄所积金,并基博兄弟馆谷所入,以偿存户所寄百分之五十三。盖邑中所仅有焉。”是《先府君行状》的诠次:“于是吾父吾兄弟三十年笔耕舌耨之所仅馀者,胥罄之所有;犹不足,则益以戚好合股之金;又不足,则益以公私委寄之金。然此固兵灾人祸之不可抗,律不负责赔偿者也。独以吾父仁及于物,勇以自刻,趋利不先,蹈难不徙。则以为合伙之股金,力出有馀,而存户之寄资,家非优赡;故股东之资金置后,而存款之筹偿独先。然劫馀所存,不足什二,而偿以所寄百之五十三。邑中所仅见也。”曲笔夸饰。依据前引钱福烔函,那百分之五十三的折偿,用的只是永盛典所馀货款。永盛典四万多元的债务当时已清算完毕——《锡报》一九二九年六月八日《开原兴业经理大会纪 / 永盛存款准予五三折归偿/ 耀明新记存款仿永盛办理》:“永盛典因遭兵灾,损失公私存款,既一律以五三折归偿,本会准予通融承认,不追馀欠。”也就是说,钱福烔并没有因兵灾“欠下一大笔债款”,钱基博自然更无从“偿还”。至于偿债引发的风潮,当别撰一文。

赒赈恤偿是政府的义务和责任。劫后月馀,无锡兵灾善后局成立,蒋曾燠为总办,王勍、钱基厚为会办(《申报》三月三日《无锡兵灾善后局成立》、《新无锡》三月二日至三日《兵灾善后局成立纪》)。一个月后又组织兵灾善后委员会(《申报》四月三日)。《申报》五月三日《请款抵偿兵灾损失》载蒋曾燠等的呼吁:“无锡兵灾损失总额银六百六十三万四千二百三十六元。地方元气大伤,市面萧条万分,务请迅赐拨款抵偿,藉救无辜,以苏民困。”五月七日《请偿兵灾损失之续闻》:“请于本年冬漕起,将本邑忙漕应解之国省两税,指拨半数,以抵偿灾损失,至偿至足额为止,并请发行八厘债券,以资担保。”五月十五日有《力争指拨附加振捐》,五月二十六日又有《请拨金款散放灾振》。

钱基博自己说过欠债还债吗? 没有。灾后数月,钱基博《先府君行状》记父亲语:“吾丧吾财,而汝兄弟能自立,何害?”家报云(《新无锡》一九二五年十二月十三日《京津陷入混乱状态之邑闻/ 钱子潜君之两家书》):“惟大人高年,须当及时行乐,不必再求田问舍,为儿辈多费清神。此后大乱方兴,有产终亦不保,或且为累也。”殊不类对“欠下一大笔债款”者语。致费师洪书只道(《新无锡》一九二七年二月二十七日):“博向不问家人生事,今秋先府君弃养,乃不得不自料简,然诸事多所扞格,乃知曩者庇老人之荫而今失怙为可痛也。”不久就全撂给主妇了(《金玉缘谱》):“余有四方之志,而不问家人生事谁何;门户支撑,独有老妻。”《自我之检讨》:“我财产观念极薄,钱到手就空。然而我未买一亩田,银行储蓄从未开过户。无锡许多大工厂、大商店,没有一家有我一股两股的股金。我不愿积了钱,供一家享用奢侈,我宁可送给人家用——人家缓急,没有不量力应付。自我早年已如此。”

那时钱基博卖文吗? 没有。《钱基博自传》自谓“本勿赖市文为生”。与费师洪书(见《历史文献》第二十一辑):“惟博文字虽不佳,差知自惜羽毛,以文字作羔雁贸金钱,则所羞为,殊较时贤高一筹耳”;复陈灨一书(《光华大学半月刊》第一卷第八期):“有来索吾文者,兴到则为之,佳则神来之笔,不佳则本不取酬润,无所谓报当。”永盛典遭劫后的四年,钱基博作《陶锡侯先生家传》(《大公报》无锡版一九三〇年二月十二日),末节陈情发誓:“余婴末疾,比久弗瘉,遂以杜门,虽家人生事不谁何。所以不即焚弃笔砚者,徒以治文章三十年,著书未成,冀于垂绝未尽之年假馀息以卒事耳。距意世道衰、民朴散,不敦厥行,相夸于文。而如仆者,频见驱役。告休弗休,有不应则怫怒焉。其尤甚者,我倦欲眠,而强聒焉,我固逊谢而不获免于役也。於戏! 吾生有涯,痼疾经年,而辄欲悉索吾未尽耗之精气,以餍一时涂泽耳目之私焉,则何其与于不仁之甚也! 吾尝发恨语妇曰:若纷纷者,非丐余文,乃索余命也。独于先生之传一诺无辞者,特以先生能友于厥兄,有功在宗祊,吾宗所罕,义不可没耳。其他若着一字,则是余之自雠其生也。虽断吾脰,有弗为已!”一九二二年十月,他在《无锡新报》刊登一周广告《钱基博誓言》:“仆文质无所底,而邦人君子之以文字见役者,亦未尝故自矜重,如韩退之索人谀墓之金。或者不察,以为易与,督之代笔,限以期日,稍或不应,便招诟怒。今岁三月,仆大病在床,求死未得,而玉趾贲临,有不问疾而责宿诺者……仆频年多病,而任教务日繁;传记铭诔,索责纷至。仆未受人顾役,而群公驱策,牛马不如。人有休夏辟暑,而仆则督以挥汗疾书;人有拥炉消寒,而仆则迫之以呵冻握管,殆以仆为文奴耶? 此而可忍,孰不可忍? 自今以往,仆谊不受私人驱役,而愿为公众效棉力;谊不以文字哗众干时誉,而愿商量学问,与诸君子赏奇析疑。如有利诱势胁,督为谀墓介寿之文,而为着一字者,仆即自侪于奴。奴乎奴乎,而忍一日居乎? 吾头可断,吾文不可得矣。此誓。”二十年后,钱基博才不得已想要卖文——“吾亦丧我”。《钱基博卖文》(《复苏》第二卷第八期):“余以文章娱戏,不以文章炫鬻,倘有奇节伟行,往往不待人请,而借以发胸中之奇——亦有人请之而不与。东人作慝,无家可归,抱病流离,弱息为累;老而蹇语,已无舌可耕;少以有文,姑操笔为来。不论寿文碑传,一例索润万元。从前石米易币十元,今则万元不过三石。煮字为炊,情非得已。世有仁人孝子,必能以重其亲者重吾文。赐书见顾:蓝田李园。老而卖文,吾亦丧我。饥来驱役,知好鉴之。”

劫后半年,钱基博因上海私立圣约翰大学风潮,北上北京清华学校教书(作文多未付布)。办完父亲丧礼(《锡报》一九二六年八月二十日《钱子泉孙卿昆仲谢孝启》、《无锡报》一九二六年十月十一日《钱祖耆先生之荣哀》、《新无锡》一九二六年十月十一日《钱绅祖耆之死后风光》),钱基博到上海私立光华大学教书,明年兼任私立无锡国学专门学院讲师(《谕儿锺书札》:“我沪锡仆仆,无日无时不为疾痛所苦”)。他从前在上海教书,也仍兼江苏省立第三师范学校课(与费师洪书、复叶蓁书)。

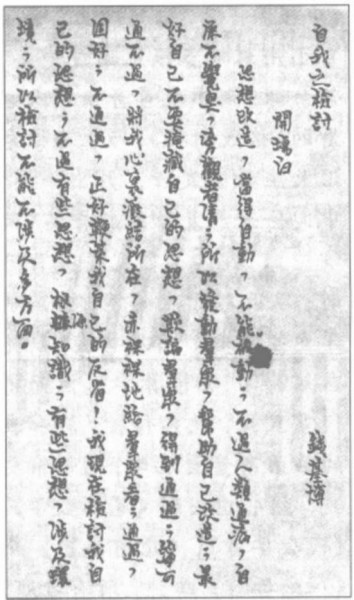

那么,钱基博的病是笔耕舌耨“劳累”所致吗? 不是。他晚年言明且清(《自我之检讨》):“我早年失血,以致心脏硬化,肋间神经常常作痛,往往彻夜不得贴席眠;及到日本抗战发生,家破流亡,眼看到各地的沦陷、人民的惨痛,恐怕焦虑,加增了我的心悸、舌麻、头痛。”永盛典遭劫前所作《钱基博誓言》早言:“今岁三月,仆大病在床,求死未得……仆频年多病。”

钱锺书果真说过“爹爹因还债而患病”吗?!

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制