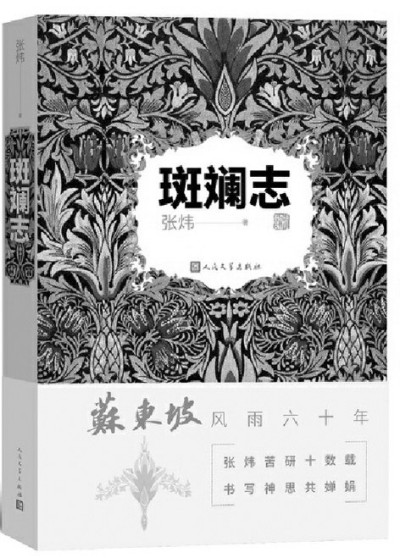

学习和研究古代文学,最重要的是细读作品,有自己独到的体会,更好的则是能够打通古今,获得启迪。钱锺书先生研究古代文学即最重深入文本,体会诗眼文心。紧紧盯住古代文学家的表演也就是文学文本本身,而以余力兼及其背景及后台,这跟戏剧观众的本分一样,才是欣赏和研究文学的坦途。最近拜读张炜先生关于苏轼的著作《斑斓志》,强烈地感觉到他正是始终坚持“直面文本”这条根本原则,并且多有会心妙解。

苏东坡一生虽不甚长,但色彩斑斓,不同凡响。他的作品数量巨大,名篇迭出,传诵不衰;他大起大落艰难曲折的际遇和始终乐观潇洒的心态,也一向脍炙人口。关于东坡的著作多矣,尽管各有其妙处,能够像《斑斓志》这样新见如瓶泻水,且能雅俗共赏、令人神思飞越的,似乎颇不多见。

东坡一生受到的第一次重大打击是遭遇了一场文字狱,这就是著名的“乌台诗案”,被囚禁了一百多天,受到严格的审查,最后总算从宽处理,被打发到黄州(今属湖北)去安置;后来他又一再遭受挫折,被驱赶到离开中枢更远的惠州(今属广东)、儋州(今属海南)去,但他没有悲观颓废,仍然潇洒地坚持着,并且始终热爱生活。《斑斓志》就此写道:只要有时间,有机会,只要不是在旅途中,苏东坡就一定是在建设中。“种枣期可剥,种松期可斫。事在十年外,吾计亦已悫。十年何足道,千载如风雹。”还说:“遗我三寸柑,照坐光卓荦。百栽倘可致,当及春冰渥。想见竹篱间,青黄垂屋角。”(《东坡八首并叙》)当贬谪惠州、再次做长居打算时,便耗去所有的积蓄,在白鹤峰上建起一座新居。新居筑成同样要用那些喜爱的植物来陪伴,“当从天侔求数色果木,太大则难活,太小则老人不能待,当酌中者。又须土砧稍大不伤根者为佳,不罪! 不罪!柑、橘、柚、荔枝、杨梅、枇杷、松、柏、含笑、栀子。”(《与程全父》)他寻找幼苗,心思缜密叮嘱细致,真是一位好林工和栽培者。就是这样的一种心灵,他当然不会忍受苍凉和荒漠。

这里提到的诗文,都不是什么名篇,而从中却颇可考见东坡的为人和文思。张炜先生读书论古,自有其高于流俗的眼光。这里唯一不够准确的是说东坡在“寻找幼苗”,不是幼苗,而是不大不小适合他移植的果木。

如果说《斑斓志》一书中还有什么遗憾的话,那大约就是有个别地方话说得不那么准确,例如书中说起“在现代读者这里,有一本书是一定要提到的,那就是林语堂先生的《苏东坡传》,它二十世纪初在美国出版,不久即译为中文,至今印刷了不知多少版次,影响无与伦比。”这话很出人意外,二十世纪初林语堂先生(1895-1976)尚在童年,不可能著书立说;他那本《苏东坡传》(The Gay Genius:The Life and Times of Su Tungpo)写成于1947年,由纽约约翰·黛公司,伦敦威廉海涅曼公司先后出版,其书名可直译为《快乐的天才——苏东坡的生平与时代》,宋碧云、张振玉的两种中文译本流传甚广,均译为《苏东坡传》。

在《斑斓志》面世之前,张炜先生已经推出过四部同类的著作《<楚辞>笔记》《也说李白与杜甫》《陶渊明的遗产》以及《读<诗经>》,可见他的渊博和勤奋。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇