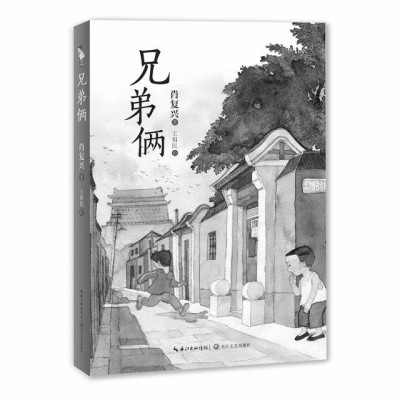

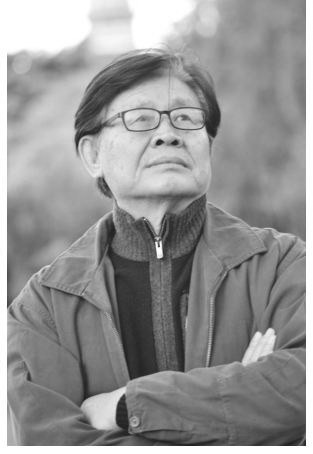

在内行人眼中,儿童文学向来是一种有“难度”的写作。孙犁先生曾在《关于儿童文学》一文中强调:“儿童文学的创作比一般的文学创作更重要一些,更困难一些,这就好像儿童教育比起成年教育来,更重要些、更困难些一样。”与孙犁先生书信频繁、交情甚笃的肖复兴,对此亦有着深切的体会与感触:2016年,在创作首部儿童小说《红脸儿》时,他就开始有意识地对“成人作家如何书写童年经验”这一核心命题展开同步思考;两年前,《合欢》面世,“儿童的被发现”这一重要课题成为他创作实践的重心;现如今,第三本儿童成长小说《兄弟俩》千呼万唤始出来,他又将文学探索的触角伸向“孩子成长过程中情感教育的独特力量”上来。虽然“童年三部曲”侧重点各有不同,但肖复兴对于儿童文学的创作态度却始终是一以贯之的。在新作后记中,作者坦言:“三本小说,居然相距六年才得以完成,有些惭愧,写得实在太慢,太少。”与其说这是肖复兴基于写作进度的自我反省,毋宁说他要表达的是对儿童文学写作的一份执着、虔诚与敬畏。

在关于《红脸儿》的评论文章中,笔者曾指出,儿童文学的写作“难度”体现为三个方面:一是如何充分“唤醒”自身的童年经验,并“激活”读者的儿时记忆;二是如何有效平衡“深刻”与“纯真”在文本中的权重;三是如何恰当把握历史背景与儿童接受之间的艺术张力。一言以蔽之,儿童文学作家不仅要“着重研究现实生活中儿童生活、思想的各种样式”(孙犁语),同时要对“缩小的成人”(陈伯吹语)保持足够的警惕。创作自身呈现出的“二律背反性”对于任何一位从事儿童文学创作的作家来说都意味着极大的挑战。也正是在这个意义上,“难度”不仅是检验作品成色的试金石,同时也是评价作品优劣的度量衡。以“难度”为标尺来观照肖复兴的新作《兄弟俩》,我们可以清晰地发现,小说无论在人物形象的刻画上,叙事结构的布控上,思想情感的表达上,还是在处理“成人书写”与“儿童认知”的分寸感上,都做到了张弛有度、游刃有余。

就整体而言,《兄弟俩》最显著的一个特点就是“对称”。而这种对称性首先鲜明地体现在小说人物的形象塑造上。大河小河是一对亲兄弟,然而二人的性格、禀赋、嗜好却截然不同。大河“淘”,小河“乖”;大河“黑”,小河“白”;大河好动,小河喜静;大河爱玩耍,小河善思考;大河体育好,小河学习棒;大河不修边幅,小河洁身自好;大河不拘小节,小河情感细腻;大河胆大而莽撞,小河怯懦却谨慎……作者通过一系列精准、传神的语言、动作、神态描写,以及对日常生活中的细节刻画,将兄弟俩性格上的迥异与互补呈现得淋漓尽致。

为了凸显与扩展人物身上的“反义词”属性,作者在叙事结构和文本体例上也进行了精心的搭建与编排。细心的读者不难发现,小说采用了一种类似于“DNA双螺旋”的独特叙述结构来推进故事进展,从而,将兄弟俩纯真无邪又不乏阴郁疼痛的心灵成长与精神蜕变历程同步和盘托出。在文本中,时而弟弟化身为哥哥的“跟屁虫”,通过“摘桑葚”“偷无花果”“游野泳”“运动会”等事件,带领读者去见证大河身心上的点滴变化;时而哥哥转变成弟弟的旁观者,借助“抓阄儿”“日记本”“盖浇饭”“家长会”等情节,引导我们去窥测小河纤细敏感的内心世界。这种叙事节奏上“一唱一和”式的交替与互渗,既有力地强化了人物性格的层次感,同时又有效地保障了文本结构的整饬性,可谓是一举双得。

在“对称性”叙事结构统摄下,小说在思想情感的表达与传递上也形成了一一对应的“榫卯”关系。例如,在表现兄弟情深时,作者安排了多场“投桃报李”的情感细节。大河不想带小河去游泳馆,却又无法甩掉这个“跟屁虫”,“看着小河眼巴巴望着自己的目光,还是掏出钱给小河买了票”;小河虽然对《汉语大词典》渴求已久,但还是做出了让步和妥协,悄悄在“抓阄儿”环节上做了手脚,默默帮助大河实现了买回力牌球鞋的愿望。大河无意中发现小河为解馋,偷偷下馆子吃盖浇饭,却并没有回家向父母亲揭发、告状;小河在欧阳太家中品尝到美食醪糟时,下意识地想起每次训练都累得大汗淋漓的大河,相比之下,小河认为哥哥更需要补充营养……正是在这些充满相互关爱的生活点滴中,兄弟俩的情谊也越发的深厚;此外,在表现父母、师长、邻里对兄弟俩的关爱上,作者也没有厚此薄彼、重“文”轻“武”,而是自觉站在“情感教育”的立场上,客观呈现出长辈的爱在孩子成长过程起到的“春风化雨”般的重要作用。例如,父母亲在生活上对兄弟俩的照料与呵护,徐老师在学习上对小河的鞭策与教导,叶教练在训练上对大河的鼓励与督促,邻居欧阳太对大河小河的情绪疏导与思想启蒙……故事中的兄弟情、父(母)子情、祖孙情、师生情、邻里情等,既是少年成长记忆中存在于心的温暖的生命色彩,同时也是让少年坚信生活中充满爱和希望的精神源泉。正如作者所言:“一个孩子的成长,并非处处美好,而是充满艰辛与不易。一个孩子不可能不犯错,孩子的错,和长辈的爱,是成长中开出的并蒂莲。”

小说的“对称性”还体现在首尾的遥相呼应。故事开篇,映入读者眼帘的就是一段关于老北京四合院中两棵桑树的细致描写:“这两颗桑树,一棵结白桑葚,一棵结紫桑葚,相互对视,仿佛两个穿着不同颜色裙子的小姑娘,嘟着嘴,彼此不那么服气,都在炫耀自己的颜色好看。”这种儿童视阈下的拟人化描摹,既烘托出兄弟俩童年时光中的天真烂漫,也暗示了两人在性格、禀赋上的天差地别。然而,及至小说的尾声处,当已进古稀之年的兄弟二人一同重返故园时,老院欧阳太家房后的桑树上依旧是果实累累,令他们不约而同想起儿时的往事,一股浓得化不开的怀旧情绪弥漫开来:“冬天里煤火炉上铁壶丝丝冒出的热气,灶台上橘子皮散发的缕缕清香;春天里从廊檐里扑进来的浓郁花香,六棱后窗上摇曳着桑树枝叶葱茏而斑驳的影子,还有写字台上那盏莲花座的台灯、那摞英文书和那张虚光布纹的老照片……”记忆中一切,都那么的熟悉,却又恍如梦境。时间的流逝、世事的变幻、命运的叵测、人生的况味,正是在这两棵桑树的静态衬托下,为读者带来一种“曾经沧海”与“昨日重现”水乳交融般的迷离感与沧桑感。

大河小河成长之路中的精神导师欧阳太在临终前曾指着房后夹道上的桑树说:“古时候,人们用桑梓代指故乡。咱们的祖上,才会在房后特意种上这两棵桑树吧?”历经岁月流转,时代变迁,院子里所有的树木都不在了,唯独那两棵老桑树保留了下来,它们不仅成为兄弟俩童年存在的唯一物证,同时也成为作者重返精神故园的唯一途径。这不禁令人想起柳宗元在《闻黄鹂》中的两句诗:“乡禽何事亦来此,令我生心忆桑梓。闭声回翅归务速,西林紫椹行当熟。”

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇