■吉狄马加

各位女士、先生们,朋友们:

很高兴出席今天的会议,特别是在后疫情时代——姑且允许我用这样一个并不完全准确的说法,我借用这样一个说法主要是因为,疫情肯定不会很快过去。现在我们所看到的病毒的变异以及疫情在一些国家和地区的反复,特别是意想不到的感染人数的大幅度的增加,更使我们相信并接受这样一个事实,那就是病毒将在更长的时间内伴随着我们。这一点似乎已经成了不以我们的意志为转移的基本事实。我以为今天的人类只有更为理性和冷静地看待病毒的产生和传播,而不是带有偏见或抱有敌意地将病毒问题政治化,全人类才可能在最大的范围内缩短战胜病毒的时间。抗击病毒最需要也最重要的是团结,需要人类负起责任,有明确的是非准则,能明辨善恶,不抱任何偏见。

我讲这一段话是想告诉大家,正是在这样一个特殊的背景下,我们举办这样一个会议,其将产生的巨大意义是不言而喻的。为此我要感谢主办方,正是因为你们的责任感和对这个世界的明天仍然充满了信心,我们才能相聚在这里,勇敢地去消除各种人为的障碍和壁垒,将我们心灵中那些美好的想法抑或对人类而言更具有建设性的意见告诉对方。正如大家所知道的那样,今天的人类只有真正构建起一个命运共同体,我们的未来才是大家可以真正期待的。我相信诸位与我的想法并无二致,这也是我们能坐在这里的一个重要的原因。

什么是“文明”? 或者说什么是“文化”? 它们之间究竟是什么样的一种关系? 有人说文明是外在的,文化是内在的,也有人说文明是一个整体,而文化与这个整体保持着平衡的关系,还有人说文明是人类文化发展的特定阶段,是文化演进中的一定时期,是文化中的亚文化。在这里我并不想去阐释我对“文明”和“文化”有什么本质上的区别认知,我提出这个话题是想说明,从更广义的空间来看,文明包含在一个更大的文化范畴之内,而文明作为一个历史概念,它所承载的一切精神和物质的内容,如果没有人类文化的积极创造,也就失去了它存在的前提和根基。从这个意义而言,我们任何时候都不能忘记和忽视各民族文化存在和延续的重要性。生物学已经证明了生物多样性对于保护这个地球的特殊作用,从严苛的观点来看,这并非是耸人听闻,地球一旦失去了真正意义上的生物多样性,也就无异于已经死亡。

而在今天,为了延续人类不同的文明和文化,如何加强不同国家、不同地域、不同民族之间的沟通和对话,同样是我们面临着的一项极为紧迫的任务。把不同文明、不同文化的差异界定为产生冲突的必然缘由,显然是不符合人类历史的发展过程的。任何一种伟大的文明和文化能延续到今天,都有它能与别的文明和文化沟通和兼容的一面。大量的历史事实告诉我们,在漫长的人类历史长河中,不同文明与不同文化的交流和互动事实上从来没有间断过。无论是中华文明、西方文明、伊斯兰文明、印度文明、拉美文明还是非洲文明,其相互之间交流的历史可谓源远流长。在今天,我们更不能以意识形态分歧和冷战思维来处理不同文明和不同文化之间的关系,那无疑是短视的,当然也是愚蠢的。在全球化的今天,弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值,同样是这个世界上大多数追求正义的人们的目标。所谓对抗、封闭以及零和博弈的游戏,都是逆历史的前进方向而动的。这种倒行逆施不符合一国人民的利益,当然更不符合全世界人民的利益。作家和诗人作为人类公平正义的捍卫者,同样作为人类精神价值的守护人,我们必须坚决地反对这些可耻的行径和谎言。

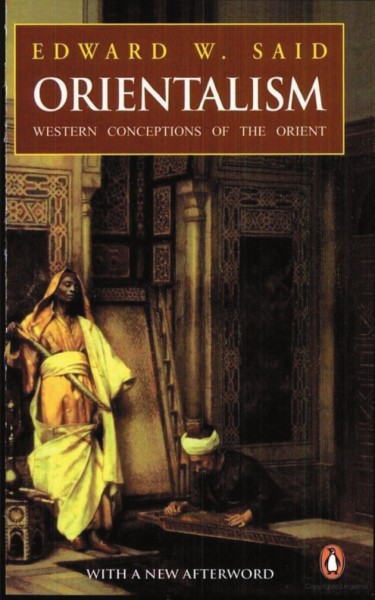

文化没有大小之分,在我们这个地球上,所有的文化都是平等的。每一种文化的传统都根植于其深厚的精神背景之中,其独特的文化基因同样会在不同的环境中被保存下来,它所包括的知识、智慧、哲学、道德、艺术、规则、风俗等,都会被一代又一代人顽强地延续着。对不同文化权利的尊重实际上源于上世纪五六十年代开始的一次影响世界的文化思潮,其代表人物爱德华·萨义德在代表作《东方学》一书中,就对“西方中心论”及其文化优越心态提出了质疑,认为在这种权力关系中,东方的价值意识以及独立的存在都被解构。在赛义德看来,任何一种所谓发达的文化形态对弱小文化的压制和侵蚀,都是对人类多元文化共生发展的一种不恭,更是对正义和道德的亵渎。

因此,为了让人类在更为广阔的精神领域里增加彼此的了解和互信,我们的诗歌以及不同门类的文学作品的翻译才显现出其重要价值。唯有真正走近彼此的心灵世界,人类才可能获得更多精神和情感上的认知,这是不同方式的物质交流所不能做到的。杰出的非洲吉布提法语诗人切赫·瓦塔告诉我,在经济尤其是金融全球化的背景下,技术的东西也还没能全部主宰他们的生活,他们会经常这样问自己:我们和社会、和自然的关系是什么? 在未来我们是否还能从自己的神圣性出发,重新给世界一种新的启发? 他还告诉我,除了经济上的相互交往,更应该将我们之间的关系上升到一种精神和文化的层面,这对他们尤为重要。正是因为有这样在精神和情感上的深度交流,我们一直在策划召开一次由几十个国家共同参加的中非诗人圆桌会议。如果不是因为病毒的肆虐,这个圆桌会议恐怕早已变成了现实。但是我相信,在不久的将来,这个具有划时代意义的中国和非洲诗人的聚会一定会梦想成真。

我不能想象没有了不同语言之间的文学翻译,这个世界会变成什么模样。可以肯定的是,对不同民族间文学经典的翻译,或者说对彼此更大范畴的文化的翻译,极大地促进了古老文明自身的形成,同时也给不同文明间的相互借鉴提供了多种的可能。我不是研究宗教学的,但是我们从《圣经》的《新约》《旧约》与《古兰经》之间总会看到并非仅仅是故事情节之间的某种联系。16世纪,曾经在中国澳门生活过的葡萄牙历史上最伟大的诗人路易斯·瓦斯·德·卡蒙斯就是一位东西方交流史上的划时代人物,他的八千余行的史诗《卢济塔尼亚人之歌》以及大量的歌颂爱情的十四行诗,据说大部分都是在旅居澳门时完成的。不难猜想,不仅仅是想象的东方,更是现实的东方给他带来过心动和灵感。熟悉现代西方诗歌史的人都知道一段翻译史上神奇的历史,那就是如果没有译者埃兹拉·庞德对中国古诗和日本俳句的英语翻译,就不可能让意象派诗歌和后期象征主义诗歌在许多修辞和意境里呈现出东方独有的意象,这不能不说是翻译和交流带来的意想不到的结果。

作为一个生活在当下这个时代的诗人,无可讳言,我就是交流和翻译的最直接的受益人。到目前为止,我已有40余种语言的一百多个版本的翻译诗集,绝大部分的中东欧国家都出版过我的作品,有的国家还出版过多个版本。同样,据我所知,近十几年来也有许多著名的中东欧的现当代诗人的作品被翻译成中文,他们分别是波兰的切斯瓦夫·米沃什、兹比格涅夫·赫贝特、维斯瓦娃·辛波

丝卡、塔杜施·鲁热维奇、亚当·扎加耶夫斯基等人,捷克的维杰斯拉夫·奈兹瓦尔、雅罗斯拉夫·塞弗尔特、霍朗、米洛斯拉夫·赫鲁伯等人,罗马尼亚的卢齐安·布拉加、马林·索雷斯库、尼基塔·斯特内斯库、安娜·布兰迪亚娜、卡西安·玛利亚·斯皮里东等人,匈牙利的阿提拉·尤若夫,斯洛文尼亚的托马斯·萨拉蒙、塞尔维亚的戴珊卡·马克西莫维奇、波帕等人,阿尔巴尼亚的德里特洛·阿果里,这些诗人大都有自己独立的诗歌选本在汉语世界出版,同时也还有大量的中东欧不同国家的诗人的翻译作品散见于中国不同的文学报刊中。在这里我要借此机会向所有的译者表示我最诚挚的敬意,因为有了你们,这个世界才有了更多的桥梁而不是壁垒,有了更多的窗户而不是紧锁的门,有了更多的花园而不是被阻隔的道路——总之,是因为有了你们,人类的心灵才会靠得越来越近。

谢谢诸位!

(本文为作者2021年9月15日在中国—中东欧国家出版联盟“深化出版合作互惠,助力文明交流互鉴”论坛上的发言)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇