20世纪对现代艺术影响深远的艺术家中,美国的爱德华·霍珀(Edward Hopper,1882—1967)和意大利的乔治·莫兰迪(Giorgio Morandi,1890—1964)是备受瞩目的两位。两人的绘画大多表现寂静的情景。在霍珀的画中,无声的景象背后总是隐藏着一种焦灼、不安、神秘的氛围;莫兰迪则通过他酷爱的静物和风景,营造出一个超越现实的静谧安稳世界。霍珀的“不安”与莫兰迪的“安宁”,看似处在两个极端,但背后逻辑却有一些相通之处,不妨细细品味。

同样的寂静与不同的情绪体验

霍珀和莫兰迪的绘画都爱表现寂静的空间,但两人的寂静带给观者的感受却截然不同。

霍珀偏爱高饱和度的色彩,他笔下的阳光犀利、刺眼,通常以整整齐齐的几何形态出现,被建筑物切割成条块状,让人仿佛能感受到画面中灼热的气温。与此同时,在阳光照不到的地方,我们幻想着阴森可怖的景象——这要归功于他笔下那些密布的丛林,他总是毫不顾忌地让它们出现在现代建筑的后面,丝毫不觉得不合时宜。在霍珀的画面中,尽管前景人物沐浴在一片高调的阳光里,背景当中密不透风的丛林却总是显得那样突兀,与前景的叙事形成强烈的反差。在他的丛林中,树木混沌地融合在一起,在那里我们几乎看不到一丝光线,不知道其中掩蔽着多少秘密,而这种神秘与不安反倒更加刺激着我们,忍不住想一探究竟。

霍珀的光不同于其他任何一个画家笔下的光,所达之处带来的并非温暖与能量,而是通过明暗的强烈对比与冲撞,加剧画面的紧张气氛。美国诗人马克·斯特兰德在《寂静的深度:霍珀画谈》一书中说:“霍珀的绘画里,光并不迁就造型;倒应该讲,霍珀绘画是在由光决定的造型上建立起来的。”作为画中的决定性力量,这种光在一片寂静中渲染了不安的气氛,让人有些畏惧,又有些着迷。

尽管同样是表现静态的场景,与霍珀的作品不同,莫兰迪的作品由内而外散发着一种安宁的气息。20世纪画坛流行的风格往往是张扬犀利的,但莫兰迪却独辟蹊径地追求一种反潮流的趋势,与其他艺术家呈现出鲜明对比。在一片柔和的光线中,莫兰迪那些反复出场的瓶瓶罐罐被看似随机地摆放在一起,在高度简化的前景和背景里兀自伫立,仿佛超越了时间,诉说着永恒性。莫兰迪的画没有锋利的线条,空间、物体都是那样地单纯与概括。他的光既不强烈,也不刺眼,不像霍珀那样在明与暗之间划出整齐的分界,而是没有任何侵略性地、温柔地弥漫在物体周围。在这种浸润式的光线里,他隐去了物体丰富的细节,除了显示出其大致外形以外,对质感、重量等物理特征都进行了削弱甚至舍弃。

与霍珀高饱和、侵略性的光相比,莫兰迪的多数静物画都由温柔的低饱和色构成,通过大面积的平涂让物体笼罩在一片昏黄之中。莫兰迪的光显得十分低调,若不停留在作品前仔细观察,很难留意到光的实际存在。但毫无疑问的是,光又在莫兰迪的作品中扮演着极其重要的角色,它可以成为时间的代言人。如1949年的画作《静物》中,前景较小的物体投下的阴影较长,后景较大的物体投下的阴影反而较短,通过这种反常识的光影表现,我们可以推断出前景和后景的物体存在于不同的时空。因此,光在这幅静物画中成为一种统领性的存在,使莫兰迪的绘画具备了哲学的深度。

同样是寂静,霍珀的寂静是不稳定的、动荡的,寂静的表象之下隐藏着不为人知的故事,等待着秘密被揭开;莫兰迪的寂静则是安稳的、永恒的,带着哲思的深度,营造诗性的空间。同样是用光,霍珀的光是侵略的、竞争的,是最高调的存在,所到之处渲染着焦灼与紧张;莫兰迪的光则是温和的、平缓的,以一种抚慰的姿态陪伴观者,消解不安,引领人们走入冥想的境界。

相似的经历与共通的艺术语言霍珀1882年出生于美国纽约州的奈阿克,莫兰迪1890年出生于意大利博洛尼亚。两人年龄仅相差八岁,且都受到当时艺术流派的影响和世界大战的冲击。这样的经历在两人的艺术语言中不约而同地表现了出来。

1906—1910年,当时还是商业插画师的霍珀曾三次去往欧洲。在那里,他为印象派画家马奈和德加的作品所吸引,对他们描绘现代生活的方式表现出浓厚的兴趣。霍珀1913年卖出的第一幅作品《航行》中,可以明显看到印象主义的影响,他对水色和波纹动态的描绘使用的是印象主义笔法。而青年时代的莫兰迪虽然没有出过国,却也通过意大利当地的艺术杂志接触到印象派、后印象派、立体主义、未来主义等欧洲先锋艺术流派。莫兰迪曾在威尼斯和罗马的展览上欣赏过莫奈和塞尚等人的原作,这些作品对其日后的创作产生了深刻影响。我们可以从莫兰迪关于花卉的作品中看到印象派画家雷诺阿的启发,他的一些风景作品则与塞尚笔下的圣维克多山有不少相似之处。

两位艺术家生长于现代艺术百花齐放的时代,但都未在众多的“主义”中迷失方向,而是坚持自己的艺术风格,这也是他们取得成功的重要原因。尽管20世纪五六十年代美国艺坛受到抽象表现主义、波普艺术、极简主义等风格的冲击,霍珀仍然坚持自己的画法。除了影剧院之外,他很少去往其他的消遣场所,保持着相对纯粹的生活方式和创作习惯。同样,当时的欧洲,许多青年前往艺术之都巴黎寻求灵感,莫兰迪却不为所动,坚持在故乡的画室里对白色球颈瓶、白色长颈瓜棱瓶等同样的几个物件进行排列组合,几十年如一日地探索自己的艺术道路。除了博洛尼亚和格里扎纳这两处最常居住的地方,莫兰迪几乎不到外地采风,直到1956年66岁时,才第一次出访巴黎和瑞士,此时距离画家逝世仅八年。

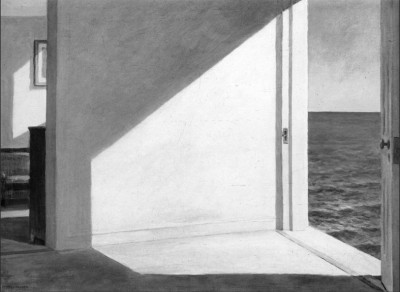

20世纪上半叶,世界大战爆发,残酷的战争对当时艺术家的创作乃至生存都提出了直接的考验。虽然身处不同国度,但战争的影响在两位画家的艺术语言中均有体现,尽管表达方式不尽相同。霍珀用他那些窥视的视角、不合常理的人物和阴郁的风景直接揭示了人们内心的焦虑与冲突,揭示了不知何去何从的困惑;莫兰迪则更愿意以一种隐士的方式,选择避世的姿态回到静物和风景的世界,在绘画中寻求永恒的安宁。霍珀作于1951年的《海边的房间》看上去似乎只是一间平淡的房屋,但画家却在笔记本上这样描述:“跳下去的地方”。这个打开门即是海水的不合常理的房间让人产生一种危机感,很难不联想到彼时动荡不安的社会心理。正如霍珀所言:“一个国家的艺术,能最大程度反映人民的性格,就是最出色的。”“每一种艺术中,大部分都是潜意识的表达,而有意识的才智却没有那么重要。”霍珀和莫兰迪看上去好像属于两种极端的绘画风格,本质上却是殊途同归的——他们都用艺术回应了那个时代不可回避的议题,即面对战争的创伤,人们应该如何生活。这种心理长时间地反映在两位艺术家的画作中。莫兰迪曾在帕尔马服役后因严重疾病退伍,并选择在格里扎纳远离战火,专注于风景画。他说:“我唯一的追求,就是享受我创作所需的平和与宁静。”

现实生活的缩影与虚像空间

霍珀和莫兰迪的绘画在今日艺术市场上热度很高。霍珀的《夜游者》于2019年在上海博物馆《走向现代主义:美国艺术八十载(1865—1945)》展览中展出;2020年,《乔治·莫兰迪:桌子上的风景》展览在北京举办。这些作品受到观众的热烈欢迎,参观者络绎不绝,莫兰迪在北京的展览甚至需要延长展期。

为什么霍珀和莫兰迪的绘画在今天仍然如此受到世人欢迎? 从法国艺术史家丹纳的《艺术哲学》一书中,我们似乎可以一窥究竟:

无论什么时代,理想的作品必然是现实生活的缩影。

中世纪的人沉湎于痛苦之中,专心一意地膜拜神灵。因此绘画和雕塑中的人物都是丑的,为了向往来世而苦闷,并且已经把生命许给天国了。

文艺复兴时期,人的处境普遍有所改善,人的精神得到解放。殉道的圣徒好像是从古代的练身场里出来的,圣母足以挑引俗世的爱情。

到了今日,塞得满满的头脑,种类繁多而互相矛盾的主义,过度的脑力劳动,不自然的生活方式,把潜伏的忧郁,渺茫的欲望,无穷的贪心,尽量发展。这必然要求艺术有意想不到的强烈的刺激,要求一种故意做作的过火的风格。

古希腊的雕塑家、中世纪的宗教画家、文艺复兴的大师们可能不会想到,绘画到了现代会以这样的面目出现。霍珀的绘画恰当地回应了现代人脑海里复杂的欲望和无处不在的焦虑、蠢蠢欲动和暗流汹涌。那些暗藏玄机的光、吞噬一切的丛林,那些不知道在想些什么、干些什么的人们,就像心思幽深的现代人一样,总要隐藏一点什么,靠猜测与推断才能继续生活。莫兰迪的绘画也是一样,它们为焦虑不安的现代人提供了一个可供休憩的诗性空间,将人们现代生活的复杂性消解在一个个无声的瓶瓶罐罐里。在这些寂静的空间中,人们的精神得到抚慰,身体感到松弛,无怪乎莫兰迪能够成为当下的商业宠儿,让人趋之若鹜。

理想的作品是现实生活的缩影。今天的我们已经很难享受古希腊爱琴海边通透的阳光和健美的身躯,难以享受中世纪殉道者从苦修中淬炼的平静,也难以享受文艺复兴大师们对形体、诗歌和盛宴孜孜不倦的追求。现代人的心思写在每一幅霍珀和莫兰迪的绘画里,写在两位画家寂静的语言中。马克·斯特兰德说:“霍珀的绘画超越了现实的表象,将观者抛置于一个由情绪和感觉所主导的虚像空间。”在这样的空间里,人们找到了心灵的共振,也找到了暂时逃离现实的栖息之所。

然而,一个有趣的现象是,尽管艺术评论家为霍珀和莫兰迪的绘画附加了各种各样的解读和意义,两位艺术家本人却并不一定这样认为。霍珀说:“《夜游者》只是我想起夜晚街道的一种方式,我并不特别将之视为孤独。我将画面简化,并将饭馆扩大,也许不知不觉就画出了城市的孤独。”莫兰迪则说:“事物存在着,但是它没有自身的内在意义,也没有我们为它附加的意义。我们知道的只是杯子是杯子,树是树。”

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制