一

上世纪七十年代初,我大学毕业不久,读书成了难事。遭逢特殊时期,禁锢森严,图书馆已封闭多年,书店各个柜台唯有政治书籍。不久,有个“精神”传达下来:要求读马列书,还列出具体书目,包括《共产党宣言》《反杜林论》《费尔巴哈与德国古典哲学终结》等六部经典。指点的范围虽有限,但毕竟为阅读发放了些许通行证。六本书有的以前读过,有的此际开始阅读。

读《列宁选集》,内中论及唯物史观,作者引述马克思《资本论》中的观点后,进而阐述了对社会意识与经济关系的看法。我感到这段论述有些费解。

《选集》中这段文字出自列宁的《什么是“人民之友”以及他们如何攻击社会民主党人?》一书。为摆脱疑难,我想要看看这段论述的语境,遂找来《列宁全集》第一卷阅读。

我阅读的《选集》是1972年出版的。《全集》第一卷是1955年出版的,当时只有这一版。

第一卷的有些文字更费解,反复比较,先前疑难没解决,又增加了新的困惑。我发现《选集》与《全集》第一卷相同段落的表述有些差异。再三对比、思考,仍然不得其解。当时我在一家央企工作。周边没人同我一起阅读,更缺少共同探讨的朋友。

我有钻牛角尖的傻病。此时傻病发作,一连好多天,忘不掉,丢不开,连释怀的路径都没有。凝神苦想之际,偶然看到《全集》扉页上“中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局”几个字。我想,如请教大学哲学系的老师,他们会就中文版《全集》或《选集》的文本进行解释,但两个文本为什么有差异,怎样理解两个文本的差异,不是研究中文文本的老师所能回答的。我觉得经典的翻译者才深知个中原因,只有他们能给我更明确更令我信服的指点。

向中央编译局的老师请教?对于一个青年来说太过遥远,也有些唐突。我的困惑可能被看做十分幼稚的傻话,或许他们不屑于回答。但是,暴露傻病也没什么。如蒙编译局的老师不弃,为幼稚、犯傻的我解疑释惑,岂不是难得的教益? 我再次审慎地比照两个文本,梳理自己的困惑,写成求教信,寄呈编译局。

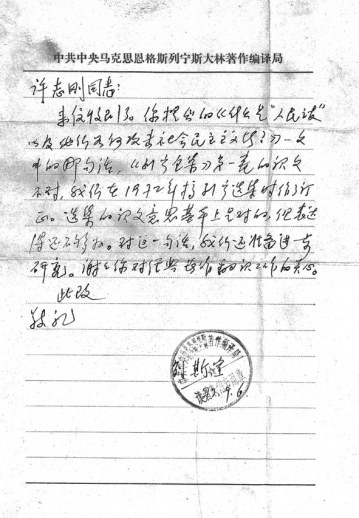

不久,编译局竟然来信了! 编译局专用的信封、信笺,落款署“列斯室”,当为列宁、斯大林著作编译室的简称,落款处加盖公章。这意味着信中所述并非个人观点,而是“列斯室”乃至编译局的意见。

复信写道:“你提出的《什么是“人民之友”以及他们如何攻击社会民主主义者?》一文中的那句话,《列宁全集》第一卷的译文不对,我们在1972年搞《列宁选集》时作了订正。《选集》的译文意思基本上是对的,但表达得还不够好。对这一句话,我们还准备进一步研究。”

复信还说:“谢谢你对经典著作翻译工作的关心。”对我的犯傻还有一点肯定。(图一)

编译局老师的来信解答了我的困惑。两个文本的差异反映了我国马克思主义经典著作编译和研究水平的提高。他们对经典著作原文的忠实,学风的严谨,令我钦佩。他们帮助青年人释疑解惑的热心与诚意,令我感动。

来信不长,至今也不知出自哪位老师手笔。我只知道,它来自经典著作编译局,来自专门翻译经典著作的老师和他的同事。我感谢他们。我珍视这封来信,珍藏它,受益终生。

二

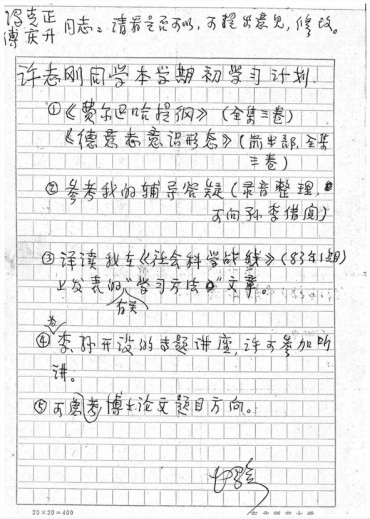

1983年春,我入杨公骥先生之门读博。第一年集中阅读理论著作和专业文献。恰在此时,先生心疾复发,赴京诊治。病榻间,先生惦记三个弟子。为炳海师兄、绿怡师姐安排学习计划甚详。对我这入师门一年的弟子则赐予一短札,指示近期读书重点:阅读马恩经典篇目:《费尔巴哈提纲》《德意志意识形态》,标示两文所在《全集》卷次。短札字迹颤抖,可以想见先生抱病勉力书写的艰难,也深深感受到先生对弟子的爱心。(图二)

入师门之初,我向先生汇报自己以往的学习情况,谈到自己对先生著作的阅读和初步领会。先生给予一些勉励,又送给我一篇油印文稿《在中国古代文学专业研究生培养工作中的一些心得》。这是先生在全国古代文学研究生工作会议的发言稿,会议由教育部主办,1982年5月南京大学承办。此文翌年刊发于《社会科学战线》第一期,改题为《与青年同志谈如何研究中国古代文学》,即先生手札中说的“学习方法”一文。

在这篇文章中,先生要求我们要有广博的基础理论、基础知识,又要在专业理论、专业知识领域求“精”,先生更突出谈到要认真学习马克思主义理论,要提高精神生产能力,强调理论思维的重要性。

先生一贯主张:学识,学识,学贵识,贵在由学到的东西(如古代作家作品)得出认识(见识)来,如博学而无真知灼见,就会变成“活书橱”“两足书架子”。

先生转述鹤见祐辅《徒然的笃学》一书中的实例:英国历史学家亚克敦“惊人的博学”,受到“欧洲学者的敬佩”,他一生六十年间阅读了七万多卷书,每一卷都有他的校勘、注释和解说,但从中“竟不能寻出一个创见来”,更“没有留下什么著作”,他“虽以读书为毕生的事业,而终于没有悟出真义”,他的一生是“可悯的生涯”,“是一个悲剧”。

先生说:这悲剧的发生,是由于只能博览群书,而没有或缺乏概括、推理、判断的思维能力。这是由于哲学水平低、精神生产能力弱而造成的必然结果。同样读万卷书,有的将之作为精神生产的原料,倚靠自己的精神生产力(即认识能力)从事再生产,结果生产出新的精神财富。有的将之作为谋生的商品,倚靠死记硬背囤积起来,结果,“死人统治活人”,成为精神上的负担。这结果的不同,就在于哲学的认识能力之有无。(见扬若木选编《杨公骥文集》,东北师范大学出版社1998年版,第9-10页)

先生对学习经典的文本也有严格要求,“学习马克思主义理论时,不可只读选本或摘要,不可只找‘验方’或‘成案’,必须读原作”(同上,第697页)。

先生抱病为我书写的手札,所指示的就是阅读《马克思恩格斯全集》文本,要求我从中学习立场、观点、方法,提高精神生产能力。

我依照先生的要求,从校图书馆借来《马克思恩格斯全集》第三卷,认真阅读。先生要我们阅读的还有其他几卷,也陆续借来。借书期限为两周。马恩的书要认真阅读,做笔记,两周时间往往不够用,还要续借。

当时想,自己要有这部全集多好!

三

当时我在读研,工资较低,妻儿又远在异地,不免囊中羞涩。这些大部头的经典著作如按原价购买,非一时能实现的。

恰好此时,长春新华书店到东北师大研究生宿舍楼前处理库存图书,其中《马恩选集》《列宁选集》较多。我发现书店倾销的书中有几卷“马恩全集”,特价处理,仅几毛钱一本。我喜出望外,选出几卷全集本。又询问工作人员是否还有其他卷次,希望他们下次多带“全集”来。果然,书店再来时,“全集”明显增多。我又选了几卷。几次选购,初具规模,更决心购置全集。我排列已购得的卷次,列出已购、未购表,拾遗补缺,从几卷到十几卷,我书架上马恩全集渐次增多。

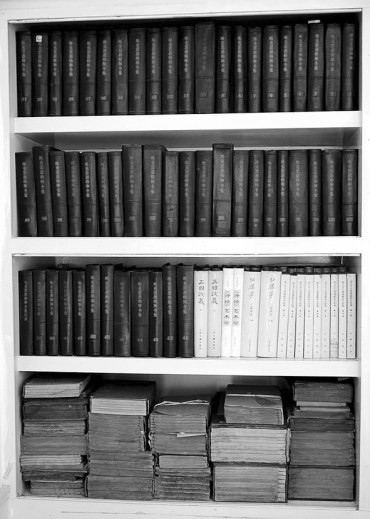

1986年,我论文答辩顺利通过,获得博士学位。离校时的另一收获便是书架上的马恩全集已初具规模。后来,到各地开会、出差,我总是随身带着“马恩全集”缺书单,请各地书店工作人员襄助,补充购买。几年下来,终于配齐全集五十卷,实现了多年的心愿。此后,再不用到图书馆借阅,更不会因赶时间而匆忙浏览,影响对某些论述的深入阅读。

《马克思恩格斯全集》是我全部藏书中规模最大,也是最重要的一部经典著作。(图三)

我深知,拥有这部经典虽花费一些功夫,还是容易做到的。真正深入学习,在工作中掌握并运用马克思主义的理论与方法,还有漫长的路要走。但是,只要努力前行,就会接近这一目标。

中共中央编译局的来信指点,导师杨公骥教授的谆谆告诫,都在为我毕生的理论追求指示方向。我将铭记终生,受益终生。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制