我不觉得爷爷有多么伟大,但我确实觉得爷爷高尚而谦和。当有人吹捧爷爷时,爷爷要么是静静地坐着,似听非听,脑子早跑去想他的文章;要么谦逊地微笑,摆手不断,说人家“过奖、过奖了”。我每每想到爷爷,往往是他那质朴的笑容和他趴在书桌前爬格子的样子。我和爷爷奶奶一起生活的那几年,是爷爷经历“文革”动荡的几年。在那个年代,我的记忆中爷爷很少露出笑容,然而,一旦看到我们(我和哥哥)淘气的时候,爷爷的笑容却是那么地由衷,那笑容就此植根在我的心底。

那时我还很小,对时事当然是无所知,无所感,懵懵懂懂地跟着三位老人和哥哥挨日子。怎么说是挨日子呢?因为,小小年纪,突然被告知幼儿园关门了,要搬到乡下去了,身边没有了父母,没有了熟悉的小伙伴,没有了可敬的老师,而北大的生活起初是不安宁的。爷爷被关牛棚;奶奶由于不懂得发生了什么事情,天天担惊受怕,心脏病常常发作。又是老祖承担起了照顾我和哥哥的任务。我经常跟在老祖的身后,采草药,挖野菜,甚至去给人家看病以赚取一些零用钱来帮助全家度日。那个时候,住在北大十三公寓的人大多是有问题的,像爷爷那样的反动学术权威之类。他们的年纪和爷爷奶奶相仿,许多与我们同龄的孩子也是同我们一样,被寄养在祖父母家中。虽然我们是一群“问题”家庭的“问题”孩子,但我们也有自己的娱乐方式,有自己的一片快乐天地。一到冬天,公寓前面的湖水结冰,我们就会和那些孩子们一起滑冰车玩。游戏规则有些像冰球,唯一不同的是,我们没有冰鞋,而是跪或坐在自制的冰车上相互追逐嬉戏,把一块石头打进对方的“球门”。有时候,爷爷会站在阳台上看我们这群顽皮的孩子在冰上玩耍,脸上露出欣赏的微笑。

爷爷从牛棚里放出来后,仍是天天外出“上班”。每次他回到家里都是一脸的疲惫,我总是不知好歹地跑上去喊着“爷爷,爷爷”,张开两只小胳膊要爷爷抱。有时,爷爷会弯下腰把我抱起来,走到他的书桌前才把我放下,我就知道,今天爷爷的心情不错;有时候,爷爷只是摸摸我的头发,轻轻地说一声“哦,小清”,就径自走进房间,在书桌旁坐下。碰到这种时候,我就乖乖地跑去找老祖和奶奶。

说起爷爷,有很多回忆在我的脑子里转。而每一个回忆都会使微笑爬上我的面颊。在这里,我就捡几个有趣的事情来唠叨唠叨吧。

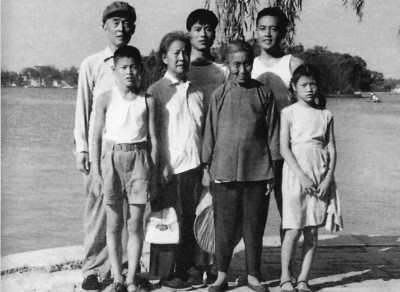

爷爷很喜欢出游。一有机会爷爷就会带我们到樱桃沟、香山、颐和园、故宫、动物园等地方游玩。我记得有几次我们从北大步行到颐和园。当时北大西校门外还都是一片农田,我们说说笑笑地走在田埂上,感到世界之大,人类之渺小。在颐和园,爷爷总是慢慢地走在长廊里,听老祖对着长廊上的彩绘讲故事。还有一次,我们去动物园,那是个冬天,我戴着妈妈织的毛线帽子,两条长长的带子从帽子上坠下来,在肩膀前后飘来荡去。我们走到关猴子的大笼子旁边,一时,我背对着猴子笼,有只淘气的小猴子从我的身后抓住帽子上的一条带子使劲往笼子里拽,爷爷看到我在和猴子争夺帽子,就赶上来帮忙。帽子是夺回来了,但被猴子给扯坏了。爷爷笑着说,以后看猴子还是要正面看比较安全。

我最喜欢去的地方还是北京植物园的樱桃沟。当樱花盛开之际,遍地飘散着花香,淙淙泉水从山上缓缓流下。我们踏在乱石上沿着溪流往上走,体验着大自然给予的天然景色,呼吸着略带甜味的空气,享受着一家人拥有彼此、在一起游玩的乐趣。我看得出来,爷爷对樱桃沟也是十分钟爱的。在这山清水秀的世外桃源,没有了阶级斗争,没有了城市的喧嚣,没有了世俗的纷争,爷爷显得非常地适意,非常地轻松,非常地满足。他谈笑风生,常常讲些典故给我们听。当然,在回家的路上,我们会绕到曹雪芹故居一览。我总是很难把那一排破旧的房子与那个伟大的作家联系起来。

即使是在“文革”期间,爷爷也没有忘记自己的家乡。他考虑到家乡的孩子们上学也需要书籍,农民们种田需要新知识,于是乎,每年春节前后,就会带着我们去王府井新华书店买书。爷爷买了许多有关科学种田、养猪等内容的书籍,也买了许多儿童读物。每次爷爷都是看我挑什么书,就照样再买一套给家乡的孩子们。有一年,我们照样来到新华书店,爷爷先到科技书柜那里找书,留下我和哥哥在儿童书柜这边挑自己想要的书。我看着看着就跑到青少年书柜那边去了。爷爷回来找不到我,在儿童书柜那里左看右看,才发现我正在隔壁的书柜专注地看着里面的书。爷爷走过来说:“哟,小清可以看小说啦!”于是就照我指点的几本小说买了几套。之后,我们把需要寄走的书用绳子捆起来,拿到西单的邮电大楼去邮寄。后来,我们和爷爷回老家,发现地上有很多书的散页,村干部急忙解释,许多村民大字认不得几个,根本看不懂书上写的些什么,就拿那些书当废纸用了。爷爷便叹息自己不了解家乡百姓的疾苦与需求,乡亲们还没有吃饱肚子,怎么会有心情、有余钱去搞什么科学种田?

说到回老家,还有一次是应该提一下的。1973年,爷爷成了一个“闲人”。“文革”还没有结束,但对他的批斗已经是尾声了。学校既没有给他分配什么正经工作,也不再有事没事就拉他出去批斗。爷爷决定回老家看看。我们一行六个人坐火车在济南下车,再坐汽车到临清。汽车非常破旧,我第一次乘坐那样的汽车,感觉还蛮特别的。汽车开到一个四处是黄土的空场上就不再往前走了。听说那离爷爷的出生地官庄还有一段距离,村里派来一辆驴车,大人把行李搬上车,把奶奶和爷爷扶上车,把我和哥哥抱上车,就咣当咣当地往前挪去。这驴车坐着真不舒服,因为路非常不平整,颠得人骨头架都要散了一样。走了一段路,爷爷要求下车步行。又过了一会儿,我也实在经不起驴车的颠簸,也蹦下车来在旁边跟着小跑。快到村口时,我们远远地望到黄乎乎的一片。许多成人打着赤膊,小孩子们更有浑身上下一丝不挂,黑黄的皮肤被太阳照着显出暗黄的颜色。他们的头发也被黄土遮盖成棕黄色。爷爷撇下我们,焦急并亲切地忙着上前打招呼,与他久别重逢的亲戚邻居热情地嘘寒问暖。

我们在官庄住了多久,我不记得了,大概至少有一个星期。村干部带我们参观了许多我看不懂、也听不明白的地方。有一天我们来到村里唯一的一所小学校。一排看似快要倒塌的破平房,只有几间教室,教室前面是一个光秃秃的空场。我们走到一间教室门口,看到在里面上课的孩子们和一位女教师。孩子们年龄悬殊,在老师的带领下,操着山东腔的普通话念了一段课文给我们听。

我记忆最深刻的一件事是和爷爷一起去给曾祖父母扫墓。那个时候,曾祖父母的墓地还是非常荒凉,四周的杂草长得老高,似乎要把人给淹没了。乡亲们非常好客,在那个艰难困苦的时日里,他们拿出最好的东西款待我们。又有一次,爷爷心血来潮,想去村里的水井担水,大家嘻嘻哈哈、叽叽呱呱地跟着爷爷往水井走去。到了水井处,村民们开始示范如何从井里打水上来。我试了好几次都不成功。无奈,只好让位给其他人完成这项任务。等大家把两只水桶都打满水,爷爷就弯腰慢慢挑起水桶,晃晃悠悠地往回走。

离别了官庄,我们到了济南,这个爷爷从六岁开始生活的城市。老祖已经在那里等待我们。在济南我们待的时间要长一些,依旧是亲戚朋友和旧相识们天天挤满了在佛山街的小四合院。当然,我所能记得的只是爷爷带我们去大明湖、趵突泉等地游玩。一天,我们来到黄河岸边,因为太爷爷曾经在黄河河务局工作,爷爷对黄河治理情况似乎有着一种特殊的情感。我们站在高高的黄河堤坝上,爷爷和四舅爷爷讨论着过去,讨论着黄河,而我则望着黄河上几只渡船,在那黄黄的泥河上来回地将人、牲口,以及汽车、卡车载到河的对岸。从黄河堤岸下来,我们经过一个农贸市场,就进去逛逛。正在我们要离开时,一个小姑娘挑着一担水朝我们急急地走来。我看桶里的水非常浑浊,问她这样的水怎么能用? 小姑娘回答说,水挑回家需要沉淀以后才能用。又问,泥沙沉淀后会有多少水剩下? 答,泥沙沉淀后只能有一半的水能用。她说她每天要到黄河边来挑好几趟水才够一家人一天用的。小姑娘离开后,爷爷指着她的背影对我说,她不比你大多少啊!

有一年冬季,北京非常冷,下了很厚很厚的雪。一天早晨,我们一睁开眼睛,十三公寓四周都被皑皑的白雪覆盖住了。隔壁的奶奶们来告诉老祖,雪太大,恐怕今天孩子们不好去上学了。我和老祖来到公寓的门口,吓,那雪真厚,成人踏上去要没过膝盖。老祖满面愁容,不知所以,只好先回到家来。一会儿,隔壁的叔叔爷爷们又来敲门,说他们要召集几个男劳力去踩雪,爷爷马上放下碗筷,跟那些叔叔爷爷们一起出去了。等我们吃好早饭下楼,看到雪地上一排排黑洞洞的脚印,从楼门口一直延伸下去。远远的,还看到爷爷和其他人在一步一个脚印地往前跨。我们几个小不点儿的孩子们,踩着大人们踏出来的雪洞,兴奋地往学校走去。

十三公寓东面的小山前曾经有个砖头搭的乒乓球台,小孩们经常在那里打球,我和哥哥也常在那里一比高低。偶尔,爷爷也会来凑热闹,和我们打乒乓球。他的技术如何,我不记得了,因为有不少大人在和我们小孩子起哄,非常热闹。

不久,父母的单位开始搬回北京,他们也陆续从干校回来,而我也回到父母身边。因为和爷爷奶奶住习惯了,所以每到周六,一下课,我就往北大跑。“文革”结束后,学校把从爷爷家里抄走的书籍等东西都还回来。我爱看书,也是从小在爷爷的熏陶下养成的习惯。在我们还住在十三公寓一单元的时候,一楼有一个储藏室,爷爷的许多书就堆放在那里面。我喜欢那间黑洞洞的储藏室。它三面是书,地上也堆着一摞摞的书。有时候爷爷从里面翻出几本儿童读物,而且是彩色的,纸的质地非常好,色彩鲜艳,就拿来给我看。再小一点的时候,我还没有上学,喜欢跪在爷爷的藤椅上,拿着他的放大镜,煞有介事地在爷爷写了一堆字的稿纸上照来照去。爷爷回到家,我就坐在书桌下面拿着看不懂的书在那里翻着玩儿。爷爷的书桌上、地上,到处都是书、稿纸,而书桌下面又总是有不少的点心之类。我们平常是吃不到的,因为那是老祖、奶奶特意留给爷爷的,为了他工作累了、饿了的时候可以填填肚子。那个年月,家里很穷,老祖、奶奶都是省出最好的东西给爷爷用。老祖说,因为爷爷是我们家的顶梁柱。有时候爷爷发现我坐在那里很久,不吵也不闹,就从桌子底下摸出一些小点心奖励我。

有一次,我在爷爷的书堆里找到一本《安徒生童话》,厚厚的一本,虽然封面看着有些年代了,但里面完整无损。我爱不释手,连续好几个周末在爷爷家里看。书看到一半的时候,我实在不能忍受与它再次分离的苦痛,跑去找爷爷借书。爷爷从他那张大书桌旁慢慢地站起来,摘下老花镜,缓缓地转向我,轻轻地说,还是在这里看吧。我央求再三也没有得到肯定的答复。我的倔脾气上来了,放下书,和老祖说我要回去了。老祖不明就里,追在我屁股后面喊:“不吃饭啦?”我堵着气回到家,有两个星期没有再去爷爷那里。一个周末,我正在家里郁闷,哥哥突然闯进来。他风尘仆仆,满脸得意,我却没有睬他。他跑到我的书桌旁对我说:“怎么不高兴? 看我给你带什么来了?”说着,就从背后递给我一本书。我无精打采地接过来,一看,差点儿从椅子上蹦起来。原来它就是那本我梦寐以求的《安徒生童话》。哥哥接着说:“里面还有一张字条,爷爷写的。”我小心翼翼地打开书,拿出那张小纸条,看到爷爷那熟悉的蝇头小楷,上面大致这样写道:小清,我让小泓把这本书带给你。希望你爱护书能像爱护你的眼睛一样。我反复地读着字条,上面的每一个字都是那么亲切,那么温馨。我兴奋得顾不上看书,拉上哥哥就往爷爷家跑。到爷爷家后,我径直跑到爷爷的房间,喊了声“爷爷”。爷爷照样慢慢地站起来,摘下他的老花镜,缓缓地转向我,说:“噢,是小清来啦。”我们心照不宣,爷爷笑眯眯地拉起我的手一起到大房间去向老祖和奶奶报到。

爷爷爱猫、爱动物是大家都知道的。我家的第一只猫“虎子”是在我开始读小学一年级时一个邻居送来的,说是一个朋友家里的猫生了好多小猫,她帮忙给小猫咪们找人家。当时爷爷不同意,老祖也觉得麻烦,况且,那个时候我们还是和田德望爷爷夫妇共住一个单元,地方小,人口多,经济上也不宽裕。而田奶奶家里已经有一只小猫,非常聪明。田奶奶有时候招呼我到她“家”里玩,让她的小猫表演开灯关灯给我看。我和哥哥看到有人送来一只小猫都一蹦三尺高地要求留下。老祖犹豫,奶奶不说话,在我和哥哥的软磨硬泡下,爷爷终于点头答应了。虎子来的时候还不会自己吃东西,老祖就给虎子一勺一勺地喂米汤,如果有哪个邻居家里弄到一点牛奶,老祖就去“借”了来喂给虎子。当然,我和哥哥的任务就是陪虎子玩儿。奶奶用旧毛线绳卷成一个小球,我和哥哥轮流拉着那个毛线球满屋子跑,小虎子一蹦一跳地跟在后面乱抓。爷爷工作累了,就来到大房间的餐桌旁坐着,笑眯眯地看我们逗小虎子扑毛线球。后来又过了一年还是几年,有人又送猫咪来。这是一只纯种波斯猫,我们取名“咪咪”。咪咪来的时候也是刚刚出生几个星期,不会自己吃东西,走起路来摇摇晃晃,非常可爱。这次爷爷没有犹豫就把小咪咪留下了。虎子有了小咪咪,把它当成自己的孩子,叼来叼去地到处藏。老祖要喂小咪咪的时候却找不到猫咪的影子,就逼着虎子交代把咪咪藏哪里了。每当这个时候,在一旁的爷爷可笑得合不拢嘴了,说虎子是自作多情。后来我们搬到十三公寓二单元的房子里,地方大了,虎子和咪咪也长大了,它们都特别喜欢到爷爷房间的窗台上趴着晒太阳。到了晚上,两只猫咪都跑到爷爷的床上睡觉,有时候爷爷“抱怨”说脚被猫咪压麻了,我们就笑他,为什么不翻个身、伸伸腿活动活动呢? 爷爷笑答,怕把猫吵醒。

说实在的,回忆爷爷,对我来说是一件非常平常,也是一件非常惬意的事。因为我并不需要在某个特定的日子来回忆他,或在某个特定的日子来纪念他。有时候感觉累了,感觉彷徨了,感觉有些失落,乃至感觉开心愉快的时候,我都会想起爷爷。闲暇的时候,我会找出爷爷的散文或日记来读一读。爷爷的散文,似乎是为我们而写的,似乎他是在和我谈话,在和我聊天,就像我小时候那样。愿爷爷的精神永存!

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制