■朱慕南

从置身于布满壁画的教堂感受教义的规训,到徜徉于博物馆浏览世界各地的艺术精华,再到利用显示屏上的高清图像细节化地研究艺术作品,数百年来,与艺术品一同发展变化的,还有人们对艺术品的观看方式。观者的观看行为并不是乌合之众的被动接纳,而是与创作行为相互作用,共同塑造出艺术的面貌。“欣赏”这个看上去再平凡不过的举动,若是放到数百年跨度的艺术史中去观察,竟也颇有一番趣味。

西方宗教世界在漫长的岁月里一直利用绘画来教化信徒的思想,绘画承载的这一功能远远超过了审美的功能。据伊芙琳·韦尔奇《文艺复兴时期的意大利艺术》记载,在佛罗伦萨圣玛利亚·诺维拉教堂,安德烈亚·迪·博纳尤蒂绘制的湿壁画充满了整面墙和天花板,走入其中的信徒直接面对着细节化的耶稣受难像,由此感受到心灵的震撼和洗礼。同样,在圣马可礼拜堂,弗拉·安杰利科在修道士们必经的楼梯上也安排了一个合适的位置,让他们在最后一个台阶处的湿壁画《圣母领报》前跪拜,带着对圣母玛利亚的敬意,回去祈祷、学习和沉思。在中国,类似的情况也在发生,如巫鸿《美术史十议》一书中所说,虽然今天的研究者可以足不出户地观看敦煌石窟的360度全方位展示,但这远非中古时代的僧侣或朝圣者的观看方式。“那些僧侣和朝圣者在黑黝黝的洞室中面对缥缈恍惚的宗教偶像,幻想美好来世的情景”,对于今天习惯在博物馆和显示屏上欣赏艺术作品的人们来说,已经十分遥远而陌生了。

瓦尔特·本雅明在《机械复制时代的艺术》中概括了艺术品的两种观看方式:“其一偏重于作品的崇拜价值,其二强调作品的展陈价值。”几个世纪前的僧侣们在宗教场所体验到的艺术感染力,显然属于前者。然而,随着时间的推移,机械复制技术取得了极大的发展。人们的观看方式发生了革命性的变化,排他性的“崇拜”式观看也逐渐被大众化的“展陈”式观看所取代。文艺复兴以来,油画、版画逐渐替代了不可移动的湿壁画成为艺术媒介的新宠,艺术品的流通变得格外便利,这一切都促使艺术品脱离单纯的宗教环境,欣赏的门槛也随之大大降低。丢勒就是一位版画方面的人才,他自行创作、印刷的小册子让宗教的传播变得如此轻巧,信徒在家中足不出户就可以接触到这些轻便的印刷品,教堂也就不再是他们理解救世主的唯一去处了。

于是,用本雅明的话说,早先在宗教仪式中散发出来的作品“灵韵”渐渐消散。特别是文艺复兴以来,自然主义日益受到艺术家的重视,风景不再只是宗教或历史画的背景,而成为一个独立的画种。这更是标志性地表明了艺术不再像从前那样全然为宗教服务,它也可以成为艺术家个人意志的表达。无独有偶,肖像画在文艺复兴时期的繁荣兴盛也说明了这一点,博取订购人的青睐成为不少艺术家的追求,提香等艺术大师高超的肖像画技至今仍为人称道。由此,艺术品可以出现在达官显贵的家中,出现在任何它想要出现的地方。它不必背负教化信众的重担,其自身价值也迎来了前所未有的解放。

随着时间的推移,现代意义的博物馆产生了。1793年8月10日,卢浮宫对外开放,成为第一座现代公共博物馆,象征着艺术平等地向不同的社会阶层开放。人们慢慢习惯了在博物馆欣赏集中陈列的艺术作品,置身于宗教场所沉思默想的观看和专属于上流阶级私人订制的观看也不再是艺术欣赏的全部。“策展人”虽然是属于现代博物馆的概念,但与数百年前为教堂安排湿壁画的匠人相似的是,他们也要通过改变艺术品的陈列方式来影响观者的精神体验。尤其是近年来,以古根海姆博物馆(Guggenheim)和纽约现代艺术博物馆(MoMA)等为代表的现代博物馆建筑,告别了传统的“殿堂式”陈列方法,给了策展人更大的发挥空间。MoMA曾将马蒂斯的《舞蹈(I)》展示在楼梯拐角处,而不是通常意义上的展厅视觉中心。表面上看,这种陈列方式与作品的重要价值极不相称,但这样的安排其实是还原了作品订购人——俄罗斯商人谢尔盖·史楚金的本意,他原本正是打算用这幅作品装饰其住所楼梯旁的墙面空间。由此说来,博物馆的这一安排还原了艺术家创作的时空,拉近了观众与艺术家的心理距离。

同样一幅作品,放置在不同的位置,给予不同的灯光,甚至因展厅空调温度的细微差别,都能被赋予不同的意味。卢浮宫用一连串宽阔的台阶烘托了《萨莫色雷斯岛的胜利女神》的雄伟,渲染着它那高高在上不可逾越的气势,也用严密的保护罩和数米之遥的警戒线把《蒙娜丽莎》变成了一个只可远观和脑补的偶像,在攒动的人头和保护罩的反光中,人们甚至不敢确定那小小画框里的画到底是不是真品。各种颜色的人头、高举的相机和手机,以及远远蜷缩在一角睥睨众人的蒙娜丽莎,又构成了一个新的艺术现场,贵妇的宁静致远消解在现代人焦灼拥挤的目光里,形成了作品不一样的内涵。

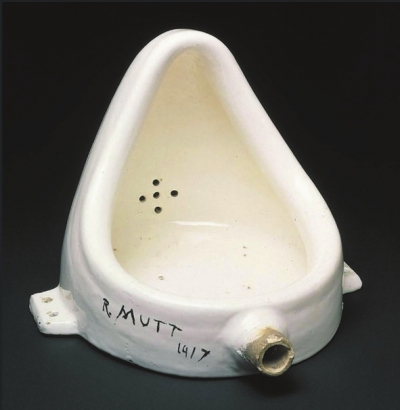

杜尚的小便池则让观看的行为加入艺术创作的过程。他认为,艺术家可以选择任何现成的、批量生产的物品,改变其存在的环境并为其重命名,使它变成一件真正的艺术品。1917年,杜尚将他的“现成品”——一个普通的、倒立的小便池陈列在画廊中,命名为《泉》,引起轩然大波。“他选择了它,选择了一个普通的生活用品并展示它,在新的标题和观点下它原有的用途消失了,这种选取和陈列的行为赋予这个物品新的思想。”署名为穆特(通常认为就是杜尚本人)的这篇评论道出了“陈列的行为”对观者施加的影响,在这个语境下,陈列与观看的场景成为决定一件物品能否被称为艺术品的重要因素。在场观众大可尽情批评这个小便池对“艺术”的蔑视,但这种批评本身也构成了艺术品的配乐,共同完成了《泉》在艺术上的价值。

近年来,超高清图像技术的运用又让观看行为产生了显著的变化。2019年,荷兰国立博物馆启动对伦勃朗《夜巡》的重大修复项目,并在修复前对画作进行了精细扫描。科学家经过对图像528次的曝光和数字拼接,最终获得了448亿像素的超高清的《夜巡》图像,高清到甚至可以发现在现场都无法看见的画面细节。由此,研究者和观众再也不必千里迢迢赶到现场一睹作品的真容,只需要足不出户在电脑显示屏上随意地放大缩小,便可尽情品味作品的每一个细部。如荷兰国立博物馆馆长塔克·蒂比斯(Ta⁃coDibbits)所说:“《夜巡》是世界上最著名的画作之一,它属于我们所有人。”——高清图像让艺术从真正意义上抵达了“所有人”,而观看端的变化也正在催生创作端的改变,未来的实体美术馆将要何去何从,则又是一个新兴的论题了。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇