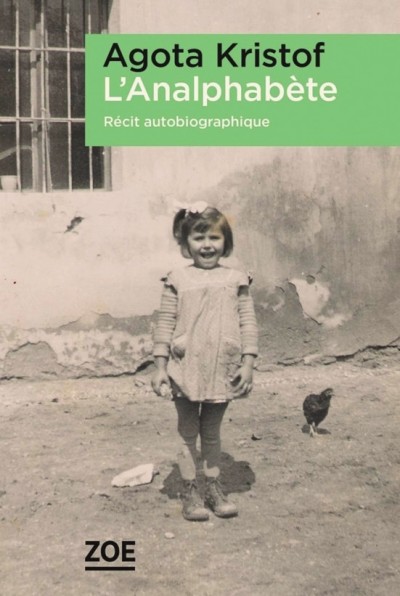

7月27日是瑞士小说家克里什托夫·阿戈陶(KristófÁgo⁃ta)去世十周年的纪念日。日内瓦的佐耶出版社日前推出了新版的克里什托夫自传《不识字的人》(L'analphabète,右下图)。

法国《世界报·图书周刊》也发表了格扎维埃·乌桑(Xavier Houssin)的封面文章,以《克里什托夫·阿戈陶和敌语》为题,纪念这位匈牙利出生的法语作家。

1935年,克里什托夫生于匈牙利村庄齐克万德,经历师生恋后,嫁与其历史老师,新婚不久,即于1956年携四个月大的女儿出奔到奥地利,再辗转至瑞士纳沙泰尔,入手表厂打工糊口。五年后,她辞工别夫,志在文学,先以母语写诗,投稿至巴黎的匈语文学杂志,未几意识到此法不灵,路窄而读者甚寡,无读者即无作家,遂转投表厂学来的法语,苦干十余载,终在1986年以首部法语长篇小说《大笔记本》(Le grand cahier)一鸣惊人。

这些经历,她后来写成一系列的自传体短文,先在瑞士文化杂志《Du》上发表,后于2004年由佐耶社集为一册。“在这诚挚的记述中,她真正地接近了现实和她记忆的真相,揭示出她自童年以来完整的作家历程,亦述及她为掌握法语而付出的苦斗。法语将成为她日后所有著述的语言。”乌桑说。

谈到语言,克里什托夫在《不识字的人》里写道:

最开始的时候,只有一种语言。物品、事情、感觉、颜色、梦境、文字、书籍、报纸,都是这个语言。

我无法想象存在另外一种语言,另一个人会说出我完全听不懂的话。

母亲的厨房、父亲的教室、叔叔盖扎的教堂、大街上、村里的房子和祖父母的城里,所有人都说同样的语言,从来不会说别的。

有人说,住在村子边上的吉卜赛人说着另一种语言,但我觉得那不是一种真正的语言,只是他们为了仅仅在他们之间交流所创造出的一种交流方式,就像我和亚诺,为了不让弟弟蒂拉听得懂我们在说什么而创造出的一种交流方式。

我想吉卜赛人这么做也是因为在村中的小酒馆里,他们要使用有特殊标记的玻璃杯,专供他们的玻璃杯,因为没有人愿意再用被吉卜赛人用过的酒杯。

有人还说吉卜赛人会偷孩子,当然,他们偷很多东西,但是当人们从他们的土房子门口经过的时候,总会看到很多孩子围着破房子玩耍,人们会奇怪为什么他们还要偷别人的孩子。此外,当吉卜赛人来村里售卖陶器或者用芦苇编的篮子的时候,他们也和我们一样

说着“正常”的语言。

我九岁的时候,我们搬家了。我们搬去了一座边陲城市,那里至少有四分之一的人说德语。对我们匈牙利人来说,这是敌方的语言,因为它总会让人想起奥地利统治的时期,这也是那时侵略我们国家的外国军人们所说的语言。

后来,学校里只教俄语这一门外语了。

没有人懂俄语。教我们外语——德语、法语、英语——的老师们上了几个月的俄语速成课,但他们并没有真正懂,也不想教这门课。另外,学生们也完全不想学。

我们正在被动地参与一场全国智力破坏和自发的消极反抗活动。

对于学习地理、历史还有苏联文学也同样缺少热情,学校教出的学生都是无知的一代。

正是如此,在我二十一岁到瑞士的时候,完全是偶然地来到了一座说法语的城市,我遇见了这门对我来说完全陌生的语言。从此我开始了为征服这门

语言而进行的斗争,长久而猛烈的斗争,持续了我的一生。

我说法语已经三十多年了,用法语写作也已经二十年,但是我并不总是理解它。我说法语不会没有错误,写作也需要经常查字典。

正因为如此我也将法语视为敌语。还有一个更深层,也是最重要的原因:这门语言正在侵蚀我的母语。

(张荪婧译文)

《大笔记本》问世两年后,《证据》(La preuve)出版,再三年,《第三谎言》(Le troisième mensonge)上市。三故事虽叙事角度有变,但人物、情节相连,并称大笔记本三部曲,享誉世界,已有四十种语言译本问世,其中包括世纪文景公司在2009年出版的简伊玲汉译“恶童三部曲”。

法国教育部曾将《大笔记本》选作中小学推荐读物,阿布维尔一位二十六岁的语文老师就让学生在课堂朗读。但2000年11月23日,警察闯入校园,当着小朋友们的面,拘捕了这位倒霉的老师。原来《大笔记本》不仅残忍,而且在十数位家长看来,它还十分色情。此事迅速发酵成了所谓的阿布维尔事件,引发全国关注,并导致当地学生、家长和教工上街游行,声援短暂下狱的老师,沸沸扬扬了好一阵子。老师还校,恶童不禁,小朋友自取其便。

1995年,克里什托夫出版了她的第四部也是最后一部长篇小说《昨日》(Hier)。

法新社曾说,她写了二十三本书,只有九部得以出版,足见流亡作家用外语写作的艰难。

她能读能写,但在法语中始终未能寻得自由。

“我是个文盲。”克里什托夫说。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇