古希腊历史学家修昔底德(Thucydides,约公元前460—前400/396年)自称,他所撰写的著作是“永久的财富”。确实,经过两千四百多年的岁月,《伯罗奔尼撒战争史》非但流传了下来,而且还有多个现代语言的译本,被当代人广泛阅读。然而,我们是如何读到修昔底德的《伯罗奔尼撒战争史》的呢?对于这一经典著作的流传史,本文想回顾其中一个关键性的转捩点。

从莎草纸到兽皮纸:《伯罗奔尼撒战争史》在中世纪的流传

在古代地中海世界,莎草纸是主要的书写材料。从19世纪晚期开始,陆续有修昔底德《伯罗奔尼撒战争史》的莎草纸抄本残篇出土并公布。据莎草纸研究网站“特里思美吉斯托斯”(Trismegistos)的统计,截至目前,经整理与发表的《伯罗奔尼撒战争史》莎草纸残篇共计94件,其中最早的抄写于公元前3世纪,最晚的公元6世纪。此外,兽皮纸(羊皮、牛皮、驴皮等制成)也很早就在近东和希腊各地使用。现有7件公元4—6世纪的《伯罗奔尼撒战争史》兽皮纸抄本残篇被公布。在这一古代向中世纪过渡的时期,莎草纸和兽皮纸往往并用,《伯罗奔尼撒战争史》的传抄亦不例外。例如,法国斯特拉斯堡国立大学图书馆收藏着一件公元4—5世纪的莎草纸残篇(检索号:P.gr.66a),写有《伯罗奔尼撒战争史》第三卷第42—43章的部分内容。而德国柏林国家博物馆收藏着一件约公元5—6世纪的兽皮纸抄本残篇(检索号:P.21287),上面则是《伯罗奔尼撒战争史》第三卷第22—23章的部分内容。

修昔底德是希腊古典时代的著名作家。在中世纪的大部分时期,能够阅读和研究《伯罗奔尼撒战争史》的主要是以希腊语为母语的拜占庭学者。公元642年,阿拉伯人从拜占庭人手中夺取了埃及。公元690年,哈里发阿卜杜勒·麦利克(公元685—705年在位)下令禁止向拜占庭帝国出口莎草纸。此后,莎草纸虽仍能销往欧洲,但数量大为减少。这对欧洲的教育和学术是一个沉重的打击。同时,从公元7世纪至9世纪前期,由于外族入侵和毁坏圣像运动等原因,拜占庭帝国的文化与学术都受到剧烈的冲击。《伯罗奔尼撒战争史》的传抄亦受到影响——目前尚未发现公元7世纪初期之后至9世纪中期这一阶段的《伯罗奔尼撒战争史》抄本。

公元9世纪中后期,在米哈伊尔三世皇帝的舅父巴尔达斯和君士坦丁堡牧首弗条斯的主导下,拜占庭帝国的学术和教育得到了复兴。大约在同一时期,抄本的字体完成了从大写体(majuscule)向小写体(mi⁃nuscule)的转变。《伯罗奔尼撒战争史》的抄写也约在9世纪后期至10世纪恢复。《伯罗奔尼撒战争史》兽皮纸全本帕拉丁本(E本)和老楞佐本(C本)大约就是在这一时期抄写的。它们是现存七部最重要的《伯罗奔尼撒战争史》中世纪全本(A、B、C、E、F、G、M本)中最早的两种。因此,对于修昔底德研究,这两部中世纪本尤其值得关注。

《伯罗奔尼撒战争史》的帕拉丁本

君士坦丁大帝在兴建君士坦丁堡时就创立了一座皇家图书馆,用以收藏和保存古代著作。为了便于皇帝查阅书籍,图书馆就建在大皇宫内。公元357年,君士坦丁大帝的儿子君士坦提乌斯二世又增加了一座抄写间。相传,他接受了哲学家忒弥修斯的建议,并命令忒米修斯带领一个由抄写者和图书管理员组成的团队,将书籍内容从易损坏的莎草纸移录到更坚韧的兽皮纸上。此后,在漫长的岁月中,君士坦丁堡的皇家图书馆几度遭到破坏,但仍对传抄和保存基督教经文和古典著作作出了巨大的贡献。《伯罗奔尼撒战争史》的帕拉丁本很可能就出自君士坦丁堡大皇宫的抄写间。它的抄写时间尚有一定争议(公元9世纪末期,或10世纪,或11世纪)。12世纪时,生活在君士坦丁堡的诗人和语法学家约翰·泽齐斯在皇家图书馆借阅过这一抄本。而且,他还在阅读时作了约50条评注。泽齐斯的这些评注至今可以在抄本上看到,引起现代修昔底德研究者们的关注。

1204年,第四次十字军东征时,拉丁人洗劫了君士坦丁堡,掠夺走了大量拜占庭帝国的财富和珍宝。皇家图书馆遭到了破坏和焚毁。许多典籍被烧掉,而另一些则被抢走。1261年,米哈伊尔·帕列奥列格重新夺回了君士坦丁堡。之后,帕列奥列格王朝的皇帝们努力重建皇家图书馆,并安排抄写者誊写古代著作。但到了1453年,君士坦丁堡被奥斯曼土耳其人攻陷,又有不少书籍被毁或流失。帕拉丁本与其余一些拜占庭抄本一样,在拜占庭帝国的衰亡过程中被带出了君士坦丁堡,后来辗转流入了海德堡的帕拉丁图书馆,并因此得名。

1618—1648年,欧洲爆发了“三十年战争”。1622年,巴伐利亚公爵马克西米利安一世的军队洗劫了海德堡。之后,他将帕拉丁图书馆内的大量手稿作为战利品,并将其中约3500种赠送给了教皇格里高利十五,感谢教皇对他的支持。1623年,这些手稿抵达了梵蒂冈的图书馆。《伯罗奔尼撒战争史》的帕拉丁本就是其中之一。此后,它和其余的这批“赠书”一样,都被贴上了一张藏书票,上面用拉丁文印着:“我(指抄本,笔者注)来自海德堡的图书馆,被巴伐利亚公爵、神圣罗马帝国皇家总管兼选帝侯马克西米利安作为战利品送给教皇格里高利十五,公元1623年。”

1797年,拿破仑在意大利作战获胜后,有39种梵蒂冈收藏的海德堡手稿被送往巴黎。1815年,维也纳会议时,这39种手稿被归还给海德堡。1816年,教皇庇护七世又将另外852种手稿归还给海德堡大学。《伯罗奔尼撒战争史》的帕拉丁本很可能在这一过程中回到了海德堡。可以说,这一抄本本身是欧洲一系列重大事件的见证者。

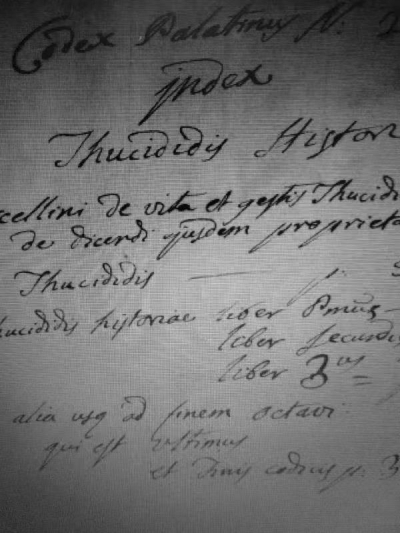

近代的古典校勘学者贝克(Au⁃gust Immanuel Bekker)、阿诺德(ThomasArnold)等人将帕拉丁本编为《伯罗奔尼撒战争史》中世纪手抄本中的E本。如今,海德堡大学图书馆已在其网站上公布了该抄本电子版的全部内容,供研究者查阅。帕拉丁本电子版共计672页(抄本正文的页码为326页,因正反面计为1页),长约80厘米,宽约56厘米。其中第1—12页、第665—672页是外封和内页。第7页是原先手写的拉丁文目录,最上面写着“CodexPalati⁃nusN:252,ThucydidisHistoria”(帕拉丁图书馆第252号抄本,修昔底德,《历史》)。第10页是前文提到的梵蒂冈时期的藏书票。帕拉丁本不仅是现存最早的《伯罗奔尼撒战争史》抄写全本之一,同时还收录了两篇中世纪修昔底德的传记。在《伯罗奔尼撒战争史》的正文内容(电子版第25—664页)之前是公元6世纪的马尔克里诺斯的《修昔底德传》(第13—22页的开头部分)和另一位中世纪匿名作家的《修昔底德传》(第22—25页的上半部分)。这两篇传记虽然史料价值不高,但对了解中世纪学者如何看待修昔底德仍是有益的。而且,帕拉丁本提供的是这两篇传记现存最早的版本,这更增添了该抄本的珍贵性。

《伯罗奔尼撒战争史》的老楞佐本

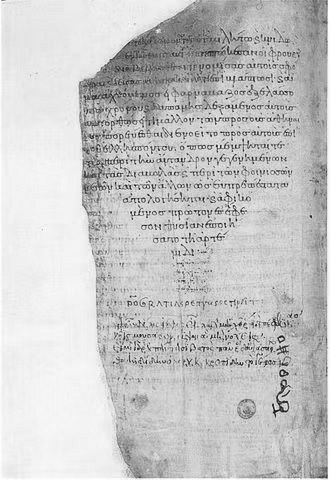

意大利的修昔底德文本编辑者阿尔伯蒂(JoannesBaptistaAlberti)对《伯罗奔尼撒战争史》的版本谱系有精深的研究。他总结认为,现存主要的《伯罗奔尼撒战争史》中世纪抄本所据的都是公元9世纪后期的一个共同母本(θ本),之后分别移逯至α本和β本。而帕拉丁本(E本,约9世纪末—11世纪)、伦敦本(M本,约10—11世纪)、慕尼黑本(F本,约11世纪)、巴黎本(A本,约11—12世纪)、梵蒂冈本(B本,约11世纪)及摩德纳本(Z本,约10世纪)都出自β本,老楞佐本(C本,约10世纪)和另一慕尼黑本(G本,13世纪)则出自α本。帕拉丁本是来自β本的梵蒂冈系统中的重要抄本,而老楞佐本则是来自α本的老楞佐系统的主要代表,在《伯罗奔尼撒战争史》版本谱系中的地位都极为重要。老楞佐本亦出自拜占庭抄写者之手,后来被佛罗伦萨的老楞佐图书馆收藏(检索号:LaurentianusLX⁃IX.2),因此得名。老楞佐本与帕拉丁本都是中世纪书写刚进入小写体时期的实物。英国著名的古文书学家汤普森(EdwardMaudeThompson)在他所著的《希腊、拉丁古文书学概论》(An Introduction to Greek andLatinPalaeography,1912)中就选择老楞佐本作为10世纪小写体书法的代表之一。

老楞佐本长约33厘米,宽约26厘米,共有512页。目前,老楞佐图书馆尚未在网站上公布其电子版。据阿尔伯蒂介绍,抄本现今的第2—7页(第一卷第1章—第15章第1节)是后来抄写的,而最后几页年久受损,也有修补过的痕迹。在最后一页上,正文结束之后有一句大写体的拉丁文“DEO GRATIASPETRUSSCRIPSIT”(彼得抄写并感谢上帝)。据英国的修昔底德文本校勘学者鲍威尔(J.EnochPow⁃ell)分析,公元6世纪之后,由于西欧与拜占庭帝国在文化上日益疏离,因此不太可能有拉丁学者再传抄《伯罗奔尼撒战争史》这一艰深的古希腊文本,而拜占庭抄写者也不太懂拉丁文。这句拉丁签名很可能出自公元5、6世纪一位通晓拉丁文的抄写者彼得,而之后的抄写者照抄了这句话。公元10世纪老楞佐本的抄写者所据的就是这一公元5、6世纪抄本的传抄本。但他自己不懂拉丁文,所以没有将其改写为小写体,只能照抄这句话。因此,老楞佐本可以追溯到公元5、6世纪的抄本谱系。这表明,拜占庭帝国虽然经历了一个动荡的时期,但所幸《伯罗奔尼撒战争史》等古典著作的传抄并没有因此而完全中断。同时,作为现存最早的抄写全本,老楞佐本和帕拉丁本是《伯罗奔尼撒战争史》流传过程中承上启下的重要节点,可供进一步研究。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇