庚子年,疫情年。

这一年发生了很多事,也使很多该做的事情做不成。

2018年先父陈乐民先生去世十周年时,东方出版社决定出版“陈乐民作品新编”。编纂过程中疫情暴发,地球人轮流禁足,许多行业按下了暂停键,出版行业也不例外。禁足期间我甚至觉得过问编辑工作是否还在继续,文集是否还能顺利出版都是不合时宜的。所以,当陈卓先生6月底忽然与我联系,告知编辑工作已接近尾声时,我竟有些惊喜。

父亲离世后,我打开他自己整理的文件档案,走进他的笔墨世界,整理出版他没来得及发表的文稿。父亲的文档在助手的帮助下整理得很清晰,所以他去世后短短一年半的时间里就出版了《启蒙札记》《对话欧洲》《一脉文心》(三联书店)和《给没有收信人的信》(广西师范大学出版社);2010年北京画院举办了“一脉文心——陈乐民的书画世界”书画展;2014年三联书店出版了“陈乐民作品”;2018年浙江大学出版社出版了书画集《士风悠长》,同年浙江美术馆又举办了“士风悠长——陈乐民文心画事”书画展。

这一切令人欣慰,但我总有些难言的怅惘、失落,甚至虚无。因为无论是作家还是学者,最高兴的事情是看到自己的作品问世,看到自己的著作有人阅读、自己的字画有人欣赏,能与读者特别是青年读者分享、交流自己的思想。然而我父亲没能看到一年内自己四本书的问世,以及之后文集的出版,也没能看到自己的两次书画展。所以,听大家回忆他的人生、分析他的思想或欣赏他的书画时,我只是一个旁观者和局外人,深感若作者缺席,则一切皆无意义。

时间还是多少拉开了我和父亲之间的距离,使我得以理性地看待他——不仅是作为我父亲,而是特定环境中的一位学者,一个人。2018年,因为要整理出版他的作品新编、再版书画集、整理要捐赠的手稿,我从不同角度深入他的文章、笔记、书信、日记、手稿、字画里,透过这些文字,我得以重新发现他,冷静地审视、描述这位学者。

说他学贯中西绝不为过,他的学术领域涉及国际关系、中国历史、欧洲历史、中西哲学、中西交通史、中西文明比较,他写学术著作,也写杂文。我才疏学浅,论及哪个领域都有班门弄斧之嫌。我只想谈谈从他的文字里我看到了一个怎样的人,以及他作为一个有社会关怀的学者留下的遗憾。

父亲的座右铭是“以出世的精神做入世的事情”。他关注社会,愤世嫉俗,心系启蒙,希望写出的东西多少有益于推动中国社会的进步。他的读书、思考、写作与功名利禄无关,与谏言、智库无涉,因此耐得住寂寞,常常只问耕耘,不问收获,享受的是阅读、思考、书写、绘画的过程,而非结果,真正进入了“我思故我在”的境界。

父亲思考很多问题,写下来,却不急于发表,甚至没想去发表。他留下了几百幅笔墨却没想过示人,这是他自己的一片小田地,是修身养性的“静心斋”,那些长幅和整本娟秀的小楷文钞,透着静和净。这时的他就像打坐的高僧,与世隔绝,物我两忘,脱离了世事纷扰。

退休以后,父亲没有行政事务羁绊,没有课题压力,彻底解放了自己,可他却为尿毒症所苦,透析长达十年之久,每周只有一半的时间可以工作。我想,正是这种出世的精神使他得以把平和豁达的心态与激越的头脑风暴结合在一起,有效地利用了极有限的时间和精力。他的大部分作品竟然是这十年写就的。

父亲越来越注重提出问题,而不是给出答案;更在意先让自己明白,而不是刻意说服别人。看他的笔记和日记,困惑、质疑、反思、自我审视远远多于给出结论。有人说他的文章读起来温润内敛,不那么锋芒毕露、咄咄逼人。我想,这不仅是一种文风,更是一种希望与读者平起平坐探讨问题的态度。很多问题他没有机会讨论,也没有时间找到答案。他说他很寂寞,这种寂寞不完全是无人对话,更是精神上的。所幸他又很享受这种寂寞。

我在父亲的笔记本里发现他记下了好几页的思考片断,不知道准备做什么用。比如:

——生活中越熟悉的东西越难捕捉,鼻子尖下的东西往往是最后看到的。人,是每日每时都见到的,但最难了解。古今哲学家都是越研究越糊涂。

——自由总是与责任联系在一起的,对别人不负责任的自由,不是真正的自由。

——我们处于两个世界之间,一个已经死了,另一个则无力生出。为此海德格尔坚持认为,哲学家必须考虑到自己所处的时代,必须意识到这个时代所有的黑暗。

——自然科学越研究越明白,社会科学特别是哲学则越研究越糊涂。哲学是永远不会有结论的“打破砂锅问到底”之学。

——治“西学”不谙“国学”,则漂浮无根;治“国学”而不懂“西学”,则眼界不开。文化割弃了传统,就是贫瘠的文化。

……

他的一首小诗也是这种心境的写照:

初冬一场雪,大地洗纤尘。多病似非病,无神胜有神。新书焉可信,旧史亦失真。老至频发问,解疑何处寻?

其实,无论在什么领域,提出问题往往比回答问题更重要。正是因为不断质疑,父亲不满足于停留在国际问题领域,而转向历史,进而转向繁复的哲学思考。生命的最后阶段,他对康德着迷,自称是斗室中的“世界主义者”,到了羽化登仙的地步。而这时的他已经坐了轮椅,几乎站不起来了。

高楼需要坚实的地基。父亲的国学和西学底子深厚,夯实了相当坚固的地基,可惜没有时间把楼盖到他期待的高度。他年近半百才有机会进入学术研究领域。不要说如果他二三十岁就能开始学术研究,哪怕他晚走五到十年,也会到达一座新的学术高峰。虽然相对于他可以利用的有效时间来说他已算是多产,但由于他与很多同时代知识分子一样,不得不将大把的年华洒在曲折的道路上,他没能成为他所崇拜的民国学术前辈那样著作等身的学者。尽管他潇洒地说“休怨时光不予我,来年可是纵漫天”,但对于他这样一个有如此深厚中西文化根基的人本可以达到的高度而言,不能不说留下了太多遗憾。且不说还有多少“欲

说还休”。

父亲是乐观的悲观主义者,或者说是悲观的乐观主义者。他在日记里沮丧地说,他写的这些东西似乎没有多少价值,就像棉花掉在地上一样静默无声。但是他又像很多中国知识分子一样,以为社会总是在螺旋式进步,因此还是知其不可而为之。

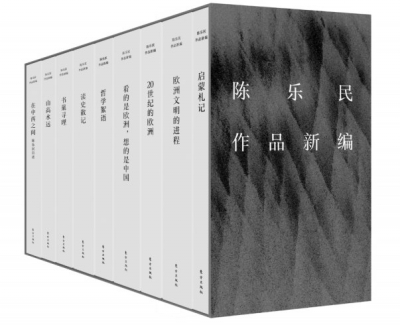

幸运的是,父亲生前身后不断遇到文化底蕴深厚、敬业、专业而有理想的编辑,是他们的努力,使得他的著作、他的思想火花,甚至思考碎片得以保留下来。东方出版社这次出版“陈乐民作品新编”(九卷),收入了大量未曾结集的文章,包括未曾录入的手稿,共计12万字左右,同时重新整理、编辑各卷篇目,使得每卷的主题更为突出,内在逻辑更加清晰。

这个庚子年必定成为史书上标志性的一年。而就我个人而言,这一年里最值得回忆的就是父亲这部作品新编的问世。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制