关于近代中国大学的校园建设情况,历史学界关注不多。最近,刘文祥在博士论文基础上修改而成的《珞珈筑记:一座近代国立大学新校园的诞生》一书出版,为我们了解这个方面提供了极佳的案例。

一、毛驴与飞机

在民间传言里,武汉大学的选址乃是李四光(1889—1971)经过“骑驴圈地”而确定下来的,但实际情况看来更为复杂。

李四光出生于湖北黄冈,于1910年毕业于日本大阪高等工业学校,是我国地质学的主要奠基人。南京国民政府初期,李四光被任命为“中央研究院”地质研究所所长,1928年时又兼任武汉大学筹备委员会委员。在他的提议下,武汉大学决定放弃武昌城内的旧有校区,而在该城东面的洪山附近新建校舍。为此,国民政府大学院院长蔡元培提议设立“建筑设备委员会”,专门负责武汉大学新校舍的修建工作,由李四光任委员长。

不过,由于当时湖北省政府已经计划在洪山附近开辟林场,且洪山一带有不少学田,建筑设备委员会决定另觅他所。在委员之一、曾任湖北省建设厅技正的叶雅各的提议下,委员会决定将新校区向东移至珞珈山南麓一带。当时这一区域尚未纳入政府的城市建设规划,也没有很多私人产业。这与此前南京中山陵因为所选地址距城较近,而面临着较大的土地征收压力稍有不同。

但为什么武汉大学的校区现在主要位于珞珈山北麓及其以北区域呢?这就需要提到武汉大学的主要建筑设计师、美国人开尔斯(FrancisHenryKales)了。开尔斯于1882年出生于美国芝加哥,先后毕业于威斯康星大学和麻省理工大学,分别获得工程专业和建筑专业的学士学位。此后,开尔斯在世界各地游历和工

作,曾供职于在中国教会大学新校园建设运动起到重要作用的美国教会。1925年,开尔斯参与南京中山陵设计方案的竞征评选,获得名誉奖第三名。

开尔斯是由李四光聘请的,他的这些经历应该是重要因素。1929年2月,开尔斯到达武昌,在经过空中观测后,开尔斯劝说建筑设备委员会将武汉大学的中心区域改到珞珈山以北、伸入东湖的半岛区域。在《珞珈筑记》一书作者看来,开尔斯的这一设想,与其曾在多所位于湖滨的学校求学的经历有一定关系。

在校址确定下来后,通过公开招标,武汉大学新校区的建设活动逐步展开。不过由于1931年长江水灾和1932年“一·二八”事变的影响,1937年以前武汉大学的修筑过程被分成了明显的两个阶段。前一阶段主要的建设项目包括男女生宿舍、文学院、理学院、食堂、教职工宿舍、附属小学等等,主要由武汉本地的汉协盛营造厂投标承包修筑;后一阶段建设于1933年底开始启动,主要包括图书馆、工学院、法学院、体育馆、农学院和教职工宿舍等等,改由上海六合建筑公司等厂商负责。但直到抗日战争爆发,武汉大学的二期建设工程都未能完全结束,“大约占开尔斯总体规划的三分之二强”。

之所以如此,除了与上述意外事件有关之外,建设经费不足也是重要原因。虽然武汉大学与国立中山大学石牌新校区一样,都是由政府拨款筹建。但政府早期的150万元拨款尚不够一期工程建设,1933年以后的建设经费都得靠建筑设备委员会多方筹措。与之相对,当时中山大学建设工程的总预算高达2000万元。不过正是由于1937年以前武汉大学的校舍建造活动取得了一定成绩,虽然此前湖北高等教育的校园建设一度落后于全国,但“国立武汉大学珞珈山校园的建设,根本上改变了武汉在此方面的长期落后局面,在国民政府时代的中国大学校园中堪居最优之列”(500页)。

二、大学与城市

在武汉大学定址珞珈山之前,武汉地区的高等教育机构多设置在原清代的武昌城范围之内。这些学校的校舍,大都是在清代政府官衙、庙宇、会馆等建筑的基础上进行改建或扩建而来的。“不符合新式学堂的办学要求,且大多房舍老旧、面积较小,普遍存在不敷使用的问题。”(110页)显然,“在高等教育领域,清末湖北的

实际发展状况,从始至终始终远未达到张之洞的预期”(99页)。这种局面,从张之洞时代一直延续到南京国民政府初期。1926年底,国民政府决定合并国立武昌大学、武昌商科大学、湖北省立文科大学、法科大学、医科大学诸学校,成立国立武昌中山大学,并于1928年将其定名为“国立武汉大学”。在这种情况下,扩建校园就成为当务之急。

在既有的印象中,武汉并不常被作为一个旅游目的地。或者更具体地讲,武汉在人们的认知中并不是一座“山水城市”。武汉虽有水域远为辽阔的东湖,但与坐拥西湖的杭州相比,显然完全是另一个层面的存在。同样,在罗·威廉等研究者的视野里,武汉也多被作为一个商业城市加以考察。武汉位于长江和汉江交汇之处,是在汉口、汉阳、武昌三镇基础上组合而成的跨江城市,其自然与人文景观原也多位于江岸附近。

但武汉城市区域的扩展并不完全沿江岸进行,与汉口近代以来城区逐步向北面的后湖地区延伸一样,武昌城区也逐渐向东部和南湖之间的区域蔓延。以往人们多看到前者,但刘文祥提示我们,后者同样存在并富有其特色。前文提到武汉大学最终选址在武昌东面的东湖湖滨区域。但在这一时期,这一区域不仅没有进行城市建设,也未有大规模的景区开发。正是因为武汉大学的兴建,武昌城区的扩展方向得以基本确定。从这个意义上讲,武汉这一城市在其“商业繁荣”“交通便利”等标签之外,逐渐被赋予新的意象。

可能正是由于武汉大学核心区从珞珈山南麓北移,作者虽然也注意到新校园与武昌城的陆路联系,但更多地还是将武汉大学的修建纳入到东湖沿岸的景观开发历程中进行考虑的。从时间上看,东湖地区的开发是较晚近的事。晚清以前,由于东湖与长江相连通,内湖水面随外江水位涨落而起伏不定。张之洞督鄂后,先是在青山石矶附近筑武丰闸,并在该闸上下游修筑了武丰堤和武惠堤,从而基本保证了东湖水位的稳定。自此之后,东湖沿岸的开发逐步展开。辛亥以后,前武昌商埠局职员、浙江人任桐隐居武昌城北的沙湖岸边。任桐不仅调查和整理了东湖周边区域的自然景观状况,作《沙湖志》以记之之外,还初步进行了道路建设。任桐将珞珈山所在地,定名为“金冢桃花”,为其所谓“沙湖十六景”之一。

任桐之后,武汉银行家周苍柏和湖北省主席夏斗寅都曾参与到东湖沿岸的开发之中。随着武汉大学的

修建,珞珈山一带吸引了全国各地的目光。据作者的统计,仅1932—1937年间,就有36批次的社会人士和团体到武汉大学校园参观。(452-454页)其中最为知名者,当属蒋介石。正是在1938年4月于武汉大学图书馆召开的中国国民党临时全国代表大会上,蒋介石被选为国民党“总裁”。

显然,正是因为伴随着武汉大学选址珞珈山所引发的城市基本建设的扩张,东湖逐渐被纳入到武汉市区范围之内,武汉因此也被渲染上了“山水城市”的色彩。由此,我们更可以了解近代中国城市发展的这一独特面向。

三、古今、中西及南北

与现今历史学界的多数大学史研究情况不同,因为试图描绘校园建设的具体情形,所以作者对于武汉大学的建筑风格进行了细致分析。作者提示我们,对于这一问题我们需要从更长时期的建筑历史演变中进行认识。

自《马可·波罗游记》在欧洲被广泛阅读之后,西方对中国建筑产生了浓厚兴趣,并进行了一系列的模仿。但从1793年马戛尔尼访华后开始,西方对中国建筑的评价逐渐趋于负面。此后的中西建筑文化之间,呈现出鲜明的对立色彩,使馆区或租借内的西式建筑与华界的中式建筑之间形成极大的反差。作者以西什库教堂在义和团运动中被猛烈攻击为例,来说明这种情况。但也正因为这一情形,20世纪初叶西方传教士开始提倡“中国复兴”,试图在教堂建筑中加入一些中国元素,以消解中西建筑风格间的紧张气氛。这一风气在之后教会大学的校园建筑中形成浪潮,是为“中国近代建筑史上第一次传统建筑复兴运动的高潮”。主导这一建筑浪潮的,是美国建筑师茂飞(HenryK.Murphy,1877-1954)。

茂飞于1899年毕业于耶鲁大学

建筑系,由于雅礼会(YaleinChi⁃naAssciation)计划在长沙城外为雅礼学堂修建新校舍而来到中国。其后,茂飞参观了紫禁城,认为其是“世界上最完美建筑群”。正是在此基础上,经过其后对雅礼大学和金陵女子大学等学校的建筑设计,茂飞逐渐形成了较为成熟的“中国式建筑法则”,本书作者将其归纳为:

推崇清代北方官式建筑的造型并以之为“中国风格”的唯一范式;建筑整体形制尽量模仿完整、严谨的清代官式殿堂,不再随意变形和夸张,建筑平面多呈单一的矩形;屋顶以清代官式歇山顶为主要形制,兼用庑殿顶、攒尖顶等;注意屋檐下斗栱的模仿以解决中式屋顶和建筑墙体间的视觉衔接;以中式圆柱和传统彩绘图案装饰建筑外墙;等等。(74页)

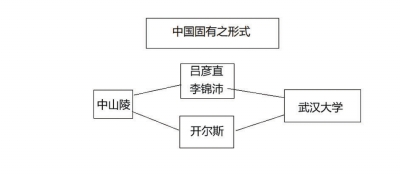

以此风格,茂飞参与了燕京大学、齐鲁大学、圣约翰大学、辅仁大学等学校的新校舍建设。“茂飞也因此成为一位承上启下的关键人物,为接下来由国民政府发起和主导的近代中国建筑史上第二民族形式复兴运动——‘中国固有之形式’奠定了基础。”(76页)茂飞因此也成为南京国民政府编制《首都计划》时的顾问之一。

茂飞的影响不限于其亲身参与的部分,还在于他在宏观上对中国建筑师群体设计思路的影响,而这一深层联系也直接影响到武汉大学的建筑设计工作,并因为中山陵的建筑而更行强化。被国民政府选中的中山陵建设方案设计者吕彦直毕业于康奈尔大学,其后曾在茂飞位于上海的事务所工作。而助理开尔斯设计武汉大学的建筑师李锦沛,则是吕彦直的重要合伙人,并在吕去世后接替其主持中山陵的建设工作。可以说,这一中外建筑师组成的共同体,具有大致类似的设计理念,并通过中山陵的设计和建造得以再次聚合,在大学校园建设中产生全国效应。不仅如此,武汉地区此后的一些大学在进行建

筑设计时也多少受到这一思潮的影响,如建国后华中师范学院和武汉体育学院等院校的建筑设计。

但作者的叙述并未就此结束。通过对武汉大学各个建筑的细致分析,作者发现开尔斯本身对于中国建筑传统的理解颇为有限,加上施工人员的某些自由发挥,因此这种“中国固有之形式”的建筑风格在落地的过程中出现了若干变形。在实际的建筑过程中,武汉大学不仅放弃了那种茂飞式的中轴对称式整体布局,还在单个建筑本身的设计上注意改善传统中式建筑中那些不利于通风和采光的部分,以增加建筑的实用性。这些都可以说是对茂飞建筑原则的一种背离和修正。受此影响,武汉大学校园建筑的风格呈现出一种古今、中西及南北交互杂糅的风格。

整体而言,作者在吸收王东杰和叶文心等学者对于民国时期大学的研究成果的基础上,认真参考了建筑史研究领域的相关成果,对武汉大学的建筑过程和校园建筑风格进行了详细分析。此外,李恭忠等学者对中山陵的研究应该对本书作者的研究也有一定启发作用。从思路上看,作者将武汉大学的校园建设纳入到武汉地区的整体历史变迁中进行考察,并将武汉大学的建筑风格定位到近现代中国建筑设计风格的长期演变过程当中,展现了作者良好的跨学科视野,可以说为近现代大学研究开辟了新的视角。相信不论是对这一时期的大学历史感兴趣者,还是对于近现代建筑史感兴趣的人,以及希望了解武汉地方历史的人士,都会从本书中获得教益。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇