时常有文章提到,翻译,特别是诗歌翻译,应该做到“原汁原味”。作为一个诗歌译者,我看到这种说法只好苦笑。这些朋友大概没有译过诗,哪知道这个掌勺的有多么难当啊!

究竟什么是“原汁原味”呢?比如去一个有名的饭店,吃过它的某个好菜,下一次还想吃,希望“汁儿”还是原来的“汁儿”,“味儿”也是原来的“味儿”。那么“汁儿”和“味儿”是不是一码事儿呢?顾名思义,“汁”是物质的,就是那碗汤,“味”大概主要是指感觉。如果这么说没有错,那么前者就是客观的东西,后者则是主观的感受。

诗歌是语言的艺术,语言就是它的物质基础。比如外诗汉译,外语就是那个“原汁儿”,译成了汉语,就换了“汁儿”了,哪能有什么“原汁原味”呢!真要想品尝“原汁原味”,只能自己学外文,自己去读原作。

换掉了“原汁儿”,“味儿”怎么办?一个诗歌译者的本领,就是要在另一碗“汁儿”里,力图调出原来的“味儿”,或者类似原来的“味儿”来。百分之百地调出原味儿来,那是不可能的。我们只能利用已有的材料,尽量去做。这是从消极方面说。如果从积极方面说,也可以利用已有的材料,给这碗汤增添一点味道,变出一点既像原味儿又不完全是原味儿的新味儿来。比如原来是辣椒的辣味儿,现在没有辣椒,只有花椒、芥末、咖喱之类,再加上葱姜蒜,您就变着法儿来调这味儿吧。这样一来,各位译诗的“名厨”就有了施展本领和进行竞赛的天地。如果坚持一定要百分之百地调出原味儿,或者百分之百地不许出现异味儿,那就只能回到诗歌的“不可译论”,说啥也没法儿干了。

再说,这原汁儿里头味儿还是很复杂的,该抓住哪些味儿下手呢?这对译者也是一个考验。我们可以拿照片和肖像画来打个比方。照片应该是没有错误的吧?可是画像也可以做到传神。反过来说,照片也可能并不传神。这也许和我们想象的不一样,但事实的确是如此。正因为这样,抓拍人物的表情才是一门功夫呀!不然要摄影家干吗?

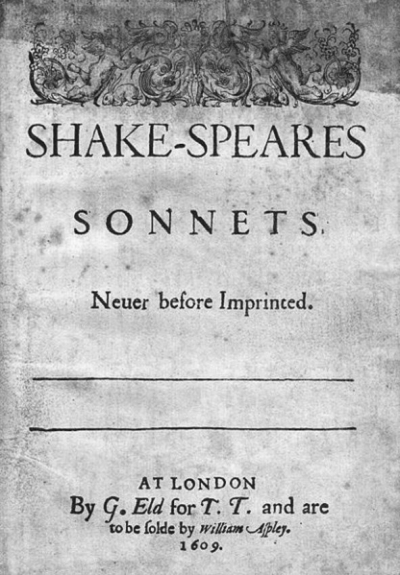

原汁儿里头该抓的味儿找好了,还要看咱们的新汁儿用些什么作料,该用中文的哪些特点去给译作增色。这也是很费斟酌的。空谈无用,我们还是举例来说明吧。手头有一本《莎士比亚十四行诗》,可以看看它的第19首。原文是:

Devouringtime,bluntthouthelion’spaws, A

Andmaketheearthdevourherownsweetbrood; B

Pluckthekeenteethfromthefiercetiger’sjaws, A

Andburnthelong-livedphoenixinherblood; B

Makegladandsorryseasonsasthoufleet’st C

Anddowhate’erthouwilt,swift-footedtime, D

Tothewideworldandallherfadingsweets; C

ButIforbidtheeonemostheinouscrime, D

Ocarvenotwiththyhoursmylove’sfairbrow, E

Nordrawnolinestherewiththineantiquepen. F

Himinthycourseuntainteddoallow, E

Forbeauty’spatterntosucceedingmen. F

Yetdothyworst,oldtime;despitethywrong, G

Myloveshallinmyverseeverliveyoung. G

这首诗说的是时间和美的矛盾。时间可以使美毁灭,但作者相信他的诗可以把所爱者的美永远保存下来。现在我们看看它的诗歌形式。这碗“汁儿”究竟是什么样子的?它有些什么“味儿”呢?

英语属于印欧语,它有力度鲜明的重音(即“力重音”),非重音音节围绕着数目较少的重音音节,构成语流的节奏。它常见的格律形式是“音节-重音诗”。这种诗体的节奏形式是:由两个或三个音节形成节奏单位(metre),重音在每个节奏单位中只有一个,位置是固定的。“音节-重音诗”的这种节奏单位,叫做“音步”(foot)。音步的不同形式,叫做“格”。两个音节的音步,不是“轻重”就是“重轻”;三个音节的音步,就有“重轻轻”“轻重轻”和“轻轻重”三种(虽然有的书上忽视“轻重轻”这种形式,但像苏格兰诗人彭斯的《我的心在那高原》这样的名作,用的就是“轻重轻”格)。在一般情况下,同一首诗里所用的格是不变的。比如用“轻重”格,就一直“轻重,轻重……”下去。以上这首诗用的就是“轻重”格,每行五个音步。例如它的第一行,按音步划分开来就是:

Devou/ringtime,/bluntthou/theli/on’spaws,

轻重/轻重 /轻重 /轻重/轻重

这里还有一个值得注意的问题,就是“音节-重音诗”的音步和诗歌文字的单词起讫完全是两回事。也就是说,音步是对诗行的文字进行“硬性的切割”。

此外,诗歌还要押韵。印欧语诗歌的韵,也是以重音音节为核心,例如第一行末尾的paws,就和第三行末尾的jaws相押。押韵还要讲究“韵式”。西洋诗一般用的是“复韵”,就是同时使用不止一个韵。比如四行的“诗节”,就有“交韵”(1、3行押,2、4行押,即ABAB)、“抱韵”(1、4行押,2、3行押,即ABBA)和“随韵”(1、2行押,3、4行押,即AABB,实际上等于两行一韵)三种。

另外,还有一个诗歌结构问题。一般诗歌的结构比较自由,十四行诗就严格了。除了诗行数目必须是十四行之外,还按不同的规定把这种诗分为意大利体(彼特拉克体)和英国体(莎士比亚体或伊丽莎白体)。这里光说第二种:这14行分为“4行+4行+4行+2行”的4个诗节,前3个诗节都用交韵。至于每行的长度,莎士比亚十四行诗是5个音步一行。

要把语言放进这样一个复杂的框架里,可真是要费一番功夫呀!为什么诗人们愿意费这番功夫呢?这是为了形成诗歌语言的美感。我们听现在一些诗歌界人士谈诗歌语言,往往只说词句内容。其实所谓诗歌语言,既包括内容方面,也包括形式方面。我之所以不厌其烦地重复教科书上的这些基本知识,就是因为有些朋友不爱向读者介绍这些知识,把人弄得云里雾里。

“原汁儿”说完了,我们要给它换的“新汁儿”又是什么样子呢?这可不好回答。问题在于这碗“新汁儿”至今还没有调制的标准。

首先,中国诗歌最讲究的是押韵。可是它一贯用的是“单韵”。拿每首四句的绝句来说吧,必须押韵的是第2、4句,有时第1句也可以用韵;至于第3句,就是“非韵句”,始终不用韵。遇到西洋的“四行诗节”,是照搬原来的复韵,还是改用中国的单韵?

还有,中国古典诗歌的韵字必须声调相同,而且非韵句末尾还要使用和韵字不同平仄的字,这是因为汉语是有声调的语言。用这种语言来译没有声调的西方诗歌,韵脚怎么处理呢?

更成问题的是诗歌的节奏。汉语没有印欧语那样的力重音,古汉语单音词多,每个字(每个音节)念得都比较饱满,诗歌的口头表达就采用悠长的吟诵方式。后来轻读和半轻读的音节逐渐增加,《诗经》已经有个别不纳入四言句式的虚字,楚辞更是多缀虚词。以后唐诗宋词继承了不用轻音音节的传统,而使用轻音音节的楚辞传统就为各种骈体作品(从赋到对联)所继承(至于元曲的衬字,由于一次可以多到二十来字,就只能算作脱离音乐的文字了)。以上这两种节奏传统,还影响到现代的戏曲、曲艺和民歌。现代白话诗歌作品中,这两种节奏都可以看到,而使用轻音音节的节奏就更为常见。古典诗歌虽然有明显的节奏单位,但它的语音表达方式是悠长的吟诵,所以历来不重视节奏单位分析。白话诗歌已经不采用吟诵而采用朗读方式,确定节奏单位的规范就成为当务之急了。

无论中西,说到格律诗的节奏,总会说它要有某种计算的单位。闻一多先生是最早提到这件事的,他从西洋诗引进了foot这个词,把它译为“音尺”(中国人后来译做“音步”),但他其实并没有使用这个词的原始意义。在西洋诗中,foot并不是指所有诗体的节奏单位,而是专门针对“音节-重音诗”的;别的诗体还有别的节奏单位计算方法。各种诗体的节奏单位,在西洋诗中的统称是metre。闻先生用了“音尺”(音步)这个词,指的却是metre这个普遍的概念;而西洋“音节-重音诗”的“音步”还有它自己的一些特殊规定,如上已述。

西洋诗的“音步”是对文字进行硬性切割,而中国诗歌的节奏单位却和词语的起讫基本一致,这也是一个很重要的问题,说明“音步”这个术语完全不符合中国诗歌的特点。人们后来从古典诗歌的诵读技巧中找到了“顿”的说法,用来取代“音步”或“音尺”,作为中国格律诗(包括白话格律诗)节奏单位的名称。而作为白话格律诗节奏单位的术语,“顿”其实也不合适:如果说它是标示停顿,白话诗的诵读中并没有那么多停顿;如果说它是标示词语的起讫,二者也常有不一致的地方。比如:“我们/万众/一心,/冒着/敌人的/炮火,/前进!”这里的“万众一心”是一个四字成语,算成两个节奏单位;“敌人的”是两个词,却算成一个节奏单位。而且白话格律诗的节奏单位划分方法,也应该和古典诗歌的节奏单位划分方法保持一致,因为古典诗歌形式对白话诗歌有很大的影响,特别是对民间诗歌影响更大。

下面再谈几个有关的重要问题。

一是关于所谓“建筑美”:闻一多先生提出的“建筑美”,本身就很成问题。中国诗歌本来并没有分行的必要,都是像文章一样排列的。“五四”以后引进分行法,把古典诗歌也分行排。闻先生发现五言、七言诗排起来很整齐,就名之曰“建筑美”,并想把它用在白话格律诗里。他这种想法完全是用来律己;而且有一个前提,就是不破坏诗行的节奏。没想到“三美”之说一经提出,就被扩大了使用范围,使用者只顾每行字数一致,不管诗行的节奏单位如何安排,结果往往就破坏了诗歌节奏。其实,即使是中国古典诗歌,这种所谓“建筑美”也只适用于五言、七言诗,长短句的词就不符合这个“建筑美”;至于带衬字的曲,就更谈不上什么“建筑美”了。

书面上的汉字,并非个个都是“正字”(重读音节)。这是一个大问题。《诗经》的四字句每个字都重读,但有时也可以加上一些轻读、半轻读音节的虚字。楚辞就大量使用轻读、半轻读音节了,更别说元曲的衬字。白话诗里轻读、半轻读音节很多,如果一律按汉字数目计算,看起来诗行整齐,其实节奏不一定流畅。闻一多是注意到了这个问题的。他的《死水》每行九个汉字,节奏却非常流畅,是下了功夫的。有些人把他的这种诗句叫做“九言句”,其实他用的只是加了一个轻音音节的八言,像:“这是/一沟/绝望(的)/死水”。

所谓“建筑美”,强调的是句子整齐。如果句子中间出现了一个标点,该怎么办?要保持诗行整齐,就得减少字数;要字数一致,建筑美就破坏了。总之,诗行是否整齐,是由它的语音决定的,和汉字的排列并没有必然的关系。拘泥于字数,常常使一些必要的虚字被略去,使诗句念起来不顺畅,显得硬邦邦。像朱湘这样的名家,也免不了要犯这种毛病。所以,我是不赞成用这类紧箍咒来为诗人和诗歌译者设限的。

二是关于诗句(或诗行)的尾字:诗句最后的那个节奏单位是用一个重读音节还是两个甚至三个重读音节,这对汉语诗歌是一个很大的问题,一些白话格律诗的倡导者却不大重视。

《诗经》和楚辞每句都是双字结尾的;唐诗的五言、七言句,却是单字结尾;宋词句尾则是单字、双字交替使用,配合长短不齐的句式和声调不同的韵脚,构成一种参差美;元曲就更复杂了。白话格律体的作品和译文如果不重视诗句尾字数目的安排,就会对节奏和韵律起到负面作用。

三是关于节奏单位和诗行的节奏:这个问题我在《我译丘特切夫》(见《中华读书报》2019年1月16日)一文中说得比较详细。白话格律诗的倡导者们往往认为:只要节奏单位划分清楚,诗歌的节奏自然就流畅了。但事情并不是这么简单。节奏单位的“砖头”有大有小,如果彼此搭配得不好,诗行的“墙壁”也还是不会平整的。所以我们还应该研究诗行的节奏配置,但这个问题至今还没有列入议事日程。

简单说:汉语的重读、轻读主要表现于音长。对于没有轻音、半轻音音节的唐诗、宋词,这个问题比较好处理。对于使用轻音、半轻音音节的楚辞等体例来说,就麻烦了。我观察到,一个正字(重读音节)在语流中的音长,大体相当于两个轻音音节;而白话格律诗一般是用两个重读字作为一个节奏单位,也就是大体相当于四个轻音音节。在诗句中,在相邻音节的影响下,重读音节也可能弱化。具体情况,可以看下面的例子。

以下是我尝试给出的《莎士比亚十四行诗》第19首的译文:

贪食的时间啊,你磨钝雄狮的爪尖, X

叫大地吞没它自身钟爱的幼子; A

从猛虎嘴里拔去锋利的钢牙, X

让永生的凤凰在它的热血中烧死; A

腿脚快捷的时间啊,你大步飞掠, B

让季节或喜或悲,对广大的世界 B

和一切美好的事物为所欲为; X

可是我不许你造下这凶残的罪孽, B

别将岁月刻在我爱者的额上, X

别用你古老的画笔将它毁损。 C

让我之所爱不受你进程的玷污, X

给后来的人们留下美的样本。 C

古老的时间啊,不管你多坏、多凶, D

我爱友在我的诗里将永远年青。 D

原诗的结构是“4行+4行+4行+2行”,我仍旧坚持了这种结构形式;但作为一种试验,我采用了中国诗歌传统的单韵,没有复制原诗的复韵。所谓“单韵”,就是押韵时只有一个韵起作用。像第一个“诗节”,就只有2、4行押韵,1、3行不用韵;第二个“诗节”是1、2、4行押韵,第3行不用韵。与此同时,我重视韵脚的声调:坚持同调相押;而不用韵的诗行,尾字就和韵字不同平仄。下一个诗节换韵的时候,也换用别的韵调。这些都是中国的传统押韵方法。

中国古典诗歌的节奏单位,是由两个正字(重读音节)组成的;轻读、半轻读音节(虚字、衬字)只是穿插其间,不能计入正式的字数。至于白话格律诗的节奏单位,根据我的实际体会,正字不能超过两个,虚字、衬字也不能超过两个,否则节奏就不会流畅。例如:

贪食的/时间啊,你磨钝/雄狮的/爪尖,

我的翻译当然只是一种个人的试验,欢迎朋友们提出不同见解。

诗歌是艺术,翻译是技术。我们是在用技术手段来处理艺术问题,这既需要学习,也需要实践的经验。我常常想起戏台上的“活武松”盖叫天老先生关于学和用的那句话:“学时一大片,用时一条线。”我们不仅要有中文、外文和中外诗歌的基本功,还要经常注意广泛学习各种知识,并在实践中积累译诗的技能技巧。

诗歌翻译是一种细致的“工匠活儿”。常有这样的事:译好一个诗节,觉得还不错;再译一个诗节,觉得也不错。放在一起,两个诗节却不协调,又得重译第二个。打个比方:如果诗歌创作过程像一气呵成的舞台演出,那么诗歌翻译就像拍电影,一个个镜头拍,一次一次拍,不厌其烦地拍摄和剪接。是什么支持我们这样做呢?费那么大的劲儿搞这些东西,目的是什么呢?原因就是诗歌的语音形式和韵味对于表现诗歌意境是一种有力的手段。

白话格律诗的理论研究和创作实践,目的是为了中国诗歌的建设。西洋格律诗的翻译实践,目的也是为了中国诗歌的建设。而建设中国诗歌的目的,是为了延续中华民族悠久深厚的诗歌传统,是为了抒发我们在大时代中的感受。中国诗歌的建设,正是中华民族伟大复兴的一个组成部分。作者、译者越是严格要求自己,读者读起来就越是方便,而读者,就是人民。这就是我的“汁、味兼顾论”。这就是我的“学用统一观”。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制