《严寒大王红鼻子》,是俄罗斯诗人涅克拉索夫写得最美的一首长诗。

在苏联时期,诗人涅克拉索夫名声很响,和普希金、莱蒙托夫一起被尊为沙俄时期的三大诗人;苏联解体后,他的地位明显降低了。有些人把他称为现实主义诗人,而“现实主义诗歌”则被这些人认为是很不“形而上”的,也就是说很低级的。

我从不相信有所谓单纯的“现实主义诗歌”,不论说它低级还是高级。诗歌历来是和浪漫主义有缘的。当然它和一切文学样式一样,少不了也要有现实主义因素;但所谓单纯的“现实主义诗歌”,不管人们是提倡它还是贬低它,我却从来没有发现过。

说到涅克拉索夫,他的毛病不在于是什么主义,而在于有时写得冗长,过于拖沓,甚至不完整就草草收篇,内容往往既琐碎又不够概括。像《谁在俄罗斯能过好日子》,虽然由于题材的重要和篇幅的庞大,被人当作他的代表作;但其实他是把一个该写成小说的题材用诗歌去表现,结果力不从心,还没写完第一部就写不下去了。虽然普希金的《叶甫盖尼·奥涅金》和果戈理的《死魂灵》都只完成了第一部,但那都是可以独立成篇的,而《谁在俄罗斯能过好日子》却并不完整。又比如《伏尔加河上》吧,篇幅比《严寒大王红鼻子》要短得多,但是在集中、精练方面就不如后者。可见,是否罗嗦拖沓并不是和字数的多少有必然联系的。

在他的长诗中,《严寒大王红鼻子》是写得最好的——这样说,并不是出于我个人的偏爱。它的故事并不复杂,用诗歌形式来表现非常合适,这就为感人的细节留下了很大的空间。

这首长诗分成两部。最前面的序诗《给妹妹》,本来是诗人写给他的小妹妹的。其中的名句“妹妹啊,你早知道,在我们这儿/只有石头才不会哭泣……”,像可怕的魔咒一样,用悲怆的气氛笼罩着整部作品。

第一部《农夫之死》一开始就非常压抑:“黑鬃的黄马陷进雪堆——/简陋的爬犁停了下来,/露出两双冻透的草鞋/和一口蒲包盖着的棺材。”

诗中紧接着介绍了故事的背景:大雪覆盖的村子,木头的小房,死人躺在板上。在不懂事的孩子们的闹声中,死者的妻子一面伤心地低声痛哭,一面把麻布缝成装殓尸体的布单。

诗人在这里对俄罗斯劳动妇女的命运作了典型的概括:

命运注定你一辈子痛苦深沉:第一,你要和一个奴隶结婚,第二,你要做一个奴隶的母亲,第三,要听从奴隶,驯服终身。这可怕的命运用威严的力量紧压着俄罗斯妇女的身心。

但诗人同时又刻画了她们端庄美丽的形象:

俄国乡村有这样的妇女:

她们的容貌庄重又安详,

举止优雅又很有分量,

行走、顾盼像一个女皇。

…………

她们和我们全体百姓

都在同一条路上行走,

可是贫苦环境的污泥

却从没有弄脏她们的脚手。

普罗克尔留下的寡妇达利亚也是这样的一个女人,但是哀伤却改变了她的模样。她性子坚强,憋着劲儿把悲伤忍住。可是当她飞针走线为死者缝尸布的时候,布上却湿透了她的泪水。

与此同时,死者的老父亲正在四俄里以外的乡村墓地选地方来刨坑埋葬他儿子。他累了,干活儿可真不容易:“这件活儿和种地不同,/坟地压根儿不像田地:/雪底下长出些十字架来,/一排又一排啊,盖满了大地。”

为儿子挖着墓坑,这老汉突然冒出了这么一句:“不该是我来挖这个墓坑啊,/也不该是他躺进这墓地!……”

这种白发人送黑发人的哀伤,简直压得人喘不过气来!

老两口回家以后,就来装裹自己的亲生儿子了。他们动作缓慢,情绪肃穆庄严,在干这件伤心活儿的时候,多余话儿一句也不说,强忍着泪珠,一滴也没有掉下来。直到活儿干完,他们才开始嚎啕痛哭,哀悼死者:

干嘛在世上你没活多久?亲人哪,干嘛跟我们分手?干嘛你打定了这么个主意啊,干嘛和黄土交上了朋友?

送走了一批又一批上门哀悼的街坊,全家才坐下来吃了晚饭。第二天,就把死者葬入坟墓。

这时长诗回顾了死者是怎样和马儿一起,在一年的活计干完的时候去拉脚,赚点儿小钱。他经历了许多艰难困苦,都对付过去了,可是这一次却出了麻烦。这回他陷进老深的雪坑,在那儿蹲了整整一宿,后来发冷、发烧,可是接连又跟车奔走了三天,到家早已说不出话来,浑身烧得像火炭。家人用了很多迷信的办法都没能治好他,普罗克尔就这样死了。

……拉吧、拉吧,马儿啊!

使劲儿拉拉,把绳套拉直!

你给主人服役了多年,

如今再拉他最后的一次!……

这些诗句重复了两次,使悲痛的气氛更加浓重了。

第二部《严寒大王红鼻子》写普罗克尔的寡妻达利亚去森林里砍柴,又怎样冻死在林里。

严寒。四周是白色的雪原和黢黑的森林,人迹罕至,一片寂静。大雪映得人睁不开眼睛。达利亚被极度的哀伤压倒,痛哭起来。“在这个可怜的农妇心中/多少根弦儿已经断裂?/它们会永远埋在密林啊,/埋在这荒无人烟的世界!”可是偷听的只有自由的飞鸟,而鸟儿却不敢泄露给世人……

作者通过这妇人的眼泪,进一步描写她深沉的痛苦:

有一颗从睫毛掉了下来,

一下子落到积雪的地面——

马上把积雪烧了个窟窿,

直钻到地皮,像一团火焰。

另外一颗掉到了树上,掉到砍下的木块上边——立刻凝成了大粒的珍珠——结结实实,又白又圆。

还有一颗在眼眶里转悠,像一条小河往脸上流淌,一闪一闪地映着阳光……

砍着柴,她忘了严寒,不觉得两腿已经发麻,她想念着男人,满肚子话要向男人倾诉。

她首先想到了他们漂亮的女儿,然后又想到自己一个人种地特别困难,而她的男人却死了,如今她一个人干活没人来给她出主意了。然后她想到自己做的一个噩梦,梦见铺天盖地的麦浪,像一支可怕的队伍一样杀到她眼前,她高声呼喊,求人搭救,亲人们全都来了,只有她的丈夫没见着。为什么他不来帮忙呢?

她又想到自己的儿子,他会长得结实又健康,他们要请一个可靠的媒人,给这孩子把亲事定妥。她甚至还想到了婚礼的所有细节,可是征兵就近在眼前!她的儿子虽然是独生子,恐怕也难逃脱。自己的男人却再也没法儿把他保护了!

她又回忆起丈夫辛苦劳动的许多细节和自己怎样去求圣母保佑的情形。想着想着,她已经干完了活儿。当她正想吆喝着马儿往回赶的时候,她一霎时停了下来,连手里拿着的斧头都忘了,心里压着极度的悲痛,暂时的平静却到来了。

这时前面哀伤的基调突然产生变化,变得明朗而快乐。

诗人借民间文学中严冬老人的传说,创造了严寒大王威武的形象。这严寒大王在到处巡视自己的领地,诗人也趁此描写了俄罗斯美丽的冬景。

严寒大王这时也来到了达利亚头上,他好像变成了她丈夫普罗克尔,悄悄说着甜蜜的话儿。达利亚轻轻闭上眼睛,斧子也掉在脚下,脸上露出微笑,身子却冻得越来越僵了。她陷入了一个美好的梦境:她梦见火热的夏天和麦收。男人们运着麦捆,她自己正在挖土豆。年老的婆婆也在出力,而孩子们玩儿得正欢。大车上满是金黄的麦捆儿,她丈夫普罗克尔正大步跟上。自己从木桶里倒出了格瓦斯,端过去让他喝个痛快。儿子格里沙在麦地里跑着,马儿也伸着长脖子,津津有味地吃着豌豆,还用它柔软、温和的嘴唇叼着格里沙耳朵的嫩肉,女儿小玛莎也要父亲带她一道回家……达利亚伸手挡住耀眼的阳光,向马车久久凝望……这是一幅多么幸福的农家生活图画啊!

你听,唱歌了!熟悉的歌声啊!歌手的嗓音是多么漂亮……最后一丝痛苦的表情消失在这个女人的脸上,

心儿已经随歌声飞去,

她忘情于无比美妙的歌音……

世上再没有别的歌曲

比梦里听到的更加迷人!

苦命的女人终于得到了她梦寐以求的幸福,这幸福却在她临终前的梦里。这样的对比给我们留下的印象,比直接描写痛苦场面更加强烈而动人。这时纹丝不动的森林肃立着,头上是冬季寒冷的天空,只有这森林给我们带来了最深沉、甜美的静谧和安宁。

疲倦的胸膛啊,在什么地方

能这样深深地自由呼吸?

如果活够了,也只有在这儿

我们才能够香甜地安息!

…………

没一点声音!心儿在死去——

由于哀伤和强烈的爱情。

谁站在这儿都能感到:

这死寂压抑着人们的心灵。

在死寂的、冷漠的森林中,吸引人们的只是那无人能了解的秘密……突然,诗人用他的神来之笔,写了一只嬉戏中的松鼠。这小东西沿着松树一跳,雪块掉到了达利亚肩旁,而达利亚已经僵冷,沉入了一片神奇的梦乡

……

以这死寂的、雪亮的森林和冻僵的女人为背景,可爱的、活泼的小松鼠用理想主义的光辉,投给全诗一丝亮色。

这篇作品写得真美。它把俄罗斯的自然和俄罗斯人的心灵写得那样美,即便它的主题是描写劳动人民的苦难和沙皇俄国封建制度下背着重重愚昧落后思想包袱的农民。

我对涅克拉索夫有一种特别的感情,因为我的诗歌翻译生涯就是从涅克拉索夫开始的,就是从他的《伏尔加河上》开始的。

作为诗人,他自有他的长处和短处。可是他的一些描写农民生活、关心农民命运和民族未来的作品,是那样充满情感,是那样打动人心,叫人读后久久不能遗忘。像这样的诗人,既不需要用“现实主义”去抬高他,也不是用“现实主义”所能贬低得了的。诗人的地位取决于他的作品,贴标签有什么用呢!

拿我国的诗人来说,杜甫能说是单纯的现实主义诗人吗?读读他怀念李白的诗篇吧:“魂来枫林青,魂返关塞黑。……水深波浪阔,无使蛟龙得!”——这哪像什么现实主义!可是历来被中国人尊崇的杜甫,现在也有被扣上“现实主义诗人”的危险了。有的人是想以此捧他;还有一些人,他们对中国人历来强调的东西都有某种本能的反感——他们反对和谐的艺术,反对忧患意识,而这些都是中国人历来所强调的。这些人以他人的是非为是非,他们不懂得辩证法的否定之否定。中国诗歌是曾经影响世界的,它难道不可能和中国的其他文学艺术部门一道复兴,再次影响世界,引领世界诗歌的潮流?

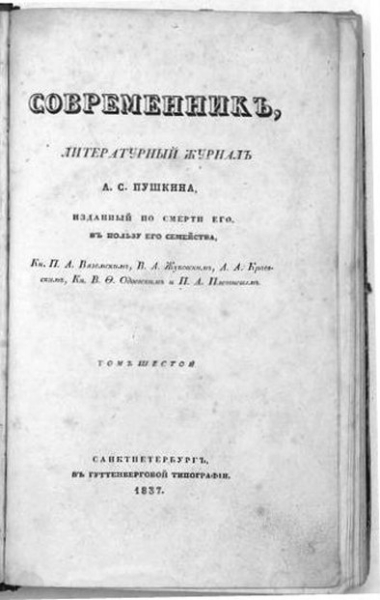

顺便说说:涅克拉索夫在文学史上是只作为诗人被提到的,但他还有另一方面的功绩。由于长期主编《现代人》和《祖国纪事》杂志,他实际上是19世纪俄国进步文学重要的组织者。像列夫·托尔斯泰这样世界级的作家,就是涅克拉索夫发现的。

19世纪俄国文学为什么会突然出现那样一个高峰?这是个许多人在研究的课题。我想,杂志和文学评论应该说功不可没。而涅克拉索夫,就长期起到进步文学界的组织核心作用。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制