唐棣绝不是一个“讲故事的人”,他的文本时而与故事为敌,时而与故事同行,阅读过程就是消解故事元素的过程。

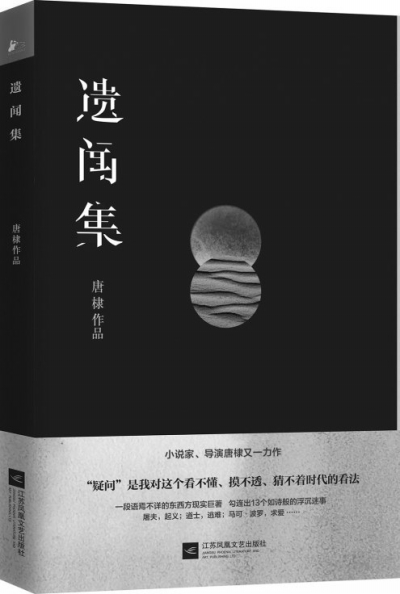

对于一个写作史不短的作者而言,跨界除了明显的坏处之外,好处是获取某些独特的角度。我们最初认识唐棣是因为其导演身份,文学式微时代写作者的迷惘与惊慌显然未对他造成影响——这是他的侥幸。所以,他创造了这部复杂而天真的作品。不可否认,它带着这个时代特有的——我们既熟悉又陌生的焦虑感。

作为小说家,唐棣对小说具有偏狭的理解,这导致他不自主地在写作时输出一些看法(包括在小说《朋友》里对友情的怀疑,在《天上有只鹅》对死亡的最初恐惧等)。他未必承认,我觉得他的小说不是一般写作意义上的讲述。其中艺术、画面、时间、结构的观念比重超过传统小说所关注的人物塑造。唐棣曾说“我的小说没边界的事,我写马州只是找自信,这样我就可以随便说那些我想说的话了,我不在乎真假,我只关心我关心的”。

他偏爱在写作中强调符号。以前是大半虚构而成马州,现在是一个想象力架空的“历史区域”——包括某个被命名为“米尔赫索群岛”的地方,还有西方故事集里很多奇妙的沙漠、郊外小镇等。没有记错的话,这是他首次离开“马州”的文学作品,自信的来源是更强大的虚构——对地域与某些行为逻辑的虚构,如《靠近内心的敏感》里卡夫卡笔下人物般的“鼻子”就有一种后现代的逻辑在支撑……

“现实的东西越是虚幻,虚构的东西就应该基础扎实。”唐棣似乎十分信服法国导演埃里克·侯麦在《六个道德故事》前言里写的这句话。可见他对虚构与真实的思考是存在的,关于两者的关系,他的看法反映在文字中是“另一种荒诞”。“我对这部分民众认知范围内的历史写作更自由。”(《遗闻集》附录)这部分历史是“将载于《市志》《民间查考》《胭脂源杂录》等卷集,及调查走访本地德高望重人士所获的信息加以总结、整理、组合。这些有所依据的虚构,或许可以称之为正史?”无知的人被委以重任,这个癫狂是时代性的……这构成了他写作的主要意义。“多少荒诞不经未被载入轶闻。”这是附录中的一句话,这很可能是唐棣写作本书的初衷,它的意义在于荒诞与觉醒、意义与不经意的错位等。

这些都是令人担心的。唐棣写作的致命问题是与这个时代的爱与怕都是逆向的。而《遗闻集》是一本既古老又现代的书。它遵从故事古老的本质。另外是“疑问”与“遗闻”互文,我们终于遇见一个信誓旦旦地怀疑,而不是唯唯诺诺地相信的作者。

我欣赏唐棣处理艺术家对时代看法的方式,以具体的作品诉说,每个人可能都不可逃避的心理焦灼。“我也以为,自己是个说谎者,我现在可以不这么说了。你们不知道,谁也不会知道,发出声音的那张苍老的脸孔多是多么可怕!”(《青春之火》)我们在他的故事中穿行,遭遇离题再离题,进入一花园。这个花园无需出口,迷幻异常,真实也虚幻,像我们面对当下社会事件的心态。真实是什么?故事中人物的处境,虚假的是所有环境、关系、语言系统……“面对她的提醒我百感交集。几次想问她我需要准备什么?在别的生活里我需要什么,她却说她只负责提醒。”(《谁来演奏》)

我们总会读完这本书,然而“无限”布满故事的罅隙,我不晓得这些空间是否是作者有意为之。可以确认的是它们以一种冒着被评论家批评和被读者拒绝的双重风险来了。

一个可以在散文中朴素得令人吃惊作家,到小说创作时,他把我所不理解的那种冲突性极大发挥。他的小说蕴含某些电影元素,可能和他跨界有关,但据他小说的时间看来,似乎他在写作之初就有某种不自觉的意识,这个画面感的存在已不仅仅是为了叙事,在故事与句式,人物与心理描写,主题与意义之间,不断变焦,不断跳切,这点让我想起我开头对作者的定位——小说不单是承载故事的文体,更是包容时间的艺术品。

这是否可以解释我把这样一个略显复杂的文本,放在当下年轻一代的写作语境下来探讨其价值?大部分小说家对内容怀有天然的热情,他们对故事乐此不疲,对人物情感深重,他们对思想意图加深……长久以来,这就是我们见到的大部分文学作品的固定基因。但是对形式语言的贡献十分稀少,这是为什么?其实,每个作家好像都对这个时代的阅读癖好了如执掌,但是这个时代又永远超过他们的想象一点点。

唐棣绝不是一个“讲故事的人”,他的文本时而与故事为敌,时而与故事同行,阅读过程就是消解故事元素的过程,人物在文本最初的性格与面貌会随着他的叙述进入迷雾。

事实上,每个时代都有其被大部分人接受的文学样貌出现,这是一个符合时代的文学速度。在文学创作领域,每个人都清晰自己的位置。跨界身份在我看来不仅没有消耗唐棣的耐心,反而为他的作品充满游戏感,例如《神迷》中,马奎斯(港台译名)与马尔克斯的对应,作家自身的戏谑描写等。他保持自己的速度,以多样的文学面貌——《西瓜长在天边上》的天真和《进入黎明的漫长旅程》的复杂等,继续前进到《遗闻集》的有趣而意象富饶、多义。也许,这真的是一种未与更多人相识的文学、偏狭的理解下的文学,这种写作的意义自法国新小说时代而来,有点接近“超文学”艺术创作,文字沦为道具,这是客观的,无高下之分,我想这种说法可能是唐棣所认可的。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇