历史永远会有别的可能。因为有时间,有地点,有黑色的机遇。

虽然不写作也能活,但是还要看着讨厌的人活着,耀武扬威甚至流芳百世,希拉里·曼特尔不乐意了,她想:为什么不能对真实人物来一场虚构暗杀?毕竟,就像阿加莎·克里斯蒂所断定:人人都有谋杀的欲望。

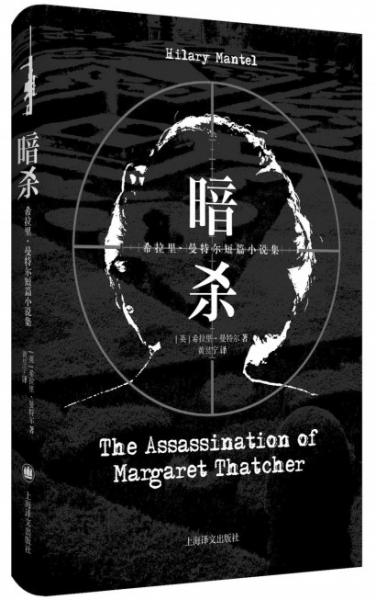

在读希拉里·曼特尔的两本短篇小说集《暗杀》《学说话》之前,我跟绝大多数读者一样,对她的认知停留在“历史小说家”。希拉里·曼特尔两度揽得英国布克文学奖,她的“托马斯·克伦威尔三部曲”第一部《狼厅》在2009年获奖之后,第二部《提堂》甫一出来又摘得2012年布克奖,在英国文学史上也算是绝无仅有的一例了。该系列第三部暂定书名为《镜与灯》,不知未来能否上演“帽子戏法”刷新纪录,创造三部曲三连冠的奇迹。

她属于那种叫好又叫座的作家,无论是以英国都铎时代为背景的《狼厅》《提堂》,还是以法国大革命为背景的《一个更安全的地方》,都是打破严肃文学和畅销书之间森严壁垒的成功典范。

她写厚重历史题材,千头万绪,风起云涌,宫廷秘闻,社会变革,笔触冷峻如刀。

以其处女作《一个更安全的地方》为例,中文版一共63万字,上下两册加起来页数近千,时间跨度从1763至1794年,上百个历史人物登场,构架如此恢弘,读起来又像一幅工笔细描的十八世纪末法国浮世绘,我们能从小说里看到当时面包和煤炭价格的浮动、各个阶层的穿着谈吐、革命爆发前的禁毁出版物……其严谨可见一斑。

新闻图片里的希拉里·曼特尔有一张如此无害的脸和一对水汪汪的PuppyEyes,很难想象她在文字的世界里简直就是《爱丽丝梦游仙境》里那个爱砍人脑袋的红皇后升级版,花式杀人绝不手软,手起笔落间——啪,一辆车撞了,一只手软塌塌地从后备箱里伸出来;哗啦,一叠盘子打碎了,一个被背叛的主妇心跳骤停。减肥的女孩,暗夜里的路人……她以笔为杀器,收割起人头来干脆得很。

对于大革命时期的法国人或者不相干的路人尚且如此,可以想象,在面对自己讨厌的人时,她可以如何不动声色地设计完美杀局。

1983年,曼特尔住在温莎,看到时任英国首相的撒切尔夫人眼疾手术后在医院的花园里休息,“我想,如果我不是我而是另外一个人,她已经死定了”,这个念头在她心中酝酿了足足30年,最终成文,一时举国哗然,撒切尔的前公关顾问甚至呼吁警方对曼特尔开展调查,因为她公开承认了谋杀的动机和意愿。

虽然《刺杀撒切尔》意在表明政治立场和态度,却绝不是干巴巴的政治文本,就文学标准来看,其谋篇布局和节奏的把控可以称得上炉火纯青。

曼特尔给这个相对紧凑的故事安排了两个人物,一个是住在温莎的“我”,一个是带着长枪的闯入者:杀手。爱憎分明的曼特尔很专业地将自己的倾向搁置一旁,声明:“我并不是这两个人物中的任何一个。”她给房间的女主人安排了爱尔兰远亲,但骨子里已经是彻头彻尾的温莎女人,嘴上说自己不在乎阶级、地域、种族,但面对穿着廉价外套、满口“伙计”“茅坑”、喝茶居然要求加廉价白糖、来自利物浦(爱尔兰裔众多的英国城市)的杀手,暗地里优越感十足。

两个人物之间的对话简短却有张力,他讽刺她是“资产阶级”,而她回以“工艺专科学校”,瞧不起他的受教育程度。不过幸亏有共同的“敌人”撒切尔——她讨厌那个杂货商兼市政官女儿的冷酷、倨傲,而他同情因铁娘子拒不妥协而绝食致死的爱尔兰共和军囚犯,他谈论起“那些绝食的男孩”是怎样在绝望中一点点被他们自己的身体消化和吞噬,在对于逝者的悲悯中,两人超越了阶级的鸿沟,渐渐产生了近似于同谋的感觉,女主人不忍杀手也步后尘成为烈士,有了后来带他去看可以撤退的门。

你我都知道撒切尔夫人一直活到终老,但读曼特尔的小说时,时刻有一个巨大的悬念抓着你,这场事先张扬的虚构暗杀,最终将通往何处?这个悬念会一直导引我们读下去,读到历史小说家曼特尔本人打破第四面墙,现身说法指给读者看一扇墙上的门:

“它是一扇特殊的门,不会遵守任何支配木材或者钢铁的法则。没有哪个锁匠能挫败它,没有哪个看守能踹开它;巡警会从门前绕过,因为这扇门虽然有形,却只有信徒才能看见。”

史蒂芬·金笔下的人物曾穿过这扇神奇的门,阻止了对肯尼迪的刺杀,这让他的《11/22/63》变成了一本跨平行世界的奇幻小说。——但这不是流淌着爱尔兰血液的杀手的做法,不是历史小说家希拉里·曼特尔的选择,她只是让这扇门显形,然后告诉我们:

“历史永远会有别的可能。因为有时间,有地点,有黑色的机遇:那一天,那一刻,灯光斜照,远处,靠近辅路,冰淇淋车叮当作响。”

2017年的夏天刚刚过去,没有冰淇淋车叮当作响,唯蝉声汹涌,声嘶力竭。——你看到别的可能了吗?

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇