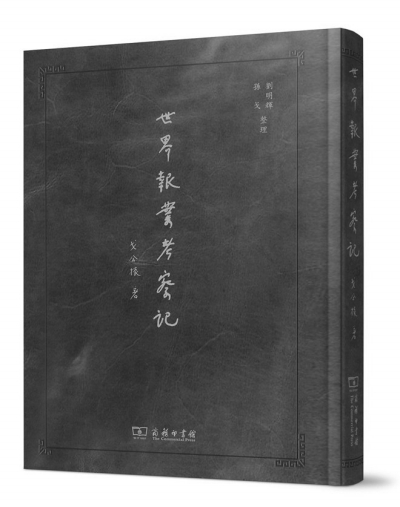

一九三二年一月底的一个夜晚,日军轰炸上海,在商务印书馆静候出版的戈公振先生之《世界报业考察记》,恰遭此飞天横祸,顷刻化为灰烬,让人惋惜不已。本以为自此已无再见之可能,讵不料今天重现于天日,且仍由商务印书馆执其事毕其功。惊喜之余,不禁为造化弄人,缘分有定而感叹。

戈公振是一个资深的记者,但因其《中国报学史》一书,在学界的名头似乎更响。他长相“很清秀,戴着一副金丝的眼镜,完全是一个英国式的绅士,态度和说话非常持重”。这似乎更符合我们对于历史学家而不是记者的一般认知,与我阅读《中国报学史》所留下的印象也是十分吻合。他曾用工整的小楷给侄子戈宝权写下:“房子是一块砖头一块砖头造成的,学问是一本书一本书读成的。”想必这也就是他自己的风格。

这本《世界报业考察记》,是戈氏平生第一次出国考察路途中顺访英国《泰晤士报》和《纽约时报》的记录。在戈公振的眼里,这两家报纸非同小可,“在今日皆具有无上威权,各执一洲舆论界牛耳”。这当然也不能算是戈公振的独家发现,而是得到当时世界各国,尤其是西方发达国家公认的。即便是近代中国报界和学界,对此也早有认同。从王韬开始,对《泰晤士报》就已“仰之几如泰山北斗”。就像戈公振在《泰晤士报》部分一开篇所说的,“世之言报纸者,必称泰晤士”,“其文字势力,充塞宇宙间”。这也符合他编著考察记的目的,“以供我国报界之参考与勉励”。

这就不难理解,为什么这两份报纸的状况及其运作,是戈公振考察的重点,也是他组织叙述的主要逻辑。显然,他是想用自己的亲历亲见亲闻,展示具有代表性意义的“世界报业”之真实剖面,探究其威权之所在。好比“书是一本一本读”的一样,戈公振的考察也是循规蹈矩,一个部门一个部门走。采编自然是必经之地,此外还“遍历排字铸字铙版印刷诸室”,甚至人员福利、广告营销、经费开支,乃至食堂餐厅淋浴室换衣柜等等,都在他的踏访之内。在看似有点乏味的平铺直叙之中,其实还是处处流露出戈公振笔墨运作的匠心。比如《泰晤士报》的“参考室”,就是他特别用意之处。“此室储外间不易觅得之文件与书报”,一个个不同颜色的盒子,按字母排列,检索异常方便。他试着取出有关蒋介石的盒子一观,“几已巨细靡遗”,令其“惊叹无已”。“每遇重要事变”,《泰晤士报》就能立马在新闻中附有地图,其谜底就在于此。他回国第二年创办“申报图书资料参考部”,想必就是考察所带来的启发。不仅如此,像《泰晤士报》采访室“工作人员甚多”,按条块各有所职;访员“均妙选富有学识经验与声望人士。每能不避艰险,务得一事真相”等等,都是他试图特别突出的。在这样的基础上,他引出了结论:《泰晤士报》的发行量有逊于《每日邮报》,物质设备不如德美大报,然“在国内及国际间,不失其领袖报纸之地位”,原因无他,就在于其“立论谨严,取材维精”。

对《纽约时报》的察访,除了生产流程、管理运作等面上的情况,戈公振对报馆建筑的不断扩展大有钦佩赞赏之意。在奥克斯所主掌的“七十余年之历史中,徊翔亢进,每岁星十周,馆屋殆必经一度之扩充”。“今之馆屋,已为其第八次所经营。”一九〇四年,《纽约时报》“在派克路四十一号时,其馆址面积为二万二千尺”,“在现已完成之新屋,则为三十一万七千七百八十八尺”。戈公振计较于报馆建筑,不仅因为这是一家报馆的门面,更是其实力的体现,以段一孚的说法,空间甚至会成为一种提供财富和权力的资源。不提时代广场在纽约具有的标志性地位和文化象征,即就《纽约时报》的印刷能力和报纸销量,也是随着馆屋的变化而变化。“一九〇四年时印刷之能力,每小时为十六版之纸五万四千页”;“而在完成之新屋中,则为六十五万二千尺”;“其销数第一年仅有二万六千份,今已日销五十余万份。星期日且增至七十余万份矣”。如此庞大的体量,运作起来却是井井有条,戈公振不得不感慨,“观于纽约泰晤士内部工作之复杂与宏大,较其建筑,似尤为动人”。对于“未身历其境之读者”,绝对想象不出几乎“无奇于晨间之一杯香茗与面包”的一份报纸,“其原料及工作”,竟是如此“广泛而复杂”。

《世界报业考察记》的体例,似也有别出心裁之处。这个所谓的“考察记”,实际上是由实地考察和报纸历史两部分构成的。如所周知,“考察”是现时的,以考察者视线为视线;“历史”是过去的,来自观察者的“第三只眼”。戈公振将这看似风马牛不相及的两部分内容合在一起,共同构成其主体内容,恐怕不是为满足他本人既是资深记者又是报刊史家的身份和趣味,而是另有所图。

稍微注意即可发现,戈公振不是将两家报社的历史,穿插在考察内容之中,犹如一般新闻报道中的背景交代,而是与考察内容前后相接。在《泰晤士报》部分,他为自己的处理做了如下的说明:《泰晤士报》的领袖报纸地位,固然与“近世纪来,英国国运昌隆”有关,“但苟读关于泰晤士之记述,则自创始以迄今兹继续不断之努力”分不开,故“爰不惮觏缕,再从历史上加以介绍,俾世之治报学者,知所考镜”。《纽约时报》的交代比较简略,但意思也差不多,即该报的“声威鼎盛”,来自于历代发行人奋力拼搏的结果,体现出美国国民独有的品性。乔瑟夫氏所著的“纽约泰晤士之精神与发育一文”,恰为此做了展示,可“供历史上之研求”。于此而见,戈公振是把现实和历史,视为一个无法断开的整体:现状不能不导引到历史原因,历史则为现状的形成做了证明,贯穿其间的正是其始终如一的努力精神。这两家报纸之所以“具有无上权威”,就是来自这样的代代相继。

说来或许是巧合,戈公振的这番出国考察,是在其《中国报学史》完成之后。如把这二者联系起来,或许更能读出其“世界报业”之深意。戈公振对于民国以后中国报业有这样一个评价,记者“非进而为官,即退而为营业所化”。这与当时正在北大任教的徐宝璜之观感类同,报纸“现多徘徊歧路,即已入迷途者,亦复不少”。正是因此,戈公振迫切希望报业有“彻底之觉悟”,“迎合世界之新潮,发皇吾侪之美质”,以不负自身之天职。他走访《泰晤士报》和《纽约时报》,并不顾路途劳顿,在国外途中就开始着手编撰,怕就是要以著名报纸之作为,为中国报业提供学习榜样,“知所考镜”。他参观“世界报业”,他更向往这样的“世界报业”。“吾不能不希望我国报纸之觉悟,吾更不能不希望我国报界之努力”!在这个意义上说,书名冠之以“世界报业”,不只在于这两份报纸的影响,同样是它们所代表和预示的报业之世界潮流。

回国之后的第二年,戈公振在一篇文章中曾这样写道:“新闻学的主要目的,不是使人学得实用的职业,是给他一种精神上的立脚点,指明他能够站而应该站的地方。”这不仅是《世界报业考察记》的指向,也是他自己考察的基点和标准。他是以自己所认可的“世界报业”的精神立脚点来考察“世界报业”,并又转而借助自己的考察,力图将这样的一个精神立脚点传达给中国报业。在他心目中,中国报业和世界报业是一体的、前后相承并最终融合的,关键是踏踏实实百折不挠。他在只有寥寥几句的考察记自序中就袒露了这一番心迹:该考察记“以供我国报界之参考与勉励,使其深信一事之成功在长期奋斗以后,且非纯粹营利而为对于公众之一种贡献”。

《世界报业考察记》的内容于今似无足道,因为今人的眼界和对世界报业的了解,已超出其不知多少。然而,“深信一事之成功在长期奋斗以后”的期待和“对于公众之一种贡献”的“立脚点”,不仅让我们对这一位记者型学者或学者型记者的执着和坚毅,有了更为深刻的体察,同时也迫使我们不得不做出思考和回应:在新传播技术崛起,传播发生革命性变化的今天,什么该是新闻实践的精神立脚点呢?

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇