作家访谈

写《藏珠记》,是乔叶自称“老妇聊发少女狂”的起念。她揪住青春的尾巴,写了一部关于爱情的小说,以此“致青春”。

“爱情和美食,千年处女和帅哥厨师,这种选择我知道会有人说幼稚、可笑、肤浅,或者别的什么,我统统能够推想得到,没关系,对于读者,我没有期待。”乔叶戏称这是一部满足自己的小说,满足于自己某些“厚颜无耻”的幻想。

小说很好读,很传奇,不同读者可以从中找到不同的兴趣点。因为除了轻巧灼热的爱情,还有厚重的古典文化为背景,还点缀着河南的传统美食。乔叶因此在后记中感谢中国古典文学史上那些伟大的记录者和书写者,他们是潜藏的另一种意义的原创者——《独异志》《广异记》《资治通鉴》等关于波斯人和珠子的那些故事,是一棵棵大树,《藏珠记》则是其中引出的斜枝。

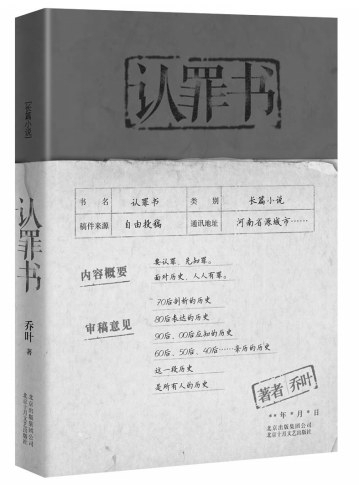

中华读书报:看《藏珠记》,忍不住和《认罪书》比较。因为后者是你写得“最辛苦”的一次。可否先谈谈,回望你“最辛苦”的写作,是否达到了你期望的影响或评价?

乔叶:事实往往证明,很多极端的表达到后来都要自打耳光,“最辛苦”也是如此。最辛苦只是当时的感觉,殊不知后面还有更辛苦的呢。如今早就不觉得《认罪书》很辛苦了,也许是好了伤疤忘了疼吧。

不仅是《认罪书》,我对所有的小说创作都没有什么评价上的期待,有的只是最基本的愿望:顺利发表和出版就好。这种心态有一个好处,就是其他随之而来的都是意外收获,包括中国小说学会的年度上榜,获得当年度的“人民文学奖”等等。批评和质疑的声音也一直都有,都很珍贵。

中华读书报:《认罪书》的主题有两方面,一是原罪与救赎,二是爱恨情仇。如何将二者无缝对接的糅合,对你来说是否也是一种挑战?

乔叶:没错。原本只想写二,结果自己不满足,就扩展到一。两张皮要粘贴到一起,是很大的挑战,也让我深刻认识到自己的局限。但是已经写到了这个份儿上,总不能半途而废,无论如何要进行到底。粘贴的质量是水准问题,我能解决的就是态度问题。水准也许惨不忍睹,态度还算差强人意。

中华读书报:你是一个特别勤奋也特别用心的作家,无论是《认罪书》还是《藏珠记》,都能感觉到你的努力和进步。这两部作品给我的印象有些相似之处,比如有意植入各种知识,《认罪书》像百科全书,每个人成长的土壤、背景、喜好都兼顾,作品充满丰富的细节;《藏珠记》则相当于一部美食的百科全书。这些内容的存在自有它的妙处,但当资料比较密集地出现,你会担心读者的兴趣吗?

乔叶:我是个比较自私的作家,在写作的时候,基本只照顾自己的兴趣。在写完之后倒是会担心读者的兴趣,可是想到再怎么担心也无济于事,也就不担心了。每部作品都会碰到它的读者,这是它们的命。认命吧。好在它们的命似乎都还不错。

中华读书报:《藏珠记》的构思和个别的细节,比如U盘在作品中的特殊意义——这和《来自星星的你》有些相似。这些相似,是不可避免的吗?

乔叶:你这么一提醒我倒是想起来,刘震云的《我叫刘跃进》也是U盘的梗。我也毫不怀疑,U盘也会成为别人小说的梗。在我的意识里,这东西只是个合适的道具,没有什么特殊意义。所以既没想着拿来借用,也没想着刻意避免。

无论是道具还是故事架构或者是叙述角度,在诸多前仆后继的写作者笔下,各种元素必然是重复使用的,并不新鲜。正如今年获诺奖的石黑一雄反复使用的第一人称“我”一样,我觉得这都不是问题。很多东西本身并没有生命,让它拥有生命的是具体的鲜活的作品。所以,说一千道一万,写出好作品才是最要紧。

中华读书报:《藏珠记》着力描写爱情,腰封上打出“我爱你,爱死了”的宣传语。你的主旨,也是希望拷问当下爱的能力。但是,我不知道是自身阅读的感悟问题,还是其它原因,尽管你将“爱”置于生死之境,我却未能读出感动,相反,爱在小说中是一种小儿女的情趣,最终不是爱决定唐珠的生死,而是性——当读者与你的写作主旨偏离,你是否觉得遗憾?

乔叶:我们是大差不差的同龄人,所以你的感悟很正常。不遗憾,很会心。我猜想,这种感受也应该是中年读者的普遍感受。对于小说中的爱,我们其实是很难去信的。爱的最理想境界,就是无条件地全身心付出,这在现实中近乎神迹吧?作为写作者,我把自己代入成唐珠时,也说服不了自己去彻底地信,唐珠一直在计较自己对金泽的爱,一直不舍得全身心地付出,所以才会常常陷入自我质疑和自我鄙薄,所以也才会有恶人赵耀来以恶行推她完成这最后一步。

读者的阅读重心很有差别,就我接到的反馈来看,年轻的读者喜欢其中的甜美爱情,世故的读者津津乐道赵耀的“司机哲学”,吃货读者喜欢“厨师课”,最冷静最挑剔的专业读者如你,往往一眼就能找到作品的虚弱穴位。我也一直在等待这样的读者,被人按到酸疼处,也自有一种相知的快感,哈哈。

中华读书报:阅读的时候我在想,这部小说的叙事对乔叶而言应该是毫不费力。是这样吗?除了大量的知识素材,驾驭起来是否相对容易?

乔叶:这个问题,让我有点羞惭,觉得你似乎是在委婉地对我提出批评——因为这小说对我来说没有叙事难度,所以对读者来说也没有阅读难度。我走了一条好走的路。看起来仿佛如此,其实也不尽然。在这样一个小体量的作品里,想容纳尽量多的东西,需要把很多元素都安置合适。即使是知识素材,也得让素材贴着人物走,想要贴得痕迹淡些,也要反复斟酌——阅读者的毫不费力不等于写作者的毫不费力,尤其是我这样平凡的写作者。那些天才作家也许会写得省力而让读者读得费力?也许吧。

中华读书报:在《认罪书》中,就感觉你的写作稍用力过度。小说中太多文字游戏,有些地方过于雕琢。而在《藏珠记》中,似乎也存在这个问题,唐珠口中冒出的那些典故稍显造作,与她后面和金泽交往的表现,感觉不是一个人——是否要纠正一下我的感受?

乔叶:《认罪书》的问题就是用力过度,《藏珠记》与之还有所区别。唐珠这个人,我是这么想象她的:她的叙述有典故很自然,因为这是她的千年积累。当她与金泽初识且无意于再见时,她就可以毫无顾忌地泼洒自己这种不同寻常的积累,但是,当她和金泽再度相遇并且交往日深,她就要隐藏这种积累,展现自己的平素日常,也就是很小女人的一面,这才是一个女人面对爱情的样子吧。所以小说中的人物就是你感受到的纠结或者分裂。综上所述,你的感受很准确,无需纠正。

中华读书报:在整个2016年,你对《藏珠记》修改了五稿,直到改不动为止。你如何看待修改?《认罪书》也修改了多次,为什么会有这么大的定力,耐心修改?《藏珠记》的修改,主要是改哪些方面?

乔叶:在小说创作尤其是长篇创作上,我的第一稿往往是非常感性的,自己都看不过眼,非常丑陋。但没办法,我需要这丑陋的第一稿,哪怕我最后要砸碎它,它对我也很重要,因为它意味着此路不通的可能性。然后就是第二稿,第三稿,可能还是此路不通。没关系,总有通的那一天。这种找路的过程,自有风景和乐趣,是写作中的糖果,喂养了我贫瘠的定力和耐心。至于《藏珠记》的修改,主要是把唐珠的单线叙述改成了其他几人加入进来的多线叙述,每个人的叙述腔调和切入角度以及在故事的衔接设置上都会有相应的问题,需要反复调整,不过也很有意思。

中华读书报:你如何评价《藏珠记》在你创作过程中的独特价值?

乔叶:这个小说对我的最大价值,大概就是体现在精神上。我一直在用想象力和唐珠同行,努力在心理上无限接近她,试图以她经历的这种沧桑,来理解生活中的人和事儿,等到写完,也真切地感觉到自己比之前成熟了一些,淡然了一些,宽容了一些,也悲悯了一些。写作是一种修行,确实如此。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制