方大曾,是“七七事变”现场报道第一人。为纪念“七七事变”爆发80周年,方大曾诞辰105周年,中国社会科学出版社于月前隆重推出《解读方大曾:方大曾作品及范长江新闻奖得主的阅读笔记》。本书系方大曾首部作品合集,包含历经多年搜集而来的方大曾通讯及译文27篇,摄影作品150余幅,大部分作品系失而复得,是多年以来寻找方大曾的重要成果。本书由《方大曾:消失与重现》一书作者冯雪松主编,中国新闻史学界泰斗方汉奇先生题写书名,18位历届范长江新闻奖获得者联袂解读。

我们当特别怀念一位今年已105岁的青年——在国人纪念抗日战争胜利72周年的节点上,25岁的方大曾在遥远的硝烟中目光炯炯地注视着我们。

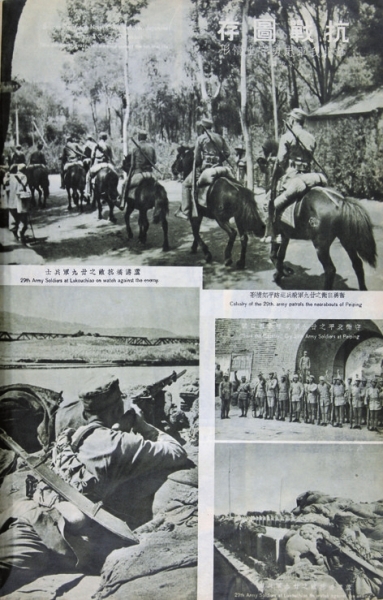

1937年9月,方大曾带着他的武器——照相机和笔,一头扎进中华民族抗日的烽火中。近80个寒暑更迭,在这片早已平静安宁的土地上,年轻的“小方”却依旧定格在战火里。唯有他青春的脸庞、他的照相机,以及他留下的800多张珍贵的历史照片,清晰地散发出他年轻生命的热度。

25岁的方大曾没有死!至今,没有任何人和任何信息能证明小方已经为国捐躯;至今,越来越多的人还在孜孜找寻这位失踪的战地记者。

我脑海里的方大曾,是他消失在人们视线前寄给母亲的那张照片,也是他留下的最后一张个人肖像。

相信大多数国人关于方大曾的记忆,也都是来自这帧近年频频出现在各种媒体的经典黑白照——

一个英俊阳光的青年,头戴二战时期德式战盔,上身扎着军人斜皮带,腰别手枪;头微向左侧,眉宇间透着青春的俊朗与自信,远眺的目光流溢出清澈单纯的笃定。

照片的背景是雕花窗棂,具体地点似乎已无从考证。照片的右上角是方大曾写给母亲的话:“母亲大人存念——儿小方摄于1935年冬时执行摄影工作。”

这张英气咄咄的黑白照,成为我印象中抗日时期最酷帅的中国军人形象。

2016年7月,我收到中央电视台高级编辑、著名纪录片导演冯雪松先生寄来的《方大曾:消失与重现——一个纪录片导演的寻找旅程》一书,封面正是方大曾寄给母亲的这张肖像照,可能是经过技术处理,照片清晰度极高。

捧着这本书,我与“小方”久久对视。我反复端详照片的每一个细节,希望从方寸间读透小方的灵魂。猛然间,我发现小方的上衣并非戎装,而是那个年代中国最流行的青年装,上衣口袋还插着一支钢笔。

小方不是军人?我立即从网上查阅了很多有关方大曾的资料,证实了以前在“战地记者”“抗日前线”等有关他的关键词下形成的印象有偏差——小方的确不是军人,他不过是一个充满情怀的热血青年,照片上的他透出那个时代不多的城市知识青年的儒雅英武之气。

方大曾的多才多艺在贫穷战乱时期的中国并不多见。摄影、文艺、体育、翻译等构成了他充满活力的青春。

中国新闻人对20世纪最著名的战地摄影家罗伯特·卡帕怀有深深敬意。“如果你拍得不够好,因为你靠得还不够近。”他的这句话早已被业界熟知并奉为经典。而与卡帕同龄的东方战场的战地摄影记者方大曾(比卡帕年长一岁),却因为过早地无声消失,长期以来几乎被遗忘。

1937年7月7日夜,卢沟桥事变爆发,是日本全面侵华战争的开始,也是中华民族进行全面抗战的起点。7月10日,方大曾奔赴卢沟桥,写出《卢沟桥抗战记》。一个明确的史实是:方大曾是“七七事变”后最早赶赴前线报道的记者。

这之前的1936年底,绥远抗战打响后,方大曾即到前线采访。在硝烟里穿行的43天里,他全面报道绥远抗战,《兴和之行》《从集宁到陶林》《绥东前线视察记》等稿件见诸报端。“小方”的图片和文字报道,引起当时大名鼎鼎的记者范长江等人的赞赏和重视。

范长江在《忆小方》里有这样一段文字:“他的工作情绪愈来愈高涨,身体也愈来愈结实。北方的夏季,他穿着短裤衬衣,自己带着他的小箱子行李,在平汉路前线不断地突击。他那诚挚、天真、勇敢、温和的性格,博得各方面的好感。平津陷落之后,我回到了上海,后来接到他从北方来信说:‘我的家在北平陷落了!我还有许多摄影材料工具不能带出来,我现在成为无家可归的人了!我想找一家报馆做战地记者,请你为我代找一岗位。’那时上海《大公报》正需要人,就请他担任平汉线工作……他于是开始为上海《大公报》写通讯。”

1937年9月,上海《大公报》连续刊载了方大曾寄来的署名小方的通讯:《从娘子关到雁门关》《血战居庸关》。18日,方大曾从河北保定蠡县寄出通讯《平汉线北段的变化》,同时寄信给亲属表示将继续北上采访。而谁也不曾料想到的是,自30日上海《大公报》刊出这篇报道后,小方从此音讯杳无,直至今天。

今天,我满怀虔诚捧读“小方”裹满前线硝烟和将士鲜血的文字,凝视这位“中国卡帕”用生命换来的数百幅图片,我完全没有资格去用新闻专业的视角对这些作品本身进行评说。现场、现场、还是现场,小方大量的图文报道给今天的我们呈现的,是一段何其弥足珍贵的中华民族苦难历史的鲜活画卷啊!通过他的作品,我立体地触摸到了抗战的悲壮惨烈,前线将士的视死如归,黄河流域的民生凋敝……我无以言表,唯有泪流满面。

面对25岁的“小方”、我国抗日战争时期第一个消失在战火中的战地记者,我们只能仰视和跪拜!

中国新闻史学界的泰斗方汉奇先生评价:“范长江与方大曾双峰并峙,二水分流,一个长于文字,一个长于摄影,是中国新闻史上的双峰,可以并存于世,并存于史,并存于书。”

国人关注范长江,也是从那个战火弥漫的年代开始的。1935年5月,范长江以《大公报》社记者的名义开始了历时10个月的西北之行,行程6000余里,真实地记录了中国西北部人民生活的困苦,更为可贵的是,范长江第一次以写实的笔法公开、客观地报道了红军长征的踪迹,字里行间显然倾注了他对红军的同情和敬意。范长江的这些通讯陆续发表于《大公报》后,在全国引起了强烈的反响。不久,当这些通讯汇编为《中国的西北角》一书后,出现了读者抢购潮,数月内,此书共出了8版,一时风行全国。西北之行结束后,范长江被《大公报》社聘为正式记者。他又接连写出了《从嘉峪关说到山海关》《百灵庙战后行》《忆西蒙》等著名的通讯。

此后的数十年,范长江为我国新闻事业做出了杰出贡献。1991年,中国记协设立了“范长江新闻奖”,表彰我国中青年新闻工作者,这是迄今我国中青年新闻工作者的最高奖。

2016年6月,范长江的长子范苏苏先生约我写这篇关于方大曾文章。边接听电话,我脑子旋即下意识地浮现出了范长江影子。长江和小方有着很多相似之处:同处一个苦难的时代、同样出生相对富裕的家庭、同属年轻的知识分子、同样是战地纪实报道的先驱……不同的是,长江看到了民族的胜利并为新中国的新闻事业终其一生;而小方的生命却在抗日烽火里戛然而止,一片寂静。

从“小方”有据可查的短暂人生履历可以发现,他没有加入任何政党和军队。由他中法大学毕业后曾在北平和天津的基督教青年会工作的经历推测,这位在北平出生的知识青年也许怀有宗教理想。而这位看上去单纯开朗、阳光进取的青年,还有他更为深沉的一面——从小方的战地报道作品,以及他家人和友人的多侧面回忆中,我们完全可以勾勒出他可敬可爱的完整形象:他对民族和国家情感炽烈,对战争和丑陋充满义愤,对灾难深重的平民满怀同情。也许,正是小方尽管没有政治色彩却又壮怀激烈的人生,更让我敬畏和景仰。

如不是20世纪90年代,方大曾的亲属向友人公布了珍藏几十年的小方摄影作品,部分作品在台湾出版后立即引起摄影界广泛关注的话,可能小方至今依然无声无息无人知晓。一个民族的英雄诞生于这个民族的土壤,无论他是怎样的身份,抵御外侮的英雄永远是属于全民族的骄傲。在国家的英雄相册里,理当有一帧“小方”的硕大肖像。

正因为此,尽管今天方大曾存世的可能性几乎完全没有,但仍然有越来越多的人加入到“寻找”小方的行列,期待在某个地方发现他的踪迹。其实,无论能否找到方大曾,“小方”都已然成为中华民族一个永远不会消失的精灵!

1937年11月8日中国青年新闻记者协会在上海山西路南京饭店成立时,发起人之一的范长江那句深情的话:“如果小方在,他一定会来的。”

(本文摘自《解读方大曾:方大曾作品及范长江新闻奖得主的阅读笔记》,作者赵拴为第八届范长江新闻奖获得者)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制