苇岸这位杰出的散文家,离开人世已有18年。虽然在文学史上苇岸还没有得到足够充分的评价,但是他在上世纪末所做的时代预言,正逐渐成为我们面临的现实,他在散文中表达的对整个人类和世界的忧思,也在日益引起关注。苇岸和他的书,正像他对梭罗的评价一样,显现出一种永恒的“超时代意义和散文作为一种文体应有的力量”。

我出于对苇岸的热爱之情,曾多方留心和搜检他的相关资料,后来有幸在网上购得一份苇岸的翻译手稿复印件。手稿上的这篇译文不见于苇岸的文集,也无研究者提及,它所传达的信息是非常珍贵的。我查阅了苇岸的书和不少相关的资料对手稿做了一些考察。

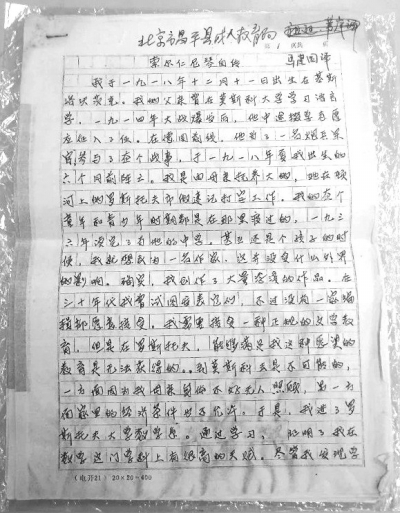

我所收藏的是苇岸翻译的《索尔仁尼琴自传》手稿复印件。不过这并非是普通的复印件,而是苇岸自己用来投稿的复印件。手稿复印件后附有英文原文的复印件,并且在复印件的首页还有人用钢笔写了“北京市昌平县成人教育局”及苇岸与另一位合译者的名字。不过两位译者的名字随后又被涂去,而改成了“马建国译”。马建国,正是苇岸的本名。这种改动,显然只能出于译者一方(既然只署一个单位,另一位合译者显然是苇岸的同事。我后来在苇岸日记中查到此人,他与苇岸曾一块外出旅行,但除此之外便找不到有价值的信息了。他的署名为何被删,是自己主动删去还是因故被苇岸所删?只能存疑)。另外,苇岸的字体很有特点,复印件上的正文一望即知是苇岸的字迹。《太阳升起以后》和新版《大地上的事情》中收有苇岸部分手稿的照片,仔细比对之后也可以确认无疑。

苇岸选择翻译《索尔仁尼琴自传》绝非偶然。查阅苇岸作品及书信日记,其中多处提及索尔仁尼琴。苇岸对被称为“俄罗斯的良心”的索翁有很高的敬意,在《素食主义》一文中,苇岸还引用过索翁的观点来表达自己的共鸣:“而在自律方面,曾严厉抨击西方社会的实利主义的索尔仁尼琴,反对‘贪婪的文明’和‘无限的进步’,提出应把‘悔过和自我克制’作为国家生活的准则。因为纯洁的社会气氛要靠道德的自我完善来造成,稳定的社会只能在人人自觉地进行自我克制的基础上建立。”更加值得注意的是,在苇岸的作品和日记中,恰有两处明确提到了索尔仁尼琴的小传。1988年5月20日的日记中,苇岸写道:“我读过他的小传,听林斤澜讲过他的《古拉格群岛》,在海子那里见过《癌病房》。”不过这里的小传,似乎并不是他所翻译的这篇小传。另外,在《作家生涯》中,苇岸特开辟一小节专论索尔仁尼琴,开头即写道:“索尔仁尼琴,我称他为最有骨头的作家之一。我曾译过英文版的索尔仁尼琴小传,他的苦难始自一九四五年(这一年他27岁)。”这里,苇岸则明确提到了自己翻译过索尔仁尼琴小传,而且引述了其中的原话!这与这份翻译手稿复印件形成无可辩驳的互证关系。对比此处引文与手稿,文字基本一致。个别一两个字的多或少,应是苇岸在自我引用时进行微调所致。《作家生涯》写于1994年8月和9月,由此可以确定,苇岸翻译这篇小传的时间,最晚当在1994年之前。

读苇岸的自述及友人回忆,给人的感觉是,苇岸涉足翻译可能也并不多。我所能想到的,除了这篇译文之外,再就是苇岸在去世前一两年,曾有翻译《梭罗传》的计划,但不知是否来得及开始。苇岸译作既少,那么翻译对象必是经过他精心选取的。梭罗对苇岸的重大影响自不用说,《瓦尔登湖》直接导致他彻底转向了散文创作。苇岸既然还特意翻译了这篇《索尔仁尼琴自传》,也可见他对于索翁,确实是抱有很深的敬意的。

手稿上的文字十分工整,显然是苇岸对着译文初稿认真誊抄过一遍。而且能够看出来,个别地方贴了改正纸一类的东西,再重新写上文字,而不是涂掉重写,这种对整洁严谨的追求符合苇岸的习惯。我注意到,在英文原版的《索尔仁尼琴自传》中,索尔仁尼琴运用了大量的括号性的注释,苇岸在翻译时忠实保留。这让我想起在《我与梭罗》中,苇岸也运用了不少括号性注释。我想这之间应该是多少有关系的。如果这不是受翻译这篇小传或索尔仁尼琴作品的影响,那也一定是得自外国文学的浸染。中国本土的作品,似乎较少这类习惯。

在译稿的最后,苇岸明确标注本文“译自英文版《索尔仁尼琴生平》”。译稿后面附有英文原文的复印件,其左上标着“索尔仁尼琴”的英文,右上标着“文学处女作”的英文,但看不到明确的作者及出版信息。我经过多方查找,最后依然没能找到一本符合条件的英文版《索尔仁尼琴生平》,有些遗憾。不过值得高兴的是,在查找过程中解决了索尔仁尼琴小传的原始出处问题。我竟然在诺贝尔奖的官方网站上发现了这篇英文小传——当然,索尔仁尼琴出现在这里本就理所应当,他正是1970年的诺贝尔文学奖得主。诺奖网站果然有很强的资料与档案意识,在英文小传正文的后面,有这样两段说明:

“FromNobel Lectures, Literature1968-1980, Editor-in-Charge ToreFrängsmyr,EditorStureAllén,WorldSci-entificPublishingCo.,Singapore,1993

This autobiography/biography waswrittenatthetimeoftheawardandfirstpublishedinthebookseriesLesPrixNobel.ItwaslatereditedandrepublishedinNobelLectures.Tocitethisdocument,alwaysstatethesourceasshownabove.”

由此可知,索尔仁尼琴是在1970年获奖前后写的这篇小传,并第一次发表在《诺贝尔奖》系列书中。后来经过再次编辑,这篇小传又被收入《诺贝尔演讲(文学1968—1980)》一书中。一般引用这篇小传,都根据这两个出处。《诺贝尔奖》,在诺奖网站中有相关链接对其进行解释。据其介绍,自1901年以来,每年诺贝尔奖基金会都要出一本《诺贝尔奖》,对上一年的诺奖得主进行整体介绍,其中便会收录得主相关的传记性文章、领奖演讲词等。如果没有意外,索尔仁尼琴这篇小传,应当是在1971年的《诺贝尔奖》中首次发表。这些文字一般按照诺奖得主所写的原文来印行,不做翻译变动,直到1988年,才把所有的文字统一成英语印行。那么索尔仁尼琴的这篇小传,开始应该就是用俄语写成。旁证有三,首先,索尔仁尼琴获得的是文学奖,使用母语以表达对母语文学的自豪和敬意是自然而然的,这也与后来他在美国始终拒绝学习英语的态度前后一致。其次,诺奖网站的这篇英文小传,由上可知其出处正是第二本书《诺贝尔演讲(文学1968—1980)》,而不是最先发表小传的《诺贝尔文学奖》,这正说明最先发表的文本不是英文。最后,上文已明确说小传在收入《诺贝尔演讲(文学1968—1980)》时被编辑过,我有幸找到了这本英文原版的书,发现在索尔仁尼琴小传的标题下面,恰恰标着“译文”的说明字样!所以我推导的结论是,这篇小传应该在1971年首先以俄文发表于《诺贝尔文学奖》一书中,后来被翻译成英文,再次发表在1993年出版的《诺贝尔演讲(文学1968—1980)》中。苇岸所依据的英文小传,文末标注了版权归诺贝尔基金会所有,并且说明“重印已经许可”,那么《索尔仁尼琴生平》这本书应该是紧随《诺贝尔演讲(文学1968—1980)》其后,将这篇英文小传收录。如果这一推测无误,苇岸应该是在1993年或1994年看到这本新书后便立即着手翻译这篇小传,这正符合翻译所要求的及时性。大概也正因为刚翻译过不久,印象深刻,所以在1994年所写的《作家生涯》中,苇岸才特意提及自己的这篇译作,并摘引了部分译文。

最后需要说明的是,苇岸的这份手稿复印件上并无编辑批注,在网上也搜不到译文内容,暂时没有发现任何迹象表明苇岸的这篇译文曾发表过。我查阅了不少资料,虽然肯定仍不够全,但也确实没有发现这篇小传的其它中文版本。所以据我的推测,也许很可能苇岸的这篇译文并未真正面世过,索尔仁尼琴的这篇小传也可能没有再被翻译过。无论事实如何,至少在此前,它们并不为人所注意。而这,正是我对苇岸这份翻译手稿做一番考察的重要原因和意义之所在。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇