2015年11月出席台北“全球视野下的汉学新蓝海国际研讨会”,在开幕式上听“中央研究院”副院长王氵凡森院士说,“应学会从史料的空白处进行思考”,感到饶有深意。联想1990年远流出版公司《胡适的日记(手稿本)》印行说明:“从1911年的美国留学生时代,直到1962年发病去世为止,胡先生一共不间断地写了五十年的日记。”而吴大猷先生《〈胡适的日记〉序》则谓日记尚有“未刊出”“是否存在尚未明”两类,指的便是日记的“空白”。据粗略统计,胡适日记“间断”十多次,累计时间在十年之上。他写日记的要点有三:1、时事的观察,2、感情的生活,3、学术的著作,为的是“留作我自己省察的参考”。其日记的“间断”,与三方面皆密切相关,值得“从空白处进行思考”。

先说时事的观察。胡适留美七年,自言“无论怎么忙,我每天总要腾出一点功夫来写札记,有时候一天可以写几千字”,偏偏缺了1911年10月31日至1912年9月24日间共十一个月的日记。1912年1月1日民国改元,在中华五千年史上算得上是大事,胡适日记为什么会“空白”?阅此后日记便立知分晓——1912年11月19日:“使无梁氏之笔,虽有百十孙中山、黄克强,岂能成功如此之速耶!”1912年12月5日:“南北之统一,清廷之退位,孙之逊位,袁之被选,数十万生灵之得免于涂炭,其最大之功臣,乃一无名之英雄朱芾煌也。”1922年8月24日:“现在吴佩孚一派大概想拥孙文来倒黎元洪。孙文在他的本省不能和陈炯明相安,而想在北方的‘三大’之中做媳妇,真是做迷梦了。”便可推测当年日记定有对孙中山的不敬之论。《留学日记》1939年由亚东图书馆出版,胡适已出任驻美大使,对“国父”的冒犯与自己的官身严重抵牾,不得不予以毁弃。

“五四”的历史叙述,塑成胡适“新文化运动旗手”的光辉。然而“偏激”的学生运动,恰是胡适最反对的,曾说:“单用罢课作武器是最不经济的方法,是下下策。”为了避免“五四旗手”反“五四运动”的尴尬,维护在知识青年心目中的“偶像”地位,只好将1917年7月11日至1919年7月9日两年的日记毁弃,使处于五四时代中心的胡适,竟没在日记中留下第一手记录。

1945年最重大的历史事件是日本投降,胡适1944年12月31日至1946年1月2日的日记也是“空白”,原因就在他是“主和派”。1936年7月27日日记:“精卫先生约第二期谈话会的一部分人聚餐,在聚餐之前有两点钟的谈话。我亦在被邀之列。今日谈的是对日外交问题。精卫宣读中央寄来的一个长档,叙述廿四年五月至七月九日的几次军事谅解,即所谓‘何梅协定’的历史,我极力劝他请中央发表此件。”1936年8月6日日记,有给蒋介石长函内容,主旨为大战之前作一次最大的和平努力,“彻底调整中日关系,谋五十年之和平”。对于抗战的最后胜利,一点精神准备也没有,日记又能说些什么呢?

再说感情的生活。徐志摩之死带来的日记纠纷,曾给胡适以强烈刺激。1931年到11月22日日记:“为了志摩的半册日记,北京闹的满城风雨,闹的我在南方也不能安宁。今天日记到了我的手中,我匆匆读了,才知道此中果有文章。我查此半册的后幅仍有截去的四页。我真有点生气了。勉强忍下去,写信去讨这些脱页,不知有效否。”便想到自己也有类似问题,这就是与江冬秀婚礼的伴娘曹诚英(佩声)1923年的烟霞洞之恋,遂急忙加以处置,造成日记6月9日起三个月的“空白”。然所欲隐去的感情经历,在未删日记中仍有蛛丝马迹可循。此前的有:5月24日“得信”中有佩声,5月25日“作书与佩声”,6月2日“收信佩声二”,6月5日“收信”中有佩声,6月6日“发信”中有佩声;此后的有:9月12日“晚上和佩声下棋”,9月13日“下午我同佩声出门看梅花”,9月14日“同佩声到山上陟屺亭闲坐”,9月16日“与佩声同下山”……

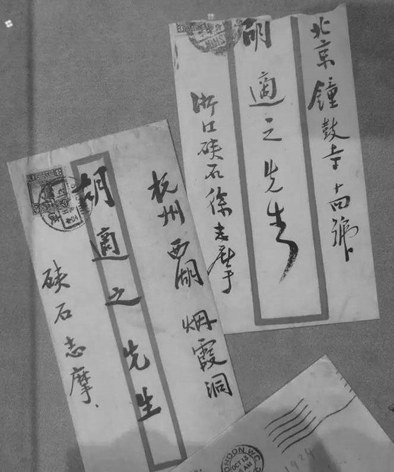

与曹诚英的婚外恋,引来许多遐想与发挥,但就现实层面而言,却是无限烦恼的由头:江冬秀要自杀,胡适要“面子”,只好让曹诚英堕胎。忠于日记的胡适,忍痛毁去了三个月的可珍记录,将对曹诚英的深情埋藏心底,可谓“山风吹乱了窗纸上的松痕,吹不散我心头的人影”。南港胡适纪念馆的橱窗里,陈列着一枚徐志摩的信封:“杭州西湖烟霞洞胡适之先生硖石志摩”,为这一段“非关木石无恩意,为恐东厢泼醋瓶”的历史做了旁证。

再说学术的著作。胡适的红学研究,只有“大胆的假设”,却缺了“小心的求证”,因为甲戌本这个“证据”,是别人主动送上门来的。按他1924年在《古史讨论的读后感》“我们对于‘证据’的态度”追究甲戌本“来历如何”,唤来的答案必然是:

一、这种证据是在什么地方寻出的?——在上海,是卖书人主动送上门的;

二、什么时候寻出的?——1927年,离曹雪芹去世已一百七十三年;

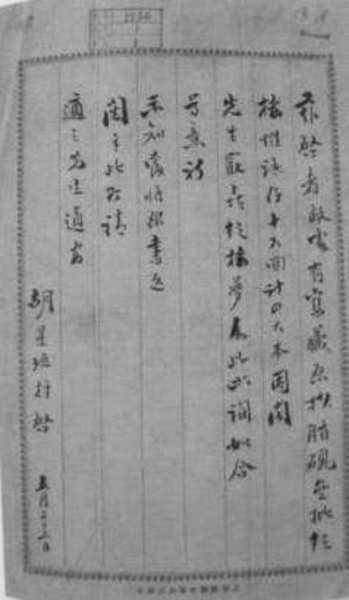

三、什么人寻出的?——撰于1928年的《考证〈红楼梦〉的新材料》说:“去年我从海外归来,便接着一封信,说有一部抄本《脂砚斋重评石头记》愿让给我。我以为‘重评’的《石头记》大概是没有价值的,所以当时竟没有回信。”撰于1961年的《跋乾隆甲戌〈脂砚斋重评石头记〉影印本》说:“我当时太疏忽,没有记下卖书人的姓名住址,没有和他通信,所以我完全不知道这部书在那最近几十年里的历史。”而《历史档案》杂志1995年第2期,刊载了胡星垣1927年5月22日的信:

兹启者:敝处有旧藏原抄《脂砚斋批红楼》,惟祗十六回,计四大本。因闻先生最喜《红楼梦》,为此函询,如合尊意,祈示知,当将原书送阅。

手此,即请适之先生道安胡星垣拜启五月二十二日

信纸为32开红竖格八行,四边为红五星花纹,下边印有“上海新新有限公司出品”字样。信封正面写有“本埠静安寺路投沧州饭店,胡适之先生台启,马霍福德里三百九十号胡缄”,邮戳为“十六年五月二十三日,上海”。据小注,此信保存在胡适收信的档案夹里。

四、依地方和时候上看起来,这个人有做证人的资格吗?——胡星垣自言曾读过我的《红楼梦考证》,深谙我的“需求”,打定了主意要把这部可宝贵的写本卖给我,所以他亲自寻到新月书店去留下这书给我看,料定我一定会买。他没有讲清这本书的来历如何,他与曹雪芹没有关系,与脂砚斋也没有关系,看起来没有做证人的资格;

五、这个人虽有证人资格,而他说这句话时有作伪(无心的,或有意的)的可能吗?——我注意到首页前三行的下面撕去了一块纸,这是有意隐没这部书抄本从谁家出来的踪迹,所以毁去了最后收藏人的印章。藏品讲究的是传承有序,收藏人的印章如果能给藏品增添价值的,是不会随意撕掉的。只有印章的存在影响藏品的价值,藏主才会决心撕掉,因而有作伪的可能。

胡适事后多次表白:没有记下卖书人的姓名住址,没有和他通信。胡星垣的信证明,他没有说真话。《跋乾隆甲戌〈脂砚斋重评石头记〉影印本》说:“如果报纸上没有注销胡适之的朋友们开书店的消息,如果他没有先送书给我看,我可能就不回他的信,或者回信说我对一切‘重评’的《石头记》不感兴趣,—于是这部世间最古的《红楼梦》写本就永远不会到我手里,很可能就永远被埋没了!”则是胡适回信的铁证。胡适既认定“甲戌本”是珍贵的古籍,不与近在咫尺的卖书人直接商洽,完全不合情理;且双方见面的邀请,须由胡适发出,要点是约好会面的时间和地点。

胡星垣其人的真姓实名、籍贯、住址、经历,胡适岂能不认真仔细了解?信封的马霍路德福里三百九十号,就在现今延安东路原1230弄,是确实存在的地名;信笺的新新公司,是1926年由华侨刘锡基、李敏周创建的上海四大百货公司之一,可见胡星垣决非挑着鼓担满街叫卖的货郎。胡适5月17日方到上海,不出五天就打听到下榻于沧州饭店,情报之神速,更证明胡星垣不是凡人。《胡适日记全集》编有人名索引,这个叫胡星垣的“藏书家”,在新月书店冒了一下头,就“上穷碧落下黄泉,两处茫茫皆不见”了,岂非咄咄怪事?

谚曰:“买卖全凭眼力,真假各安天命。”自诩专家的胡适,也许已经感觉买到了赝品,但甲戌本又确实提供了需要的信息,更不舍得轻言抛弃,只好将1927年2月5日至1928年3月22日的日记删除,隐瞒了卖书人的地址和姓名,掐断了寻访甲戌本流传的线索,造成了日记十三个月的空白。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制