平襟亚编的《作家书简(真迹影印)》共收74位五四运动以来的作家书信“真迹”,其中有李健吾致陶亢德一封信。这封书信的手迹仅仅被挖走了类似“亢德先生”或“亢德兄”的书信抬头称呼,书信的内容是完整的。这本《作家书简(真迹影印)》1949年2月以“万象图书馆”名义出版、以“中央书店”名义发行;出版处和发行处都是编者平襟亚即平衡主办的,名称不同。

李健吾这封写给陶亢德的书信使用的是旧式格调:如提及对方办的刊物“贵刊”,因“贵”即代指受信人陶亢德,故前面就空了一个字;再如,提及周作人时,在“知堂老人”前也空了一个字,以示尊敬之意。下面补足抬头,严格依照李健吾书信手迹格式予以释文。

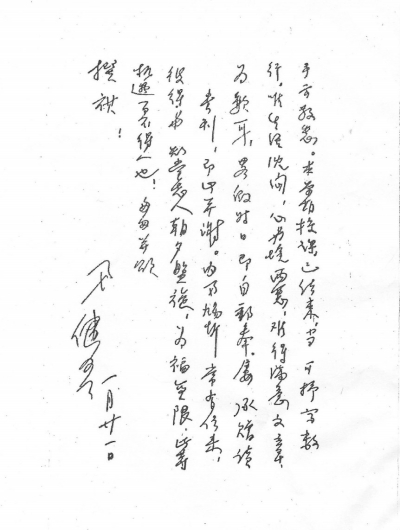

亢德先生:

手示敬悉。本学期校课已结束,当可抒写数行。唯生活沈闷,心与境两恶,难得满意文章为歉耳,略假时日即自邮奉。屡承赠读贵刊,即此并谢。内弟炳圻常有信来,彼得与知堂老人朝夕盘旋,为福无限,此等机遇百不得一也!匆匆并颂

撰祺!

弟 健吾

一月廿一日

书信开始的“本学期校课已结束”,指学校放寒假不再上课了。李健吾从参加工作起,正常情况下一直都是当教师。工作之前,李健吾十九岁时中学毕业后就读于北京清华大学中文系,次年转入西洋文学系就读。1930年二十四岁大学毕业,被留校担任助教,开始教师生涯。第二年七月赴法留学两年,回国后与清华大学经济系校友尤淑芬结婚。1935年夏应郑振铎之邀,赴上海出任暨南大学文学院法国文学教授。七七事变后,暨南大学搬离上海,李健吾转至复旦大学兼课。1941年太平洋战争爆发后,学校关门停课,李健吾谋生就全靠写作了——翻译和创作。这种“职业写作”到抗日战争结束方才得以改善,李健吾仍是从事老本行——到上海戏剧专科学校任职,担负戏剧学系主任。1949年上海被中共政权接管后,李健吾继续在上海戏剧专科学校任教。

书信后半谈及“内弟”一节,是涉及周作人生平事迹的史实,而且我手头的所有周作人的生平类著述都毫无涉及。对于周作人这样的文化名人,在有了原始材料可以佐证的时候,当然应该也有必要对其文化行为的具体载录予以详尽落实。

书信中的“炳圻”,即尤炳圻,并非如1943年3月15日于重庆印行的《时与潮文艺》创刊特大号卷末第181页下半截“群魔乱舞”专栏所说是“不见经传之辈”;尤炳圻是李健吾夫人尤淑芬的胞弟,1012年生。十八九岁时尤炳圻就读于北京师范大学国文系,后在北京清华大学外国语文系学习英国语言文学。1934年留学日本东京帝国大学研究院,主攻英国文学和日本文学。

尤炳圻1936年7月留学期满前,已与鲁迅和周作人分别有了联系。

1936年3月4日鲁迅有复信写给尤炳圻,谈怎样正确看待日本文学作品中所赞扬的中国某些“有趣”史实。这是二十二三岁的尤炳圻翻译了内山完造《一个日本人的中国观》后,与鲁迅通信得到的回复。尤炳圻翻译的内山完造《一个日本人的中国观》,于1936年8月在开明书店出版。鲁迅在信中告诉尤炳圻:不可以看到自己国家的某些事物被外国人赞扬就“自足”;因为果真“以此自足”,会“有害”。

至于与鲁迅的二弟周作人的联系,就直接反映在李健吾致陶亢德的这封书信中。

李健吾书信写及的尤炳圻“得与知堂老人朝夕盘旅”,是周作人生平事迹的现场实录,——他们两人什么时段开始“朝夕盘旅”、在一起干什么?这就得先把该封书信的写作年份弄出来,就得找到足资佐证的当年文字。

没有发现尤炳圻的文字结集出版,只有大海捞针一般地去老旧刊物中碰碰运气。

还算顺利,很快就在这封书信的受信人陶亢德参与编辑的《宇宙风》中,觅得了可靠线索。1937年《宇宙风》第32期所刊《二十五年我的爱读书》专栏,有尤炳圻写的短文。尤炳圻推荐了1936年即专栏名目中的“二十五年”他的“爱读书”三种,就是日本铃木大拙即贞太郎著《禅》、英国迭更斯的一部著作和日本藤井乙男著《谚》。在具体介绍三种“爱读书”之一的《禅》之前,尤炳圻开头就说“去冬以来,承智堂师数度指示禅机”,稍后又说“这册《禅》也是师所亲授”。

有了当年《宇宙风》上录该则尤炳圻的短文中饱含深厚情感的明确实录,李健吾写给陶亢德的这封书信之年份无疑就是1937年。尤炳圻文字中的“智堂师”是学生对师长的既敬仰又热爱再加上亲切的称呼,“知”和“智”当时的用法是一个字,如“知识分子”时常也被人写作“智识分子”。同时,“智堂”也是周作人的常用笔名之一,1936年10月即尤炳圻与周作人“朝夕盘旋”之初,周作人发表文章就在使用笔名“知堂”的同时也署用笔名“智堂”。

细查尤炳圻与周作人“朝夕盘旋”的“去冬以来”即1936年10月到1937年1月底这一时段尤炳圻在《宇宙风》上发表的文章,计有:《日本浴堂的情形》系列文章之一《风吕》,刊1936年11月16日第29期;上录的《二十五年我的爱读书》之三种,刊1937年1月1日第32期《宇宙风》;议论文《从一个服装展览会说到中日之不同》,稍晚刊于第36期《宇宙风》等等。这些文章,都是写周作人十分熟悉的日本风俗和日本艺术,当然也全是“承智堂师数度指示禅机”和“师所亲授”这样求学氛围中的文字作业成绩。要知道,尤炳圻这时才二十四岁呢!

然而,不要小瞧二十四岁的尤炳圻,他有幸成为周作人的“入室弟子”,也不仅仅是他的姐夫李健吾在信中说的“机遇”,主要还是他的读书成绩和著述成就感动了周作人,估计也有周氏兄弟共同的老朋友内山完造荐举的可能。

尤炳圻的悟性也极高,他在与周作人“朝夕盘旋”之前的1936年9月16日发表于《宇宙风》第25期上的《严肃与滑稽》一文,谈及《离骚》和孔子,试抄录供赏。谈及屈原《离骚》,尤炳圻写道:“《离骚》明明是一篇中国文学上极难得的歌咏自然的诗篇,吾人则非加上许多不相干的意义不可,使其恶化丑化了。真是万分可惜。”谈及孔子,尤炳圻写道:“孔夫子能够从心所欲,不逾矩,其实因为他有大德不逾闲,小德出入可也的健康自然的人生观之故,所以才做得到。”

是不是就因为《严肃与滑稽》被周作人读到了,激赏之后欣然接纳该文作者尤炳圻使其与自己“朝夕盘旋”,找不到证据。已经公开出版了的周作人日记手迹本只到1934年年底为止,周作人书信也暂未查询到相关叙说。

尤炳圻1936年秋从日本回国后,任教于北京师范大学日本文学系、北京大学日本文学系,是周作人的年轻的教师同行,自然也是读写兴趣大体一致的读写同行,尤炳圻对周作人执弟子礼,是顺理成章很自然的事。抗战结束后,尤炳圻在上海、苏州等地的大专院校任教。1950年9月,尤炳圻被远调至甘肃兰州,任教于西北师范学院中文系。这与把冯文炳即废名从北京大学远调至辽宁长春的东北大学一样,使得周作人的亲传弟子无法再经常相聚。

尤炳圻与周作人的其他弟子如冯文炳一样,无论何时何地何种处境,都勤勤恳恳地在文化园地辛劳耕耘,而且成绩也是可观的。1974年8月六十岁刚出头的尤炳圻退休,十年后病逝于甘肃兰州。

把尤炳圻的著作和翻译包括他的不少散文、随笔,还有他的日记、书信,都编印出版,具有相当高文史价值的读物。至少他与周作人“朝夕盘旋”的时段写下的日记和书信,如他写给他姐夫李健吾的书信,倘有幸被保存至今的话,肯定其中会有不少关于“智堂师”的第一手现场记录史料,对于丰富周作人的生平事迹很有益处。

至于写这封书信的李健吾本人与《宇宙风》的关系,在该封书信中可以看出他很重视给《宇宙风》投稿的文章质量,“生活沈闷,心与境两恶”的情况下“难得满意文章”,那么他何时有可以献给《宇宙风》的“满意文章”呢?查觅《宇宙风》,一直到了三年后的1939年、1940年,才在第84期、第93期、第100期的《宇宙风》找到李健吾的三篇文章,都是学术性质的,分别为“林译”《恶之华》序《鲍德莱耳》、路易·布耶著《遗诗》李健吾之译序和《曹雪芹的“哭花词”》。

李健吾是一代戏剧大师,作家韩石山写有关于他的长篇传记。不知为什么,这位在戏剧翻译和戏剧创作、研究还有散文写作方面都颇有成就的李健吾,总是不被广大读者了解、不被主流媒体重视。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制