未去中国人民大学徐悲鸿艺术学院学习之前,拜读了郑晓华先生的《古典书学浅议》。这本专著是郑晓华的博士论文,洋洋洒洒,勾勒出中国书法理论发生、发展的轮廓,并对其中的焦点问题进行梳理、论述。可以说,郑晓华的“浅论”有新的学术发现,对书法理论爱好者和书法家们具有一定的启示。

2004年,中国人民大学徐悲鸿艺术学院与《中国书法》杂志举办了首届全国中青年书法家高研班,我有幸忝列其中,开始了新的学习生涯。应该说,兴趣的转移,人生发展方向的调整,与这段时间的学习关系紧密。也可以这样说,即将向青春的生命年华告别时,郑晓华的《古典书学浅议》,悄悄影响着我对未来的选择。这年年初,也就是去中国人民大学学习之前,我在亚马逊热带雨林中探险,在异国他乡,依旧阅读《古典书学浅议》,并把这段经历写进了《探险亚马逊》一书。

这时候我不认识郑晓华,读他的书,在于对书法的爱,对书法理论的迷恋。也许是命运安排,也许是一种暗示,当我从巴西回国,前往中国人民大学徐悲鸿艺术学院报到时,才知道,我们高研班的班主任就是郑晓华。作为当代书法理论研究和书法教育的中坚力量,郑晓华在国内外十分活跃,他的著述,他的讲授,深受书法家们的欢迎。

在文学艺术领域,理论精英未必是创作精英,不同的思维形态,不同的话语结构,研究与创作的脱节是正常现象。然而,在书法界,理论家庶几是书法家,理论与创作齐头并进习以为常。郑晓华就是一个例证。

郑晓华是浙江缙云人,少年时代萌生书画之爱,在懵懂中,心性、情趣与传统艺术靠近,并影响和确定了自己的人生选择。1979年考入中国人民大学历史系,毕业后留校任教。1995年又考入首都师范大学,在欧阳中石先生的指导下攻读博士学位。良好的教育背景,宽阔的文化眼光,扎实的知识结构,炽热的生命激情,让郑晓华的学术之路越走越远,让他的书法创作不断进步。在欧阳中石门下,郑晓华戮力进取,笔墨之间易见老师的影响。后来,他再度向传统深入,在魏碑、汉简中寻找突破,试图打破固有的笔墨体系,实现变法,力争超越。

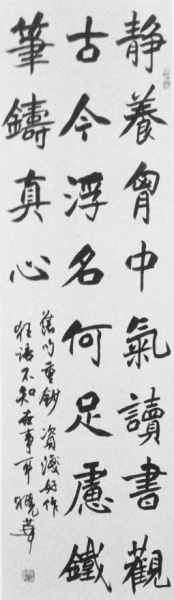

作为当代实力派书法家,郑晓华的作品经常在当代重要的书法展览上出现。每每看到他的书法新作,我都会伫立良久,体会他的笔墨之变,气韵之异。后来,郑晓华赐赠《艺路鸿影——郑晓华书作》,得以全面领会郑晓华书法的艺术魅力。如果说《古典书学浅议》,是我眺望书法理论的窗口,那么,《艺路鸿影——郑晓华书作》,则是我对一位当代书法家创作现状的认知。当拜观楷书《自作五言绝句》和《孟浩然〈宿建德江〉》时,我觉得,他从青年时代的“放纵”“张扬”,回到了中年时期的“含蓄”“内敛”。这种转变是郑晓华审美心理的回归,还是历经世事的平易,我想只有郑晓华自己最清楚。从魏碑,到汉简,郑晓华努力在“民间书法”的语序里,找到书法艺术的真谛。

我一直关注书法与文学的关系,甚至对一些人所主张的书法是纯粹的书写艺术不以为然。我发现,郑晓华对这个问题有着深刻的思考,他在《接续中国文人的翰墨传统》一文中立场坚定地表示:“一个普遍意义上的书法作品必须是书写的文字内容和书写的笔墨形式的完美结合。因而我们是否还可以说,文学不仅催生了‘书写’的艺术——‘翰墨之道’,而且还是书法背后的‘实体’,是书法之‘魂’。”

先文后墨,或文墨兼优,这是中国文化的形态。郑晓华对文学与书法关系的论述,具有文化高度,也是对书法界“读书无用论”的批评。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇