作为学贯中西的学术大家,辜鸿铭翻译了“四书”中的三部——《论语》《中庸》和《大学》;因为缺乏实证,长期以来学界一直认为辜氏的英译《大学》或许并未正式出版过。本文试图通过笔者近年来在北美一些图书馆发现的相关未刊材料,并结合辜鸿铭私人通信资料,来揭开关于《大学》翻译及出版的些许未解谜团。

1910年,清政府赐予十二名因具有“游学专门回国在十年以外者”以“进士及第”的头衔。其中文科的状元、榜眼和探花分别为:严复(1854—1921),辜鸿铭(1856—1928),伍光健(1867—1943)(见房兆楹、杜联喆编,《增校清朝进士题名碑录附引得》,燕京书社,1941年,第242页)。众所周知,三人均在欧洲游学多年后回到中国,且皆以翻译上的成就而受到学界瞩目。不同的是,严和伍是向内输入西方近代学理和知识的高产翻译家,而辜鸿铭则是向外输出中国文化与传统的执着代言人。他是第一位通过英语写作和英译儒经而获得国际声誉的中国人。连《清史稿》中也对辜鸿铭有着如下的赞誉:“(辜)译四子书,述春秋大义及礼制诸书。西人见之,始叹中国学理之精,争起传译。”(赵尔巽编,《清史稿》,中华书局,1997年,第13449页)

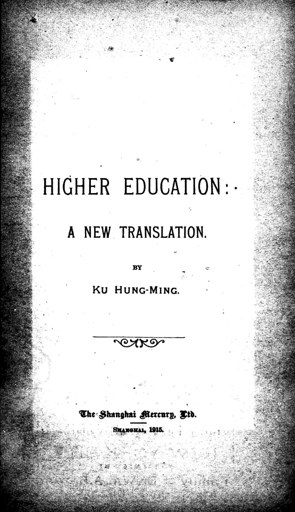

事实上,辜鸿铭只完成了“四书”中的三部,即,《论语》(DiscoursesandSayingsofConfucius,1898),《中庸》(TheUniversalOrderorConductofLife,1906)和《大学》(HigherEducation,1915)。他的儒经译本较之以往西方传教士和汉学家的作品有了里程碑式的飞跃,不但语言精练、表述地道、词意精达,而且在注经的过程中加入大量阐释,其内容旁征博引、纵贯中西,其方法深入浅出、对比古今,其问题意识发人深省,他常援引歌德、卡莱尔、阿诺德、莎士比亚等西方著名作家和思想家的话来注释经文。这种从比较文学和比较文化学角度对儒经所作出的创造性阐释形成了辜氏独特的译风。其英译《中庸》由于版本众多、流传甚广,在近些年受到翻译界越来越多的关注。(陈梅、文军,《〈中庸〉英译研究在中国》,载《上海翻译》,2013年第1期)但辜氏其他译作在其有生之年则无一例外地成为绝版。辜鸿铭曾有意再版英译《论语》,但遗憾的是,此计划由于种种原因未能得以成行。因为缺乏实证,长期以来学界一直认为辜氏英译《大学》或许并未正式出版过。除极少数几部作品外,辜鸿铭的著作或译作在当时的发行量极少,而且由于辜氏多用外语创作,其作品传播范围也极为广泛,这自然给研究者的搜寻与研究带来诸多不便。笔者近年来在北美的一些图书馆发现了不少相关未刊材料,同时结合自己翻译完成并将于近期发表的“辜鸿铭私人通信”资料,来试图通过本文揭开关于辜氏英译《大学》翻译及出版的些许未解谜团。

《中庸》和《大学》的内容源自于《礼记》,南宋理学家朱熹(1130—1200)将其单独编纂成册,并与《论语》和《孟子》并称为“四书”,旨在系统地介绍儒家的核心价值和思想。在明清两代,这些经典成为官举考试的必读书目,因此在儒教体系和中国思想史中占据着异常重要的位置。在18、19世纪,对于来到中国的外国传教士和学者来说,研读“四书”毫无疑问地成为其想要在国学上取得成就的必由之路。

辜鸿铭在1898年出版英译《论语》之后,又相继翻译出他非常重视的另两部儒经《中庸》和《大学》。辜氏在其著作中反复引用两经中章句的事实说明,他不仅对于这两部经书的内容十分熟稔,理解准确到位,还证明他作为孔门弟子对其笃信不疑的思想与信条进行着亲力亲为的宣讲。但凡有机会,无论大小,辜鸿铭都会毫不例外地鼓励他立志研习国学的外国友人或学生从这两部书开始学起。1887年7月15日,辜鸿铭曾致函他的爱丁堡大学校友,后来成为山东威海卫行政长官的英国人骆任廷(JamesStewartLockhart,1858—1937),信中辜如是说道:“很难能够推荐给您某部书来引领您理解儒家学说……下面将是我认为必读的书籍。选择《大学》和《中庸》这两部书,仔细研读,直到您通晓文意为止……儒家学说的核心道义尽在其中。”在1906年4月5日致骆任廷的一封信函中,辜透露自己的英译《中庸》已经完成,并即将集结出版。辜氏认为“《中庸》和《大学》可被称为儒家教义问答手册”,并在此后多次强调要同时出版这两部经书。位于上海的《文汇西报》社(ShanghaiMercuryLtd.)在1906年出版了辜氏的英译《中庸》,但这并未满足他最初想同时发行《中庸》和《大学》的夙愿。辜在《中庸》序言中解释道:“我原本打算将它们一起出版,但另一部著作的译文还未达到我自己的翻译标准。”(KuHung⁃ming,TheUniversalOrder,ii.)令人迷惑不解的是,这句话仍旧出现在1928年10月第五版英译《中庸》序言中。难怪学界长久以来对于其英译《大学》出版与否的事实无法确定。

俄国作家列夫·托尔斯泰(1828—1910)是辜氏英译儒经的早期外国读者之一。1906年,辜鸿铭从上海寄给托尔斯泰两本刚出版的英文著作。作为回应,托氏书写了一封长信,题目为《致一位中国人的一封信》,后来被翻译为德、法和俄语出版。1908年10月25日,辜鸿铭在上海又寄给托尔斯泰两部书,书名分别为:TheUniversalOrder和TheGreatLearningofHigherEduca⁃tion。(Leo N. Tolstoy,CompleteCollectionofWorks,ed.Vladi⁃mir Grigoryevich Chertkov,vol.56,Moscow-Leningrad:Gosiz⁃dat, 1928-1958,408, 513-514n397.)托氏在1908年10月26日的日记中写到,辜氏的译作“引发思考”。(Derk Bodde,TolstoyandChi⁃na,Princeton:PrincetonUniversi⁃tyPress,1950,50-58.)但在托尔斯泰图书馆所提供的书目列表上,找不到任何关于后一本著作的出版信息。据说,北京曾有一位名为亨利·魏智(HenriVetch)法国出版商,他所拥有的辜氏的英译《大学》是本很薄的小册子,而且他认为曾有过少量的英译《大学》在青岛流传。(Ibid.,98-99.)因此,辜鸿铭似乎确实在某时某地正式出版过《大学》,下面的这个例子也可作为佐证。在《华北正报》(NorthChinaStandard)社的资助下,辜鸿铭于1923年曾在北京再版过他的首部英文文集《尊王篇》(PapersfromaViceroy’sYamen),在该书目录页的背面,我们可以发现一个较短的书目列表。该表显示出作者曾出版过的六部作品,其中第六项信息颇为有趣:“HigherEduca⁃tion, translation of the bookknownastheGreatLearning.大學”(《高等教育》,《大学》的英译本)。但这也并不能让我们确凿地得出《大学》曾出版过的结论。

辜鸿铭未刊私人信函的现世可使我们获知不少有关辜氏翻译和出版《大学》的第一手信息。事实证明,在英译《大学》正式出版之前,阅读过译稿的人绝不仅限于他本人和托尔斯泰。对于英译《中庸》的单独出版,辜鸿铭曾感到无奈,他在1911年4月20日写给骆任廷的信中就曾表达过这种心情:“《大学》的英译文早已完成,可是我没有财力支持,因此无法使其出版。”诚然,资金对于出版至关重要,但他对自己的译文所采用的严格标准也是作品未能及时面世另一个重要原因。同年5月9日,他再次致函骆任廷,其中又提到《大学》:“我同样将《大学》翻译完成,但在有些地方,我还不甚满意。因此在出版之前我愿意耐心等待。”辜骆二人虽曾为校友,但在汉学领域,辜毫不客气地以导师自居。然而当涉及到英文翻译,他也十分重视骆的意见。辜在5月27日致骆的信中说,他正在将英译《大学》转成打印稿,以便尽快寄去并听取骆对于翻译的修改建议。在8月2日,辜鸿铭随信寄给骆任廷一份英译《大学》副本,并咨询对方有关翻译的意见。他强调:“我想要将英译《中庸》和《大学》合辑出版,但是在哪里可以找到出版商呢?”至于原因,他解释道,这两部书保存着中华文明的蓝图,即便中国所有的书全部被销毁,只要有这两部存在,中国人就可重建华夏文明。

1911年的民主革命极大地改变了中国的历史进程,它同样深深影响到辜鸿铭个人的生活。该年岁末,他不得不辞掉在上海南洋公学所担任的督学一职,被迫转战北京另谋生路。1912年4月27日,他写给骆氏一封信来叙述其间的经历:“在逃离上海革命党人士所制造的暴乱的过程中,我遗失了大量的手稿,其中包括《大学》的译稿HigherEducation。我曾寄给过您该译稿的副本,能否劳烦您复制一份后尽早转寄给我?讷色恩博士非常想阅读一下。”讷色恩(Arthur Edler von Rosthorn,1862—1945)正是当时在北京对辜鸿铭提供一切援助的奥地利驻华公使。此信展示,无论个人的安危和前途有多么的不确定,辜鸿铭念念不忘的仍是著作的出版,他不遗余力地搜寻着任何潜在的出版商或资助人,哪怕是希望渺茫得近乎不可能也从不轻易放弃。一个月后的5月21日,辜致信感谢骆回寄的《大学》译稿。

然而在接下来的两年中,出版事宜似乎一直停滞不前。1913年6月24日,他致信身处青岛的德国汉学家卫礼贤(RichardWilhelm,1873—1930)索求译稿:“能否劳烦您将鄙人的《中国人的精神》一文和《大学》的译稿邮寄给我?”同年9月22日,他在另一封信中予以详细的解释:“在过去三个月中,我全身心投入在润色或者说是重译《论语》上,译文已获得很大改观。您能否为我找到出版商呢?同样我也期待出版英译《大学》,您手头有我的译稿。但想请您先归还译稿,在正式送交出版之前,我要作最后的修订。《大学》和《中庸》应当一同出版。”在这些鸿雁往来之中看似事务性的字句背后,我们仿佛可以看到辜鸿铭为谋求出版而来回奔走的身影,为修改润色译文而付出的孜孜不倦的努力。直到1914年11月10日,他才似乎终于找到有合作意向的出版商。因此,他在当天致信骆任廷,再次索求《大学》副本:“您应该记得您曾寄给过我一份《大学》译文的打印稿,但我将该副本留给了青岛的一位德国牧师,如果您仍留有存稿,能否再请您寄给我一份?鄙人将不胜感激。”

辜鸿铭英译《大学》全本终于在1915年付梓出版。至于当时具体的印刷数量,我们现在已无法得知。所幸美国普林斯顿大学图书馆现藏有一册纸本。此外另有多处北美大学图书馆和研究机构收藏有该书的微缩胶片。通过版权页我们可以推想,卫礼贤和骆任廷似乎都并未对出版的推进起到实质性的作用,因为出版社正是在1901年发行过辜氏第一部英文文集的上海《文汇西报》社。辜氏英译《大学》题目为:HigherEdu⁃cation:ANewTranslation。林语堂认为,和理雅各(JamesLegge,1815—1897)的《大学》译名“TheGreatLearning”相比,辜氏的题目更加准确。(LinYutang,TheWis⁃domofConfucius,NewYork:TheModernLibrary,1938,136.)在《引言》中,辜鸿铭再次强调共同出版英译《中庸》和《大学》的重要意义,同时他指出,“依愚见,《大学》译文现在已经适合向大众读者来呈现了”。(第1页)翻译《大学》的目的在辜看来是要“将其献给那些真正有兴趣于中国和世界教育事业的、富有教养的人士,以供他们进行深入思考。”这本小册子共17页,由两个部分组成:两页的《引言》(IntroductoryNote)以及剩下15页的英文译文。其注释部分和英译《中庸》中不吝笔墨、旁征博引风格完全不同,只有区区的三个数字脚注,内容上分别涉及孟德斯鸠、马修·阿诺德和歌德的思想和言论,另外还单独有一个加星号的脚注来解释“诚意(trueideas)”。(第3、4、7页)值得一提的是,译文未完全按照中文原文的次第进行,辜对此解释道:“为使原文思想的脉络更为清晰易懂,我斗胆对中国伟大的注疏家朱熹所编订的文本进行了微调,并遵循理雅各博士的译文中所采用的顺序。”(第2页)辜氏文体富有时事性、历史性和资料性的特点在其以往作品中屡见不鲜。在《引言》的最后一段中,他结合当时的一战背景将托尔斯泰的一部作品和自己的译著作了个比照。一方面,这种类比仿佛是辜从比较文学及比较文化学的视角对《大学》所作出的一种初步的跨文化定位;另一方面,也体现出辜氏所秉承的只有华夏文明才能医治西方流毒的信念:

已故的托尔斯泰伯爵在日俄战争期间曾写就一本书,其简单的题目取自于《新约》:“自我思考”(Bethinkye),这本小书曾有助于战争的停止。现在,我希望这本归属中国旧学的小书也能够在当下帮助富有教养的人士进行自我思考。当世界上富有教养的人士进行自我思考并努力获取正确的观念的时候,也只有在这种时候,我们才有可能希望看到目前这场恐怖战争的终结。(同上)

也许因为发行量不大的原因,迄今我们仍未发现有关该译本的国内书评或记述。虽然辜氏英译《大学》是绝版书,但译文的内容在一本杂志《神学季刊》[TheosophicalQuarterly,28(1930):34-42]中曾再次刊出过,该期的编辑按语《时光的幕布》(OntheScreenofTime)披露出主编“T”先生的一位美国朋友是如何在1928年之前从辜鸿铭处获得译文的。但当时西方的读者对于英译《大学》在1915年的出版事实确乎并不知晓:

他并未明确提及这本《高等教育》在中国出版与否:他在信里似乎暗示其并未出版,但我们无法确定。正向我说过的那样,辜鸿铭是特立独行之人。或许,对于自己的佳作,他觉得在世界各地得以再版是理所应当的。(同上,第71页)

然而经仔细对照可以发现,这一版本与1915年版稍有不同。首先是《引言》中的第三段被全部删去。辜鸿铭寄给那位美国朋友的原稿中是否原本如此?抑或是编辑在发表前对其进行了删改?我们现已无从得知。但无论哪种情况,反对一战的实时性呼吁在1930年的刊物中的确会稍显得有些不合时宜。除了脚注上的略微改动外,译文本身与1915年版并无二异。三个数字脚注和一个星号脚注的内容全部得以保留,但第一个数字脚注的位置被改动了,星号脚注也被改编为第四个数字脚注。从原本的星号脚注中删除的部分作为第五个数字脚注而出现在译文中。这是在西语世界中目前唯一可知的、正式发表过的相关材料。

由于其在英译儒经方面所作出的贡献,辜鸿铭绝不应被遗忘或低估。他是第一个完成英译《论语》、《中庸》和《大学》的中国人。林语堂对辜的翻译曾作出如下评价:

辜氏的翻译是具有创作性的,经典古籍之光通过深邃的哲思得以投射。事实上,他扮演着东西观念电镀匠的角色……他对于儒家经典的翻译甚优,这源自于其对原文的透彻理解。中国古代经典从未有过好的译本。西方汉学家的翻译做得很糟,而中国人自己又疏忽此事。(LinYu-tang,FromPagantoChristian,Cleveland: World Pub. Co.,1959,50-51).

遗憾的是,辜鸿铭未能将《孟子》也译成英文。原因当然是多方面的,他对于译文所保持的严格标准自然是其中之一。辜的生活是否稳定、经济来源是否有保障也是他翻译和出版进行得顺利与否的决定因素。自1885至1909年间,辜服务于张之洞幕府帐下,收入虽不丰厚,但是生活无忧。精力充沛的他翻译并出版了《论语》和《中庸》。虽然《大学》早已翻好,但也只有在他任北大教授期间才有余力继续润色直至出版。翻译儒经对辜来说是不可推卸的责任和使命。挫折和贫困并不能动摇其坚定的决心。辜鸿铭晚年不得已向日本大东文化协会求助,并于1925年达成一项协议,计划在之后的三年中将完成并出版英译“四书”和“五经”。(《明治大帝の『御製』や四書五経を英訳?辜鴻銘氏三箇年の仕事》,《読売新聞》,4.3,1925)然而踌躇满志的辜鸿铭由于健康原因未能完成这一雄心勃勃的项目,他于1928年从日本回国后便于4月30日死于肺炎。难怪林语堂曾经感慨道:“他没有把‘四书’全部译完,真是可惜。如果译完了,那该是什么样的奇迹呀!”(《辜鸿铭——最后一个儒家》,载《西风副刊》1941年第32期,第358页)

在近年来致力于辜鸿铭研究的过程中,笔者还有幸获取到他在晚年出版的《中庸》和《大学》法语合译本,此亦为绝版的珍贵材料。考虑到辜氏英、法儒经译本的价值,笔者曾试图联系过几家出版社,咨询对方是否有意出版《辜鸿铭先生英法双译〈中庸〉〈大学〉合集》,结果未遂。辜鸿铭生前曾为合订出版英译《中庸》和《大学》费尽心机,四处奔走,历史是何其相似,想来便不胜唏嘘。今年正值其英译《大学》出版100周年,若合集有幸能辑定出版,想必会有着十分重要的象征意义,也算满足了辜氏生前及其后世读者所共同期待的一个夙愿,虽然这份对于辜鸿铭的慰藉来的迟了些。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇