4月13日,1999年诺贝尔文学奖得主、20世纪文学的殿军和“尾灯”君特·格拉斯在德国逝世,其作品中充满良知和勇气的鼓点依旧铿锵,传递着奥斯维辛之后启蒙精神再度出发的坚定信号,激励后来的西西弗斯们继续推着石头,“与乌托邦赛跑”。

格拉斯继承了启蒙运动以来西方作家的优良传统:作为文学家,他擅长以“嬉戏般的黑色寓言揭露被历史遗忘的面孔”,塑造了奥斯卡·马策拉特、比目鱼、母鼠等经典形象;作为知识分子,他仗义执言,敢捅马蜂窝,晚年犹写诗抨击以色列的核政策;作为一个经历了“二战”的德国人,他为自己曾经的纳粹党卫军身份公开忏悔——虽然推迟了60年,但无论如何,在离开这个问题重重的世界时,他是干净无遗憾的。

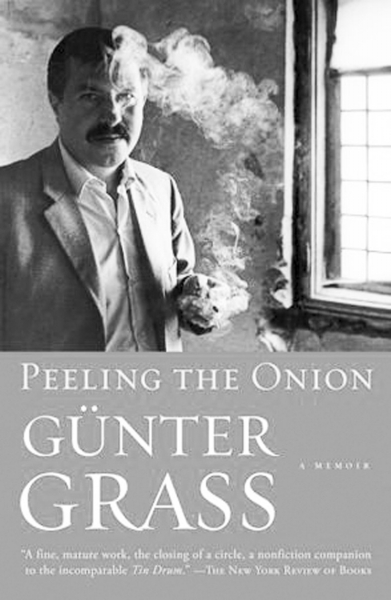

斯人已逝,观其主要作品,回忆录《剥洋葱》无疑是曲终奏雅的天鹅之歌,隐藏着格拉斯风雨一生的密码。重读此书,伴随着一股洋葱味,青年格拉斯再次向我们走来。

新历史主义者把历史与文学都视为文本,后结构主义者罗兰·巴特又把文本比喻成洋葱,没有中心和意义,而老派的启蒙主义者格拉斯却通过剥洋葱回放历史、逼近真相——这原是他的拿手好戏——“回忆就像一颗要剥皮的洋葱。洋葱剥了皮你才能发现,那里面字母挨字母都写着些什么:很少有明白无误的时候,经常是镜像里的反字,或者就是其他形式的谜团……洋葱从发芽时起,就想要把自己编成密码……洋葱有好多皮。层层何其多,剥掉又重生……它时而要你这样讲,时而要你那样说,最后使你误入歧途,谎话连篇。”洋葱是格拉斯对人生、历史和文学的隐喻,随着洋葱层层剥开,我们看到了其思想、艺术、政治发展的萌芽状态。

从战俘营被释放出来以后,18岁的格拉斯在钾盐矿当上了挂钩工,矿井下的政治辩论使他渐渐萌发了社会民主党人的觉悟,而井上的社民党主席库尔特·舒马赫的演讲,则“说服了我”——“一定过了好几年,过去的挂钩工在乌托邦项目中尝试过几次远离目标的大跳跃后,才转而采取社会民主党的步调,致力于维利·勃兰特的‘小步走’政策。又过了好几年,我在《蜗牛日记》中给前进开出了处方:始终用腹足行走。留下黏液的痕迹。用怀疑的石块铺就漫漫长征路。”后来,格拉斯的政治立场逐渐成熟,坚持走介于左翼的社会民主主义和右翼的新自由主义之间和之外的第三条道路。这段经历也决定了他后来对勃兰特竞选的积极支持以及同哈贝马斯的密切交往——格拉斯是认同哈贝马斯关于现代性是“未完成的工程”的观点的。

离开矿井时“我”刚满19岁,同劫后余生的父母和妹妹只团聚了两周,便又在风雪中上路了,只为了消除“第三种饥饿”——对艺术的渴望。在两年的石匠学徒生活之后,“我”终于被杜塞尔多夫国立艺术学院雕塑专业录取,艺术与战后流行的存在主义哲学使“我”成为了烟民——“自杀又叫做自尽,适合于用来反复谈论。在人群中吸着烟考虑此事,可以说是一种良好的氛围。”其实“第三种饥饿”早在前两种饥饿(食欲和性欲)之前的童年时代就已经发生了——战前“我”就收集了三相册的香烟画片:“蓝相册里贴着哥特式和文艺复兴早期的作品,红相册向我展示文艺复兴时期的绘画,金黄色的相册不完整地收藏着巴洛克时期的图片。”

如果说食、色、艺的三种饥饿形成了格拉斯个体发展的三重奏,那么,对母亲还有妻子安娜的爱,则构成了回忆录忧伤而甜美的华彩乐章,感人至深。

经营着殖民地杂货店的母亲使格拉斯从小就受到了文艺熏陶,在格拉斯追求艺术的道路上,母亲是始终如一的支持者,无论家境多么困难。当“我”的一件雕塑习作入选学院的年刊时,那幅照片“成了我母亲心目中的圣像”——“一直到我母亲1954年1月底患癌症去世,它都是我声称自己有艺术家气质的唯一凭据和证明。正是她,忧心忡忡地容忍了我的‘发疯举动’以及那些大有希望的旅行,正如她所说,那是前往‘神奇仙境旅行’,盲目地相信她的儿子,而这时,她终于有了可以让她怀着少许自豪向亲戚和邻居展示的东西:‘喏,你们瞧,我的孩子做出了什么……’”

格拉斯在母亲病重时许诺:“等到你痊愈了,咱们俩就……去阳光灿烂的南方……是的,去柠檬花开的地方……那儿美极了,到处都很美……一直到罗马,再到那不勒斯……你可以相信我,妈妈……”母亲去世后,“现在我真希望在还是白色的纸上把她吻醒,让她跟我,只跟我一个人去旅行,去观赏美景,一心一意观赏美景,并且终于可以说:‘我竟然还能看到这些,这么美,美极了……’”

1952年,格拉斯在瑞士第一次遇见了舞蹈学生安娜;翌年,二人在柏林学艺时重逢,当晚一起在蛋壳舞厅跳舞到午夜;6月中旬,这对情侣携手旁观暴动的工人用石块砸唤起作者恐惧的“T―34”。后来两人去看望作者的父母时,已经病了的母亲把儿子拉到卧室里说:“你对待这位安娜小姐可不能像别的人,喏,不能像随便什么人那样。她出自好家庭,这一眼就能看出来……”在同一年举行的婚礼上,“我”得到的新婚礼物是一台“莱特拉”型奥利维蒂手提打字机,它始终忠实于“我”,伴“我”写出一行行诗歌、一部部小说,伴“我”因《铁皮鼓》而蜚声世界,伴“我”获得诺贝尔文学奖,伴“我”直到现在……

战争的号角以及随之而来的恐惧是《剥洋葱》中黑色幽默的前奏曲。这段经历为作者后来创作《猫与鼠》和《狗年月》积累了原始素材——暑假海滩上的海军知识竞赛,被押进集中营的拉丁语老师,情窦初开时生猛而尴尬的初恋,士官高深莫测的训骂:“你们这些‘忘却存在’的狗东西!”“得让你们改掉身上的那点‘本真’。”以及“这堆屎的‘被抛状态’”……这种对海德格尔哲学的讽刺挖苦在《狗年月》中发挥到了极致,小说1963年出版时,格拉斯入选柏林艺术研究院,海德格尔为此而拒绝再来研究院。作者这样描写“我们”换上帝国青年义务劳动军装的形象:“衣服不合身,屎褐色,你甚至可以说,我和同伴,我们看上去就像粪堆里爬出来的。头上就更可笑了,是那种高高隆起、中间凹陷的毡帽,人称‘带把的屁股’,好像只配一把抓起后扔掉。”

作为一名多才多艺的艺术家,格拉斯还回忆了许多同行早年的情况。在杜塞尔多夫艺术学院同学约瑟夫·博伊斯,后来成为欧洲后现代艺术的领袖,与美国艺术家安迪·沃霍齐名;“四七社”作家聚会的情景;和妻子安娜去巴黎时认识了以《死亡赋格曲》名世的诗人保罗·策兰。此外,1951年,“我”用打工挣来的钱南下意大利旅行,在酒吧业余爵士乐队弹奏搓衣板,吸引来了美国爵士乐大师阿姆斯特朗一起演奏,格拉斯视之为胜过诺贝尔文学奖的荣誉。此外还记述了带“我”躲避苏军的“庇护天使”一等兵、战俘营里一起掷骰子的伙伴约瑟夫(后来成为了罗马教皇本笃十六世)、同父亲的争吵与和解……

在回忆录《剥洋葱》中,格拉斯的叙事技进乎道,已达炉火纯青之境。那种格拉斯式的诙谐幽默正是对“德国文学传统的最好部分”的发扬光大。2006年此书问世时引发的“格拉斯党卫军事件”使人们忽视了它本身的艺术魅力,现在看来,当年《纽约客》的评论是不错的:“人们在逐渐淡忘这本书引起的舆论喧哗后,才能意识到它所真正拥有的美和力量,及其背后无与伦比的文学创造力和想象力。”作为知识分子,自揭党卫军污点只是格拉斯批判鼓点的换音符,而非休止符。六年后,格拉斯冒西方之大不韪发表诗歌《必须要说》揭露以色列核武器,哪怕被扣上“反犹主义”的大帽子也在所不辞,其非凡的勇气难道不值得让人肃然起敬吗?

格拉斯离开了,其批判的鼓点仍旧铿锵可闻。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇