当代爱尔兰文学似乎一直与中国读者有种隐隐的隔膜,想来大约是爱尔兰人在精神上比较坚守过往,迷恋与自然之间的心神交融,对于旧伤不能释怀,沉浸在悲伤中不愿醒来。这种老式的情操,加上固执地对文字精雕细琢,在讲究新气儿,追求新奇的地方,显然是不受待见的,没人有时间来品这锅需要慢炖的鸡汤,这样的文字在读者心力上的付出实在是要求比较高的。

而塞巴斯蒂安·巴里偏偏极其爱好用诗样的语言在人耳边嘤嘤嗡嗡地诉说那如歌如泣的过往,全然不顾窗外瞬息万变的世界。这种拒绝世故的深沉使得他的作品有种脱离尘嚣的透彻,历史、命运、人性的五脏六肺清清朗朗,一览无余。

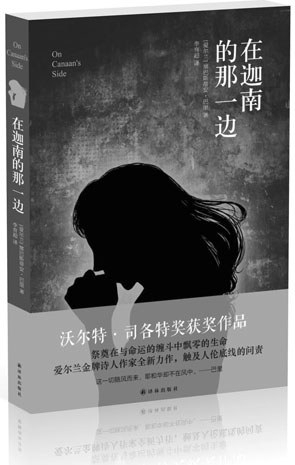

《在迦南的那一边》是塞巴斯蒂安·巴里“邓恩家族系列”小说中的第四部,延续了巴里主人公自述式叙事的传统,八十九岁的主人公莉莉·邓恩在孙子比尔自杀后悲痛欲绝,准备结束自己的生命,在此之前的十七天里,她记下了自己惊心动魄的一生。

“邓恩家族系列”始于巴里1995年好评如潮的戏剧《基督王国的管家》,主人公托马斯·邓恩的原型便是巴里的曾祖父詹姆斯·邓恩,前都柏林都市警署的总警司。托马斯·邓恩这位英国政府的官吏因为忠于职守而违逆了历史的选择,被抛弃和放逐,其政治身份代替了其他的身份遭到了时代的鞭笞。他的儿子威利,也就是“邓恩家族系列”中的第二本《漫漫长路》的男主人公在一战中战死,他在《基督王国的管家》和《在迦南的那一边》中都曾以他人记忆的形式出现,他战死的过程在《迦南的那一边》中借战友之口有所描述:“当时他听到一个德军士兵在唱歌,于是用歌声回应对方,不料竟然中了一个狙击手的枪弹。”威利的妹妹安妮·邓恩的经历在这一系列的《安妮·邓恩》中有详述。莉莉·邓恩,托马斯·邓恩的小女儿,威利·邓恩与安妮·邓恩的妹妹,其一生的命运更是交织在大西洋两岸众多的历史事件中,一战,越战,伊拉克战争,民权运动,20世纪的人祸夺走了她生命中所有的挚爱,直到最后,可以让她挥手道别的只剩下了自己。

圣奥古斯丁曾把所谓“正义的战争”称为“必要的恶”,认为“以和平为目的的战争”是允许的,然而每一场战争都会有一个崇高的理由,莉莉的哥哥威利,儿子埃德,孙子比尔,都是怀着对于和平的美好理想走上了战场,威利没有回来,埃德被摧毁了灵魂,终生隐居,比尔用一根绳子了结了自己。埃德说:“妈,战争给我造成了一种创伤。我找不到绳子的末端。我记不起原来的曲调。”莉莉说:“他是世界上最悲哀的人。”在个人身上,战争伦理根本就没有插脚的地方,各种出乎意料的伤害所证实的不道德都是百分之百的。这种不道德在于一个源于人类欲望或者对抗人类欲望的目的绞杀了所有人独特的身份,儿子,丈夫,兄弟,不管他清新俊朗,还是喉清韵雅,统统扔进这个战争机器。

汉娜·阿伦特说,像艾希曼这样的人把服从上级命令视为最高准则,纪律已经取代了道德责任,成为最高的美德。她认为恶是不曾思考过的东西,没有深度,只有善才有深度,才是本质的。

虽然汉娜·阿伦特对于这种割裂做出了非常明确的解读,然而“平庸的恶”在作为现代人类无思想性的例证的同时,也是最让人心碎的悲剧。莉莉慈爱的父亲托马斯·邓恩在都柏林警署挥舞大棒,毫不留情地镇压革命者;温柔的未婚夫塔格·布里在爱尔兰皇家警察预备役部队“黑棕团”里施展战场上的格杀技术,从未想到要对“坏规矩”的人手软;热心善良的诺兰先生居然就是受命杀死塔格的凶手……善恶作为哲学层面的研究对象都可以讲得义正词严,生动深刻,走出理论却都刀刀见血的代价,满目无辜的牵连,小说中,现实中都不缺乏这样的案例。生活不是理论,是由现实细节构成的,每一个细节都需要承受,而巴里关注的正是人所承受的所有现实,一点一滴,测试人承受悲伤的极限。

巴里的“邓恩家族系列”小说脱胎于他自己家族的幸与不幸,他就这样细腻而悲壮地演绎了20世纪爱尔兰与爱尔兰人跌宕的命运。他说:“他们好像在我的DNA中安营扎寨,等待着被人聆听。”同样是讲述20世纪爱尔兰人在美国的生活,托宾的语调平淡克制,言简意赅,巴里的文字却饱含深情,精雕细琢,“具有乔伊斯早期乔治王时代的规整,麦加恩与希尼的乡野之趣,以及伊夫林·沃那自如的优雅”,诗意的小说或许是书写爱尔兰这个诗意国度人与历史最好的体裁,我们听到了心破碎的声音。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇