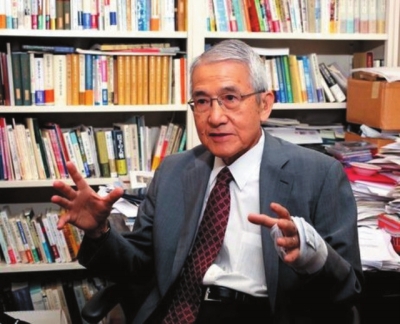

今年是第二次世界大战结束70年。因缘际会,我近日重读了入江昭先生几乎是30年以前出版的一本书:《第二次世界大战在亚洲和太平洋地区的起源》(AkiraIriye, The Origins of the Second World War in Asia and the Pacific,London:Long⁃man,1987)。在说到这本书之前,先介绍一下其作者。本书作者入江昭(AkiraIriye)先生是国际上极具声誉及影响的历史学家,也是本人在美国哈佛大学求学时的导师。入江教授1934年10月20日生于日本东京。他高中毕业后即获得奖学金赴美攻读学士学位;此后定居美国,并最终成为美国史学界的一代宗师及国际史学派的开山鼻祖。入江教授长期在美国的史学重镇芝加哥大学及哈佛大学历史系任教,备受国际学术界推崇和尊敬。1978年,他当选美国外交史学家学会主席,在1982年他年仅48岁时即当选美国文理研究院院士(AmericanAcade⁃myofArtsandSciences)。1988年,他当选美国历史学会主席。迄今为止,他可能仍是出任此职的唯一非美籍学者。他曾担任芝加哥大学及哈佛大学历史系主任及美国史讲座教授、哈佛大学赖世和日本研究所所长等众多职务,并获日本天皇颁发的日本最高荣誉之一的天皇勋章(Order of the Sacred Trea⁃sure)等诸多荣誉。

入江教授之所以在西方得到如此崇高的地位及承认,与其在国际史学界很少能有人同其媲美和比肩的巨大学术贡献是分不开的。入江教授著作等身,部部精品并影响甚大,涉猎甚至开创无数新领域。例如,其用英文出版的第一本著作为《帝国主义之后:寻求东亚新秩序,1921-1931》(After Imperialism: The Search for a New Order in the Far East,1921-1931,Harvard Universi⁃ty Press,1965)。该书用多国档案、全新视野来诠释第一次世界大战后中国、美国、苏联等国如何创建东亚新秩序,一举奠定入江教授在国际史学界的重要地位。他于1981年出版的《权力与文化:日美战争,1941-1945》(Power and Culture:the Japanese-American War,1941-1945, Harvard UniversityPress,1981)一书,又另辟蹊径提出,日本人同美国人在太平洋战争中,尽管在战场上你死我活,不遗余力地欲置对方于死地,但在对战后的和平诉求及诸多国际理念上,实际上经常是并行不悖甚至不谋而合的。入江教授之所以得此惊人之论,实乃其通过“文化”视野进行研究使然,通过解读日本及美国外交决策上文化因素的作用及影响,他能洞见大多学者无法看到的重要一面。在1993年初版、2013年全面修订再版的《美国的全球化:美国外交政策史,1913-1945》(GlobalizingofAmerica: U.S. Foreign Relations,1913-1945,Cambridge Universi⁃tyPress,1993.该书修订版于2013年出版,新书名为《新剑桥美国外交史(第三卷):美国的全球化,1913-1945》)一书中,入江教授再次从文化和国际史角度入手,得出1913-1945年的美国外交史不仅不是孤于一隅的孤立主义下的偏安史,而实际上是一部大规模和大踏步的国际化的历史,从而为这一时代的美国外交史研究带来全新的视野和解读;又如《全球背景下的中国与日本》(ChinaandJapanintheGlobalSet⁃ting, Harvard University Press,1993)一书中,入江教授分别从文化、权力和经济三个角度来梳理近代以来的中日关系,高屋建瓴,条分缕析,达到“一览众山小”的境界,读来同样让人耳目一新,拍案叫绝。入江教授的其他著作如《文化国际主义与世界秩序》(Cultural Internationalism and World Order,Johns Hopkins Uni⁃versity Press,1997)、《珍珠港与太平洋战争的来临》(Pearl Harbor and the Comingof the Pacific War,NewYork:Macmillan,1998)、《全球共同体:国际组织与当代世界》(Global Community:The Role of In⁃ternational Organizations in the Mak⁃ing of the Contemporary World,Uni⁃versity of California Press,2002)等专著,以及其参与主编的如《帕尔格雷夫国际史论文汇编》(Palgrave Dic⁃tionary of Transnational History,London: Palgrave Macmillan,2009)、《人权革命》(The HumanRight Revolution, OxfordUniversityPress,2011),以及六卷本《新世界史》(New World History,Harvard Uni⁃versity Press,2012-2015)等,单从书名看就可以知道其内容不落俗套、不同凡响了。限于篇幅,这里就不赘述了。但我想在这里强调的是,不管是个人著作,还是主编书籍,只要出自入江教授之手,均属填补空白或自立体系之作,大师风范,由此可见一斑。

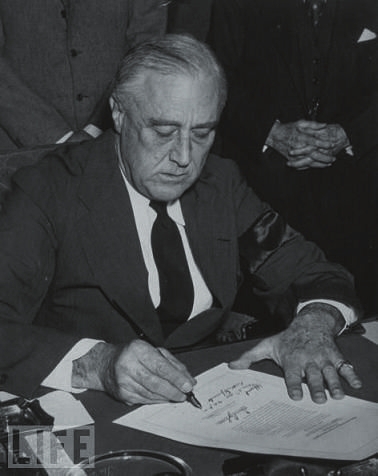

从上述学术背景及经历可以看出,入江教授几十年如一日,精心研究美国、日本、中国与世界历史,因此成为《第二次世界大战在亚洲和太平洋地区的起源》最合适的作者。虽然篇幅不长,但这本入江教授在其学术巅峰时出版的书再次展示了他卓而不群、高瞻远瞩的学术视野及思路。通过跨国别、跨文化以及国际史的宏大目光,入江教授一开始就从第一次世界大战后的局势出发来探讨二战在亚太地区的起源。在这本书中,他以史家深邃的目光,以及对美国史、日本史、国际关系史的深刻理解和认识,别出心裁地提出,二战在亚太地区的起源实乃由于日本外交决策的一再误判——日本政客的节节失误,最终导致其走上同美国背水一战的不归路。尽管这是一本入江教授为一般读者所写的著作,但其精深的学术思想和独到的历史见解,在书中可谓比比皆是。此书各章精彩纷呈,且绝非人云亦云,如同一曲令人振奋的交响乐,高潮迭起,让读者得以享受大师所做的一份精美学术大餐。据说国内一出版社独具慧眼,打算近期翻译出版此书,从而让我们中国读者很快有机会阅读此书,可谓意义重大,用心良苦。此书无疑对今天的我们有重要启迪意义。我希望在这一特别的年份,至少我们中国的历史学者都能读读此书,在这里我就不敢班门弄斧,对本书作进一步解读了,以免夺走读者慢慢品味此书观点时可能获得的惊喜和新鲜感。本人在这里更愿意与读者分享一下我多年后重读此书,关于第一次世界大战及第二次世界大战的一些断想。这些想法也许不对,读者可以见仁见智,这里之所以不揣冒昧,把这些尚不成熟的观点予以发表,实乃出于抛砖引玉之苦心,刺激国人对两次世界大战作出全新和明智的思考。得失与否,请方家指正。

2015年是第二次世界大战结束70周年,同时也是中国人在第一次世界大战中创造性提出“以工代兵”,并因此把自己的命运同所谓的“大战争”(TheGreatWar)联系在一起的一百周年纪念日。在全人类正大张旗鼓地反思第一次世界大战的百年遗产,并纪念第二次世界大战结束70周年之际,也许我们应该把两次世界大战放在一起进行思考,回答下述问题:二战是否是一战的延续?或者,是否因为一战的后遗症,造成了二战的最终爆发?在这两次世界大战之间,哪一场战争造成的影响更加深远?何谓第二次世界大战?还有关于二战开始的时间及定义,是否对不同的国家有不同的回答?中国人对第二次世界大战的贡献如何?第二次世界大战对中国历史进程的巨大影响何在?

从相当大的意义上,一战的重要性远胜于二战。不仅因为二战是一战的延续,更重要的是,直到今天——一战爆发已一百多年之际,我们对这场所谓的“大战争”的全球意义仍缺乏真正了解。人们仍在辩论其影响及后果。

在相当大的程度上,我们在检讨第二次世界大战对中日关系及两国历史发展进程的影响时,也许应该把第一次世界大战以及第二次世界大战联系在一起来分析。我们甚至应该进而把两次世界大战作为一体,并同中日甲午战争放在一起来透视,换句话说,第二次世界大战可能是中日从1895年到1945年五十年战争的一个重要组成部分。唯有从这一角度出发,我们对中日两国的近现代进程才可能看得更透彻,得到的认识和理解也可能更为深刻。老杜诗云:“会当凌绝顶,一览众山小。”也许从中日五十年战争的角度来俯视二战,许多似是而非的观点可能就露出真面目了。从国际史而言,二战的起源可谓因不同地区而异。对欧洲来说,二战起源于1939年应无问题。但从美国人的角度,二战可以说是被日本人炸进来的。1941年12月7日本偷袭珍珠港,一举把美国人拉进战争,美国人的二战便因此载入史册,从此美国人变成我们中国人的重要盟友。但对中国人或日本人来说,二战如果从1931年所谓“九一八”事变算起,可能是15年战争。如果从1937年7月7日卢沟桥事变算起,则为8年战争。从中日50年战争说,我们可以认为,1895年与中国一战一举奠定日本的东亚大国地位,并让日本成为西方意义上的殖民帝国。因为甲午一战让日本攫取台湾将其变为日本殖民地,并为日本将朝鲜在1910年正式变为其殖民地打下了坚实基础。一战是日本的所谓“天赐良机”。日本通过一战一举成为世界强国,在巴黎和会上跻身世界五强之列。日本在一战后的地位大增,实力膨胀,《道德经》云,“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏”。在某种程度上可以说,正是日本在一战中的巨大成功,把它一步步推向第二次世界大战,并最终战败,无条件投降。

第一次世界大战及其建立的战后新秩序,对中国人来说可谓刻骨铭心,五四运动因此爆发,五四时期风靡一时的两大口号“科学”与“民主”响彻入云。但到一战爆发已逾一百年的今天,我们是否在中国完全实现了“科学”与“民主”呢?一战爆发迄今已逾一百年,但当年围绕这场大战争原因和结果的全球讨论,这场有关世界秩序、东西方文明的兴衰、科学及机器的论战,到今天仍在继续,也仍无答案。在21世纪的现在,人们仍旧在继续讨论、继续疑惑,观点仍旧莫衷一是。事实是,经历过两次世界大战的巨大考验,西方文明照旧处于优势,跟一战时期比,科学和机器在今天人们的生活中扮演着甚至更为重要的角色,并为全世界所推崇和追求。中国自一战以来无疑经历了翻天覆地的变化,由积贫积弱发展成为今天的世界强国。今天的中国不仅国力大增,且国际地位与日俱增,与一战后期任人宰割的局面有天壤之别。但五四时期我们的先辈所讨论、所纠结的问题今天仍旧存在。例如当时广为讨论的“何为中国、何为中国人”,“中华文明的国际地位如何”,“中国究竟需要什么样的国家认同”等问题到今天仍旧是我们全体中国人共同关心的核心问题。中国国家领导人目前大力推行的实现“中国梦”及“中华民族伟大复兴”的宏伟计划同五四先辈们所追求的理想无疑有异曲同工之处。二战结束到今天也已经70周年了,但关于战争责任以及日本道歉问题至今仍困扰着东亚国家。在欧洲,法德两国可谓世仇,从1871年普法大战到1945年二战结束,七十余年间法德之间经历了一场让法国深感耻辱的战争及两场世界大战。但如今两国已成为欧盟的重要伙伴,不仅化干戈为玉帛,甚至在许多重大经济外交问题上达到休戚与共、肝胆相照的境界。我们不禁要问:在战争问题上,日本为什么不能像德国那样诚心道歉,同邻国共创未来?中国为什么无法像法国那样放下耻辱的历史包袱,轻装上阵,着眼于明天?

也许日本就是日本而不是德国,中国就是中国而不是法国。也许我们在短期内无法对上述众多问题作出明智的回答。在我们中国人同全人类一起纪念二战结束70周年的今日,我们应好好读一下入江昭的《第二次世界大战在亚洲和太平洋地区的起源》。该书涉及日本、美国以及战争。也许他山之石,可以攻玉。通过阅读此书,我们可以吸取日本人的历史教训。更重要的是,当我们中国人目前在纠结于如何处理中美关系、中日关系以及中国在国际上的地位时,我们是否想到上世纪30年代的日本人实际上面临同样的处境?当时的日本人同样纠结,他们在问:为什么日本强大了,但还是得不到美国等西方国家相应的尊重?日本何时及怎样可以摆脱白人主导的国际秩序?但日本最终一错再错,选择战争这条不归路。在目前似乎举国对国家未来自我感觉良好的日子里,在一战开始已逾百年及二战结束七十年的今天,我真心希望我们中国的有识之士认真读一读这本小书,也许从入江教授的微言大义里,从入江教授的历史解读中,我们可以对上述问题作出理性反思,可以全面检讨人类和我们中国人的战争与和平问题,并思考什么是我们中国人自己的过去和未来,为了自己,为了后代,也为中国和世界。我们无法改变历史,我们也无法选择我们的邻国,但我们可以选择一个和平的未来,共创和谐的睦邻关系。

2015年春于香港

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇