对于旧期刊,施蛰存说过一段很高明的话:“我常常怕买杂志。要是不能积成全卷或全年的话,零本的旧杂志最是没办法安置的东西。但是如果要‘炒冷饭’,旧杂志却比旧书的趣味更大。”(《绕室旅行记》)

林语堂创办的《论语》是民国最优秀的散文杂志,从另外一个意义上来讲,也是一本优秀的漫画杂志。《论语》集合了民国最好的散文作家,同时也集合了民国最好的漫画作者。一本杂志能够同时招集到“文”与“艺”两个相对独立领域的大牌作者为其效劳,遍览民国文艺期刊之林,好像只有《论语》一家。《论语》的奇特之处还在于,它竟然一直保持着图文并茂的高水平,刊期又是那么长久,若非赶上两个非常时期,《论语》的生命也许是三百期,五百期,甚至一千期。

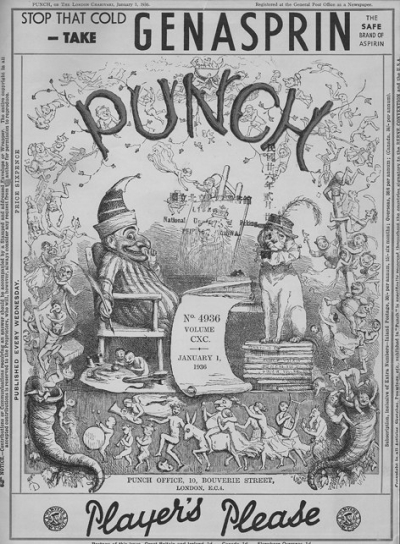

《论语》在中国是独此一家,别无分号。在西洋的杂志界,与《论语》最相似的该是英国的老牌杂志《笨拙》了。《笨拙》1841年创刊,1992年停刊(恺蒂同年写有妙文《〈笨拙〉之死》,刊于《读书》)1996年复刊,六年后再度停刊。一位日本收藏者集全了《笨拙》前一百五十年的每一期,真是惊人的成绩。有研究者称“林语堂主编的《论语》,模仿的是英国老牌幽默杂志《笨拙》,就其模仿水准而言,以后的中国期刊再无继者。”模仿并不丢人,恺蒂说“《笨拙》本是模仿法国由昂利·陀米埃(HenriDaumier)主画的幽默日报《喧闹》(Charivari)而成”。林语堂自己声明“《论语》的幽默比之《笨拙》要多了些‘道学气’”。

《纽约客》创办者若斯(HaroldRoss)曾对邵洵美说“要维持一份幽默杂志经久不衰是多么不容易!”他俩说起《笨拙》“创刊一百多年,已经出了五千五百多期。最近受到很多人的指摘,称它‘不像以前了!’也有人说‘虽然比十年前来得有趣,可是不及九十年前那么有趣!’”

《论语》是中国的《笨拙》。换言之,《笨拙》在中国有个优秀的临摹者《论语》。

《论语》的作者,作者的文风,被论家归结为“几分名士气,几分洋气,几分绅士气”林语堂的招牌动作不就是口叼烟斗的绅士派头么。有了这几气,《论语》与远隔千山万水的《笨拙》又贴近了几许。

寒斋收藏有两年的《笨拙》,我甚至觉得《论语》封面艺术装帧这一项要强过一百年一个封面,一个封面用一百年的《笨拙》。漫画家王敦庆(1899-1990)上世纪30年代写有《“笨拙”先生小传》,他说“九十四年以来,除点过一回胭脂外,从来不改过面目的《笨拙》封面”。我认为一本刊物有两个元素轻易不要去作改动,一个是开本,一个是刊物的名称,这是两件应该“从一而终”的事情,《论语》和《笨拙》都作到了。我只看过两年的《笨拙》,不能保证一百五十岁的《笨拙》都是一样的开本,可是从《笨拙》对于封面的这份保守和执著来看,它在开本上也会执行一成不变的方针。刊名的大小,颜色,位置能不变就不变,但是封面除了刊名尚有大面积的艺术空间,还是利用一下的好。

柳存仁(1917-2009)对于封面

画说过一段很好的话:“至于普通的封面画,有一点要顾到的,即至少情调要合它的内容相配合。‘欧风美雨’,必配以伦敦纽约瑞士的景色;‘先秦学术’万勿采用北魏石刻的雕饰;‘九一八纪念专号’,不必画一座城墙前头站着个引车卖浆者流;‘抗战版画集’,何妨来个天下第一雄关的木刻杰作。以类取,以类求,则作者欣然快意,读者亦心旷神怡。”

林语堂一手抓古人一手抓洋人,他很注意万里之外《笨拙》的最新动态,1933年1月林语堂撰文《〈笨拙〉记者受封》“元旦日伦敦路透电报告本年元旦英王诰封国中贤才若干名,其中包括文学,美术,音乐,科学,实业各界有功于国的人,而老牌幽默刊物《笨拙》(Punch)的记者西门氏(SirOwenSeamsn)亦在荣封之列。英人重视幽默,由此可见。西门自一九0六年,即主《笨拙》笔政,擅长幽默诗歌。路透电并谓,西门氏豪放的诗歌及主编《笨拙》,在欧战时代,尤为国家的一种‘资产’”。林语堂这段话是不是为《论语》在中国的遭遇抱屈呢,或者干脆以中国的“西门”自诩。

第三期“编辑后记”里又一次提到《笨拙》:“时局不宁,谣诼繁兴,令人悚然危懼。有人谓我们想做孔子,有人谓《论语》备出到六期而已。关于后者,我们可以保证决无其事,夭折非人生愿望之一。我们是在焚香祷祝《论语》万岁。我们看见英国《笨拙》从一七四九年出到现在,非常羡慕。若能饶舌而取得立场,我们也希望本刊,与时俱进。就是至我们老朽,本能执笔,也希望有人取而代之,继续此志。”

第二期的《论语》即抬出了他的洋老师《笨拙》,转载了两幅《笨拙》的漫画,还转载了美国《纽约客》的一幅漫画。《纽约客》也是老牌刊物,1925年创刊,至今还活得好好的。

第三期有一幅林语堂的漫画,正面是林漫画背面是《笨拙》漫画。这以后几乎期期转载《笨拙》漫画。

章克标(1900-2007)撰写《林语堂在上海》,里面有这样的话:“(《论语》)出版发行由邵洵美开的时代书店负责,一切杂务都由书店负担了。林语堂集稿,阅稿,把认为合适的汇总起来,在晚间有几个人会合时,大家交互看了看,就把稿件发出去,再由书店送印刷所付排。起初林语堂对于编辑工作还陌生,我就帮着做一些编辑琐务。如第一期匆匆发稿付印,连封面刊头题字都没准备,我只好用两个老宋体字暂行充数。后来林语堂挑选到了不知哪里集来的郑孝胥的书法,就一直使用着。”

《论语》创刊号有两个版本,一个是“老宋体字”样式的,一个是“郑孝胥书法”样式的。前者只用了一次,后者则用了一七七次(期)。作为老杂志掌故,特记此一笔。

漫画家汪子美(1913-2002)1941年撰写的《中国漫画之演进及展望》对于《论语》漫画有所评论:

漫画成为新闻纸的附属趣味是中国漫画的中衰现象。在这时期虽然漫画的执笔者增多起来,而漫画在群众间的趣味统治却缩小了范围。《上海漫画》以后漫画的活跃则是由所谓“报屁股”到画报杂志之类的刊物。所有皆是由属性而存在,成为一种杂志画刊的副趣味,而附了仅仅到宾立的地位。在同一的时期,软性趣味的画报及其他的小型刊物,正继着新文艺衰落的退潮渐渐澎湃起来。一方面是因《论语》《十日谈》的诞生,开软性小型文刊的新阵线;一方面是因着新进画报的推挤使老牌的《良友》《时代》跃而

为画报界的两大权威。这一新的骚动对于漫画的伸展,不能不说是有着相当好的影响。应供着画坛新形式的要求,漫画便在各种画报或文刊上寄生虫地活着了。《论语》增加漫画页,《十日谈》用漫画作封面,《良友》《时代》之类的画报也争以漫画来装饰新鲜的颜色,以取悦读者进步的满足。《论语》中的漫画,多不把握着相当的技巧而草率落笔,表现出来的作品是形式不够圆满地完成其意识的显露。这缺憾是应该由执笔者去负责。

主编过十几期《论语》的郁达夫给我们留下一段重要的谈话:“当《论语》出版不久的时候,鲁迅有一次曾和我谈及,说办定期刊物,最难以为继的有两种,一种是诗刊,一种是像《论语》那么专门幽默的什志;因为诗与幽默,都不是可以大量生产的货物。”

恺蒂为150岁的《笨拙》的终局描绘一幅凄凉景色:

报馆云集的弗利特街旁的一条岔路上,《笨拙》的旧址是一片凄凉和萧索。不再有繁忙的运送纸张和新杂志的大卡车,不再有来来往往前来聚餐的文人画士,只有寒风吹着地上的纸屑,红砖墙上是一片冷峭。半年以前,《笨拙》停刊了,四月八日那最后一期封面上便是这样一街零落秋景,夕阳西下,暮色苍茫,老态龙钟的笨拙先生鼻更弯、背更驼,带着他的朱迪他的狗,一步三回头而去。手提箱上印着的是“太阳下山,我归去也”。

1949年5月16日,《论语》出了最后一期第一七七期。封面是丰子恺的漫画《弃婴》,丰子恺不是预言家,他听到了上海外围的炮声。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制