如今提起东总布胡同十号大院,恐怕鲜有人知晓。这个院子坐落于胡同东口路北,是新中国成立后中央出版总署所在地。上世纪五十年代,中华书局、商务印书馆、人民美术出版社都“驻扎”在这个朴素雅静的院子里。院的南部是砖瓦平房,房舍之间游廊相连。东北部有栋两层楼房,南侧是一片绿色的灌木丛。

庭院深深,东总布胡同十号大院的前院是商务印书馆的旧址,中华书局则坐落在后院东侧的一个小四合院里。就是在这儿,金灿然招兵买马,学界耆宿与青年才俊汇聚中华书局一堂。傅彬然、徐调孚、宋云彬、杨伯峻、王仲闻等人都曾在这里校对书稿、编译古籍;“二十四史”、《中国古典文学研究资料汇编》《全唐诗》《全宋词》《永乐大典》等项目在这里发轫;中华书局在这里艰难起步,浴火重生。

上世纪五十年代,中华书局由上海迁至北京。1957年3月,落户东总布胡同,并与古籍出版社合并。几经周折,中华书局最终确定以出版古籍和文学、哲学社会科学著作为主要任务。彼时中华书局人力、物力资源十分薄弱,金灿然到任之初,全部人员只有128人,饶是如此,一个小小院落也已经不堪重负。中华书局在上海已经历经几十年的发展,然而在北京,却得一步步从头开始。

由于地址、人员几经变迁调动,真正能够胜任整理古籍的专门人才已经寥寥无几,中华书局面临的头一个问题就是如何充实编辑力量。金灿然在就任中华书局社长、总编辑期间,一直尽力物色和培养古籍整理编辑人才。古籍出版社曾组稿顾颉刚先生的《史记》标点稿,问题很多。与中华合并后,这个稿子就成了中华书局的“烫手山芋”。一个偶然的机会,宋云彬先生从好友叶圣陶处了解到中华书局古籍整理规划小组一事。此时宋云彬正致力于编纂《史记集注》,便给叶圣陶寄去《编纂史记集注计划书》数份,与古籍小组开始了最早的联系。金灿然正为《史记》一稿进退两难,便有意请宋负责此事。经中央有关部门“审批”,宋云彬于当年9月13日举家来京,次日就到东总布胡同十号中华书局“上工”了。此时宋云彬已年逾古稀,却为了《史记》的标点工作目不交睫,夜以继日,连日记都中断了两个多月。1959年4月17日,宋云彬在日记里写道:“《史记》一百三十卷于昨日点校完毕”,至于日记中断原因则是“标点《史记》工作紧张,每夜工作到十点钟左右,精疲力竭,无兴趣写日记了”。

1957年正值“反右运动”期间,很多学者遭受迫害,做学术是十分“奢侈”的事。金灿然在调任编辑时经常会遇到很大的阻力。他从来不因政治废人才,宋云彬是有名的“右派”人物,金灿然却多方协调,大胆起用。他一直抱着一个朴素的想法:“他有这个能力,我们为什么不让他干?”这个“他”,非指宋云彬一人,而是所有有担当有能力的编校人才。北大中文系教授杨伯峻也是这样来到东总布胡同的。

杨伯峻被打成右派之后,离开了北大,到甘肃兰州一所大学教书,他写过很多关于《论语》的著作。金灿然想办法把他调来中华,开始请他做《汉书》的点校,后来又点校《左传》。另外还有一位编辑叫做王仲闻的,是国学大师王国维的次子,学术底蕴深厚,很了不起。他年轻时曾在邮检部门工作,工作人员必须得是党员,因此就入了国民党。解放后被留用,却“极不安分”地向往学术,1957年有意和人民文学出版社的几位同志办一个同人刊物《艺文志》。反右派运动的浪潮一起,王仲闻马上就被打成右派,随即面临失业。这种情况偶然被齐燕铭得知,便把他推荐给了金灿然,请他来审核《全唐诗》标点。当时社里年轻的编辑沈玉成还清楚地记得王仲闻第一次来总布胡同时,“……是个老头儿,身穿人字呢夹大衣,手提一个书包,步子挺轻健。进门以后就正襟危坐在调老(笔者注:徐调孚先生,时任中华书局文学编辑室主任)的桌子边,谈了一些我不甚了然的事,接着就拿起书包走了。他给我的第一印象是长得很像他父亲。为了印证,我还特地跑到图书馆找出《观堂集林》中那张相片看了一下,果然子之于父,如明翻宋本,唐临晋帖……”

从此,王仲闻每周到总布胡同来一次,放下几本《全宋词》,再取走几本,来去匆匆,很少在社里停留。有一天他又来了,一脸懊丧地跟徐调孚说:“我不能做了。街道上要我下乡劳动去唉。”调老闻言,马上着急了,就去找金灿然。金灿然又让人事部门告诉街道,这个人是我们的临时工,不能下乡。从此王仲闻就成了中华书局名正言顺的“长期临时工”。徐调孚为此特意召集全室工作人员,宣布道,王仲闻先生虽然“政治上有问题,不过学问是很好的。大家业务上有问题可以问他”。

后来,中华书局又有一个比较大的项目——《全宋词》,由南京大学有名的学者唐圭璋先生编著。王仲闻作为编辑修订《全宋词》,纠正了不少错误。订补《全宋词》是王仲闻为中华书局付出最多辛劳的工作,他倾尽心力整整工作了四年,期间与唐圭璋鸿雁往来,交流切磋不断。二人通力合作,使《全宋词》更上了一个新的高度。新版《全宋词》问世后,唐先生曾不止一次地在文章和谈话中提到王先生的贡献。王仲闻之于《全宋词》,已经完全超越了一般编辑所做的工作,以至书稿追加了“王仲闻订补”的署名。

1958年,年轻的傅璇琮从商务印书馆的古籍编辑室调到中华书局,同时调动的还有赵守俨、李侃等人。当时金灿然找到傅璇琮说,你从北京大学毕业,能不能给社里介绍几个北大的人来呢?傅璇琮有些为难:这些人都在去年被划为右派啦。金灿然表示这没关系。后来经傅璇琮先生介绍到总布胡同来上班的有褚斌杰、沈玉成、李思敬三个人。其中褚斌杰是比傅璇琮高一个年级的学长,于古典文学造诣颇深;另两位都是傅先生的同班好友。80年代时,中华书局出版黄仁宇的《万历十五年》,是傅璇琮先生负责。据傅先生说,这个稿子最初翻译水平并不很高,后来便请沈玉成多做修订,逐渐完善。如今这本书多次重版,已成为历史学界的经典之作,黄仁宇的读者也早已不再限于史学界的范畴。以上几位编辑,年长者有之,年轻者亦有之,不乏“右派”、“问题人物”,然而金灿然却不拘一格吸纳人才,总布胡同十号大院里几株洋槐,见证了中华书局悄然起步,作家编辑辛勤耕耘。金灿然在文革时有一条大罪是“招降纳叛,重用牛鬼蛇神”,直指他任用右派人物,为此,他被迫做了很多次认罪检查,受到不公正的对待。然而历史自有公断,中华书局今天的发展,深深得益于在东总布胡同时的良好开端。1958年,国务院古籍整理规划小组成立,由国务院副总理齐燕铭担任组长。古籍小组在出书之外,还关注对人才的选拔培养。几位领导、编辑聚议良久,金灿然提议在北京大学成立古典文献专业,招收培养这方面的专门人才。建议提出后很快就被采纳。于是自1960年起,北大古典文献专业开始招生。北京大学首创古典文献专业之后,其他大学也开始效仿,为古代典籍的整理保存做出了很大的贡献。从1964年开始,北大相关专业每年都有五六个人到中华书局来参加工作。傅璇琮先生当时也只有二十五六岁,社里年轻人很多,金灿然遍邀老编辑、在各自领域执牛耳的专家学者,每个月都在单位“讲一次课”,让年轻编辑可以一边工作一边进步。

更难得的是,中华书局十分重视让年轻编辑的个人工作与所学专业相结合。1958年出版《诗经通论》,徐调孚请傅璇琮为此书写一篇出版说明,相当于序言。傅璇琮说,我虽然在北京大学中文系学中国文学史,但也没有专门上过《诗经》这门课,不大好写。徐调孚竟然给了傅璇琮两个月的时间,说,你把这本书好好看看,《诗经》有关的著作也参考一下。傅先生就真的匀了两个月的时间,认真研读《诗经》及相关著作资料。最后写出《诗经通论》序言,总共不过四千字左右;然而学术知识的积累和长进,却难以估量。傅璇琮先生说,自己“在北京大学还没有系统地读过《诗经》呢”。后来陈乃乾先生做一个项目,是《四库全书总目》影印,也请傅璇琮撰写出版说明,傅先生又花了一番功夫研读相关著作。对于中华的年轻编辑而言,东总布胡同十号,不仅仅是一个工作的场所,更是进修的学堂。今天,有几家出版社还会为了写一篇数千字的出版说明而给编辑两个月的“进修”时间呢?

在总布胡同时,中华书局十分重视重大的基础项目工作。“二十四史”和“清史稿”最早都是从这里开始的。当时社科院有位做文学史研究的学者陈友琴,整理出版了一本《白居易诗评述汇编》,后经增补,拿到中华书局出版。恰好孔凡礼先生也做了一个《陆游资料汇编》,也拿到中华书局来。这两个稿子都是傅璇琮先生做责任编辑,负责审稿。他想:既然现在开始做白居易、陆游,不如我们索性搞一个大项目,就叫“中国古典文学研究资料汇编”,以作家、作品为单元,汇聚历史上主要的名家作品以及后世相关评述著作。这个想法很快得到认可。于是他们在东总部胡同时就整理出版了陆游、韩愈、柳宗元以及《红楼梦》的资料汇编。傅璇琮先生自己也做了几种:黄庭坚、范成大和杨万里。傅先生说,自己当时还是二十七八岁的年轻人,每天除了工作就是看书,星期天跑到图书馆去查资料。后来中华书局从东总布胡同搬走,这个项目却延续了下来。时至今日,古典资料汇编已经出版二十几种,依然在继续。还有陈乃乾先生主持的《永乐大典》项目以及古籍影印工作,都是在总布胡同大院里开始的。所以说,东总布胡同时期是中华书局在北京的开端和基础。

随着人员编制的扩张、工作量的加大,这个本来就不大的院落日益拥挤。1961年3月31日,金灿然向齐燕铭写信求援:“中华的房子,实在挤不下了,办公室、宿舍都挤到很影响工作的地步。一二十个人坐在两间通起来的大办公室里,说话、走路、电话的声音整天不断。宋云彬夫妇二人,一个保姆,只有一间房;杨伯峻一家六口(三子女、一保姆),住在通起来的两小间内,影响睡眠,由睡眠影响血压,现在已请假休息;马宗霍自己租了一间半房,书箱放在走廊下,房间白天还要开灯。很希望解决一下。”经过种种努力,中华书局终于在1961年秋季,搬到了西郊翠微路二号(原文化学院的旧址),办公室、图书馆、职工宿舍都得到相当圆满的解决。商务印书馆也在同期搬走。

于是,东总布胡同十号大院安静得多了。这个一度热闹非凡的院子,多少作家编者来往于洋槐树下,走过那片长满丁香与海棠的草地;从这里走出的典籍作品,大多成为经典,时至今日依然保持着旺盛的生命力。

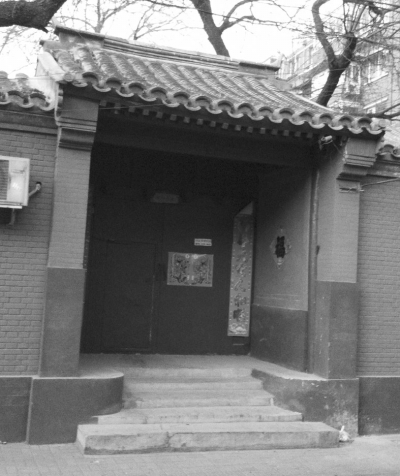

笔者前往东总布胡同十号,却再也寻觅不到那些古朴的洋槐,也看不到方砖铺地的楼院。十号大院大门紧闭,关住了中华书局筚路蓝缕的过往,关住了一个古香古色的回忆。周围的院墙青砖簇新——重建的同时也拆掉了历史的味道。胡同口拐个弯向北走出三五步,就是北总布胡同二十四号院,这儿是梁思成、林徽因的故居,有名的“太太客厅”就在这里。今年春节期间,这个院子也在众人的惋惜声中化为一地碎砖。拆建的脚步呵,能不能走得慢一点、再慢一点,让我们多嗅闻一些曾经的气息?

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇