《资本论》里的中国人

西方人谈论某个大道理、大理论时,向来就喜欢罗列一大堆所谓的“海外见闻”。这些奇闻,往往会成为某个小观点的佐证,并以此来炫耀其博学广见。自古希腊亚里士多德以来,他创立的“归纳—分析—结论”三段立论法则,被西方人广为运用。那些嘴边笔下的“海外见闻”,正是西方人中国研究的“前理论”阶段,在“归纳”之前,西方人一直热衷于谈论他们知晓不多的“海外见闻”。

这些见闻中多有中国人的身影,这又成为后来的理论研究者非常感兴趣的二手材料。马可波罗来到中国,说中国人的国都遍地黄金,到处都是像玉石一样的瓷器、泛着金光和绿光的大屋顶,中国皇帝就像天王一样坐在这里,但他还说,“中国人没有贸易头脑”。利马窦来到中国,仍然是赞不绝口,但他也看到了李卓吾的疯狂和僧侣们的滥禅,慨叹了一声:“中国没有上帝”。之后,黑格尔没到过中国,就说“中国没有哲学”;汤因比也没到过中国,就说“中国没有历史”;虽然他们一而再、再而三地阐述他们的精深理论,这样纯粹、那样辩证地说个没完,可“中国没有某某”毕竟成了那个时代的流行语。

马克思也没到过中国,可他居然明确地说,中国曾经有一场激烈的币制改革。不知道马克思从哪里搞来的资料,硬是译成了德文,大篇大篇地写进了《资本论》里。然而,毕竟是说到了中国“有”什么了,是足以让国人自豪一番的了,更何况是登在被称为“政治经济学圣经”的《资本论》里呢?可惜的是,一直在大学里被作为必修课的“马克思主义哲学”和“政治经济学”两堂课上,没有听到过任何讲师教授引经据典,能链接一下相关内容。更奇怪的是,数十年的正统经济学家的言论中,都没能听到这一场马克思都知道的中国币制改革。

其实,早在1932年左右,国内的一帮青年才俊开始用几种不同文字的底本翻译《资本论》,他们在译到第一卷第三章的第八十三号注解时,有一段提及中国史事的内容,其中的一个人名难住了他们:《资本论》中出现的这个人名拼音字母为“WANMAO-IN”,究竟该怎么译,又究竟怎样跟真实的历史人物对号入座呢?他们有人将其译作“王猛殷”,有人将其译作“王孟尹”,甚至有人译为“万卯寅”,对这样一个重要的历史人物,吃不准他的名字是很难让人继续翻译下去的。他们纷纷想到了当时另一个重要的学术人物,那就是30年后被定为“反动学术权威”的吴晗先生。

正是吴先生,迅速纠正了这翻译工作的低级错误,他明确指出《资本论》里的这个中国人名字叫“王茂荫”,曾是咸丰朝的户部右侍郎,就是马克思所说的那一场币制改革的始作俑者,也就是马克思笔下的“中国财政大员”。

郭沫若先生是知道“WAN-MAO-IN”就是“王茂荫”的,而且用德文原本对《资本论》中的这个中国人推动的币制改革进行了选译。郭先生以“《资本论》中的王茂荫”为题,撰写论文,发表在了1937年《光明》杂志第二卷上。吴先生看到了这篇文章,对这个《资本论》中的中国人又重新发表了一些更为重要和更为接近史实的观点。《资本论》第一卷第三章第八十三号注解的原文中有一段,郭先生依据德文本翻译为:

中国的财政大员王茂荫上一条陈于天子,请将官票宝钞暗渡为可兑现的钱庄钞票。在一八五四年三月钞法核议会的奏呈中,王茂荫为此大受申饬。然其曾受法定的笞刑与否,则无明文。该奏议之结尾有云:“本核议员等曾将其条奏详加审核,觉其中所言专利商贾,于朝廷毫无一利。”

吴先生认为官票和宝钞是两种东西,王茂荫上的奏折,只是针对宝钞的。而且在清代压根儿也没有什么“钞法核议会”的机构,只有“钱法堂”这样的管理钱币的官方机构,分属户部和工部。吴先生是明清史专家,且随时可以查阅《清史稿》一类的大部头资料,所说的应当可信。那么,王茂荫给皇帝的建议实质上就是,让钱庄参与国家融资,让钱庄发展成国家认可的银行。那么,为什么会受到“钱法堂”的激烈反对,甚至差一点遭一顿鞭打呢?

中国有句俗话,叫“识时务者为俊杰”,这“时务”二字也非常不好把握。而王茂荫这个人是只识朝廷的时务,不识自己的时务。说白了,就是那种“先天下之忧而忧”的忠臣,这样的忠臣,只管国家运命,不管人情事故。

咸丰朝时,主张施行纸币的第一人也就是这王茂荫,也就是所谓的官票、宝钞与铜钱并举,国家信用货币与银本位货币并驾齐驱。王茂荫之所以这样提议,完全是为国家着想。当时鸦片输入使国库里银子一天天少了,太平天国起义也相当于抄了大清国的几次家;这会儿发行一些国家纸币,有救急的味道,也有救穷的意思。总之,于情于理,都是必须的举措。当然,反对的也大有人在,户部和工部的一帮人都建议铸造大钱,一个大钱当十、当五十、当五百个铜钱使,大钱看上去美观气派又可以少充多,何乐不为?于是,朝廷上分成了“钞法派”和“钱法派”,吵吵闹闹,皇帝一时也不好决策。不过还是少数服从多数,施行了大钱法,现在的钱币收藏者也因此多收获了一套花样繁多的咸丰大钱(据说,集齐备很不容易,眼前的市价几万元也搞不齐一套)。

大钱实行后不久,私铸成风,一发不可收拾。这大钱本来就是朝廷敛财的一种手段,按当时的重量,以一当百的大钱也只有小铜钱的十来个那么重,多出的八十几个小铜钱也就全数进了朝廷的腰包。这样一来,上有政策,下有对策。朝廷可以铸大钱,咱老百姓也铸,也就刻个模子熔点铜的事,有钱大家赚。没多久的工夫,大钱几乎在社会上流通不了了。皇帝一着急,要办“钱法派”的罪,找来王茂荫再作商议时,王茂荫就上了开头提到的那一本。这下子,“钱法派”只能群起而攻之,必欲除之而后快。于是就出现了《资本论》中所谓的“中国激烈的币制改革”的一幕。

当然,改革没有最终实行。因为当时的咸丰皇帝,内忧外患,能把“钱法”和“钞法”这两派的官员都稳定下来,就算是朝廷的福气了。虽然之后“钞法”和“钱法”也各自试行了一个阶段,这两派的斗争在咸丰朝一直也没消停过,可终归还是没能一直实施下去。因为用钞票的人也好,用大钱的人也好,都不是傻瓜,他们要么拒绝流通使用这种东西,要么伪造私铸这种东西,大家都没好日子过。

这一场激烈的币制改革,最终没能让中国这个农业大国,走出银本位,走向资本主义的金光大道。可是,“王茂荫”,这个《资本论》里的中国人,还是给我留下了一个难忘而又难言的背影。

《王风笺题》中的老北京

老北京的民风民俗,五花八门,说不完的典故,讲不完的掌故。路工先生曾辑了一册《清代北京竹枝词》,雷梦水先生又辑了一部《北京风俗杂咏》及《续编》,这些都是以诗歌方式来记录老北京风俗的好篇什,让后人在琅琅上口的诗句中品味过往。但他们都漏掉了一个好本子,那是一册百年前原汁原味的老北京风情描画,它就是以一百首诗歌记录京城百年风尚的《王风笺题》。

《王风笺题》为清光绪丁立诚(1850—1911)著,收歌咏北京的风俗诗一百首。该书完稿于光绪二十六年(1900)十月间,直到20年后,民国九年(1920)由他的儿子、西泠印社创始人丁辅之(1879—1949)用自己创制的“聚珍仿宋体”字模印制出来。这个字模是中国第一个获国家认可的、有自己版权的字体,即现在风行已久的所谓“仿宋体”前身。1920年,刚过不惑之年的丁辅之收到了“内务部批第六三五号”的政府批文,成为这一字体的版权所有者,并迅即将这一专利技术用于印制其父的遗著《王风笺题》。

《王风笺题》,从立意、完稿到成书、印制,一直都系出名门,堪称精品。丁氏一家人为此书花费了20年心血,从父亲的精心撰著,到儿子的精工印制,无一不体现着那个时代知识精英们的人文情怀。

丁立诚,字修甫,号慕倩,清钱塘(今浙江省杭州市)人;清末著名藏书家八千卷楼主丁丙之侄、丁申之长子,同治六年(1867)补钱塘县学生员,光绪元年(1875)乡试中举人,官内阁中书。他自幼颖悟,濡染家风,助理长辈编辑《武林掌故丛书》、《杭郡先辈遗书》、《善本书室藏书志》等。

《王风笺题》的立意,始于八国联军侵华之际,是正值神州陆沉的1900年,风雨飘摇中的丁氏痛定思痛,感事愤世。他借咏京华风俗,却意在讽世抒怀。他的同乡钱塘徐珂为《王风笺题》作序时说该书“词意精妙,暗寓时事,盖有感于庚子拳变而作也”。另一位浙江杭县人程宗裕也看出了这本书的根本意图所在,他为之题词曰:“以风人之笔,寓春秋之思。世有解人,必当心折又岂特游戏云乎哉?”也正因为如此,国学大师俞樾(1821—1907)当年曾劝作者不要出版,以免因言获罪。他苦劝其“语涉过激,勿遽问世,东坡他事可学,诗案不可学”。

这部杭州人写老北京的“奇书”,因丁氏及其亲友的种种顾虑,一直未能刊印出版。直到宣统三年(1911),丁立诚病逝,后人为其整理遗著时,才将《王风笺题》的书稿刊印提到了议事日程上来。况且入民国后,时世变迁,前朝的事也就没有什么可避讳了,《王风笺题》 行人晏息往来疾。”

问世具备了客观条件。现在来看《王风笺题》,虽然不乏作者愤世嫉俗、忧患满怀的字句,但与此同时,也从客观上保留了百年前的风俗存照。从京华风俗变异和社会文化变迁着眼,此书不啻于百年京城风尚的档案,它不光有形象生动的歌词,还配有详实周密的笺注,极具史料价值。在此不妨摘录几首,让大家一同聆听这百年前老北京的地道乡音。

譬如老北京都知道,自来水厂开办以前,京城百姓饮水是个大问题。城里的井水味苦咸,大半不能饮用。即便是现在的北京居民用水,都还要分为饮用水与洗用水两种。《王风笺题》里专列“送甜水”一条,展现了百年前的老北京用水情况。原注曰:“京师为咸地,故井水多苦不能供饮,仅资浣濯之用。惟西北一带之井味多甜,东南则甚少。凡汲井之人设高架,以辘轳系藤桶而转之,一上一下用以取水。日以小车载之,致送人家,按月取资,谓之曰送甜水。诗云:泉源分来甜与苦,甜者宜茶活火煮。桔槔日转水飞升,送遍千门与万户。”

又如京城里的冬天取暖问题,现在有暖气片、地暖啥的,早已不成问题。老北京却是以北方火炕为主,所谓“老婆孩子热炕头”,说的也就是北方冬天一家子的那股热乎劲。《王风笺题》里专列“生火炕”一条,把老北京的贫富人家冬日取暖的景象都给描写了一番。说到这“生火炕”一茬儿,就离不了“煤”这个老北京必需品。“摇煤 ”更是京城百姓的必修课。《王风笺题》里专列“摇煤”一条,简明地将这一节毛求约用煤,合理使用煤渣的“环保”工艺记录了下来。 夏,上喜园居。大小各官之入直者,此毛求条原注曰:“北方乏薪炭,富贵贫贱之家,莫不用煤。有以碎煤杂黄土和以水,置柳筐中摇簸成球,暴而燃之者,曰摇煤。诗云:西山煤子黑小丑,负送煤球柳条斗。黄土水和筛上摇,此技弹丸妙脱手毛求。”

再如冬天里去过颐和园的人儿,大多都坐过昆明湖上的冰车。这是北方才有的乐子,这也是老北京的一个玩法儿。《王风笺题》里专列“坐冰床”一条,此条原注曰:“冰床盛行于北方,即冰车也。一名凌床,又名托床,俗呼为冰排子,亦曰拖床。其形方而长如床,可容三四人。高仅半尺余,上铺草帘,底嵌铁条,取其滑而利行也。以绳曳之,人坐其上,一人撑篙以行,捷于飞骑。京师亦有之。随地可雇,价甚廉。撑者例备皮袄一袭,无客时即自衣以御寒。有客则使客席之而坐。诗云:凿冰冲冲一之日,并坐匡床人促膝。玉河如玉冰上行,行人晏息往来疾。”

更不可不提,老北京游玩三大去处“天桥、海淀、厂甸。走天桥,吃喝杂耍样样有,江湖把戏路路通;图的是热闹,看的是稀奇。上海淀,畅春、园明、颐和三大名园那时都还在,达官贵人们游春赏景儿,那是个清雅的好去处。游厂甸,琉璃厂海王村里都是古玩字画、古董玩意儿,要去这里的都是兜里有几个子儿、怀里总揣着“捡漏”二字的主儿。《王风笺题》里专列了“走天桥”、“上海淀”、“游厂甸”三条,说的就是这老北京三大去处。

“走天桥”条原注曰:“天桥在京师正阳门南里许地,宏敞趁墟之贾,遐尔毕至。承平时,京师士大夫多有天桥酒楼之作。至于晚近,则岁遇春秋佳日及仲夏之游,南顶者辄经此谓之走天桥。妇女于元夕乘月走天桥,以为宜男之兆,则沿明代旧俗也。诗云:正阳门外天桥坦,棋盘街头月华满。人来午后倒赶城,王道平平归缓缓。”

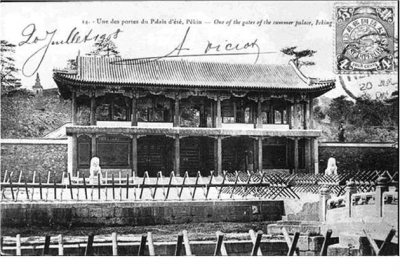

“上海淀”条原注曰:“海淀在京城西北,即畅春、圆明、颐和三园所在之处,亦称海甸。咸丰以前,每岁之辄以晨往,都人谓往某处曰上某处。故曰上海淀。光绪朝,孝钦后驻跸颐和园时亦如之。诗云:水聚为海浅为淀,玉泉百折回复漩。离宫高起万寿山,春人远眺酣春西燕。”

“游厂甸”条原注曰:“京师正阳门南,有琉璃厂,元代为海王村,以其地有琉璃窑,故名。自明以来,即为书肆荟萃之处,而所谓厂甸者,则在琉璃石中间路北。岁以正月初一日至十六日,游人纷集,举国若狂,谓之逛厂甸,逛游也。市集天初五日开始,百货骈集,士夫之嗜古董者,妇女之爱珠翠者,皆于是求之。诗云:官窑监督放衙晏,土高积山广成甸。上元佳节看灯来,归去游人拾遗。”

《王风笺题》里酉如燕上述这般明白如画、活灵活现的老北京风俗记录,竟达百首之多。下戏园、赶庙会、登窑台、买黑市、写春联、供兔爷、办团拜、玩儿票等等,随意翻看任意一条,都如同一位皇城根下的老人与你面对面、侃侃而谈,娓娓道来的皆是如今或已不见、或留有痕迹、或更有新变化的那些民风民俗。或许岁月如歌,老北京的好声音,就在这一册泛黄的书页缓缓翻动之际,在我们耳边与心间徐徐放送,让我们听一回就叫一回好吧。

(本文摘自《民国笑忘书》,肖伊绯/著,北京大学出版社2014年4月第一版,定价:25.00元)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制