张承志的作品在网上有相当热诚的关注度。有时候张承志会隐身为网虫,听听网友对自己的评价。他觉得那里往往会有真知灼见。

他也会在网上浏览网友的文章。同样是年轻时代的写作,张承志会联想到1978年自己所获的首届全国优秀短篇小说奖。他说,他的获奖“像中学生作文一样的浅薄”,当时正是“人民从文学中寻找社会公正”的特殊时代,所以很多人因为运气好而被选中,并不是自己有多么大的能力。

“现在无数的网虫、业余青年和业余文学爱好者,他们的能力比1978年的我们不知道高出多少倍。但是他们生不逢时,赶上了一个文学被彻底漠视和虚假文学肆意横行的时代,所以怀着真诚的、重要的思想的青年,即便具备好的写作基础和写作能力,但得不到社会的支持。”张承志认为自己是“运气很好,在当时得到了支持”的作家。把运气抓住并做到极致,这是他完成的事业,并终于使他真正以文学为生命,死而无憾。

“不要再追求更多物质与名利。私欲太多常常导致异化,可悲地对初衷背叛。”他说,知识分子往往在得意了以后就没有了普通人的感觉,这是非常糟糕的。这也是他们不能深入蒙古草原,或新疆的维吾尔农村,或大西北黄土高原艰苦生活的原因。这种觉得自己不再是普通人了的心态会使他们不得进步。“我们从1968年中学毕业,就一步一步走向中国社会底层,用各种各样的方式,企图与底层群众、底层社会的人民共同体结合在一起。这条路的艰难与否不值得一提,重要的是人的气质和血性,会催促他走这样一条路。”

他就是那个在人群中挤来挤去的老百姓。他常常背着包挤上公交或地铁。他对自己很节俭,但是2012年9月,他把《心灵史》的收益80万元人民币,亲自捐到了中东的巴勒斯坦难民营。他让自己的生活融入百姓,心情处于普通人的心态,唯一不同是学习。他的包里永远装着书,或是日文或是西班牙文,他在65岁的今天津津有味地又在学习一种新的语言:阿拉伯语。他说,辛弃疾诗中“廉颇老矣,尚能饭否”的句子,描述了一种低级的判断,即把生理能力看作生命活力的标志。他以为,能证明自己不老的标志是学习,因此在《读书》杂志上开了题为“尚能学否”的不定期专栏。学习不但能获得知识,而且会直接转变成一种人生的快乐,以及有活力的生活方式。

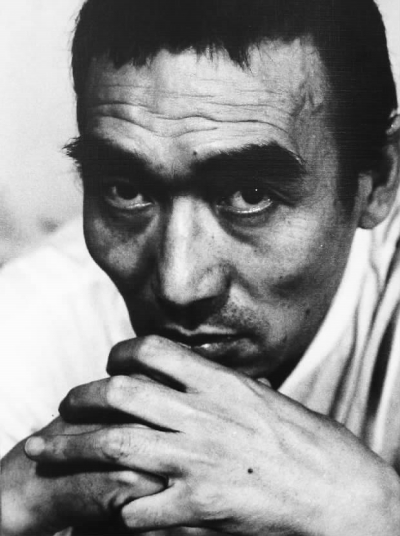

两道浓眉,高仓健般的冷峻,谈及当下的种种弊病深恶痛绝,可当他绽开笑脸,真诚和善意便荡漾在屋子的每个角落。

1995年,民间主办的第一届“爱文文学奖”(每届只授予一人)授予了张承志。颁奖会上,他对自己反省和总结:“中国文化面临的危机,以及知识分子们在权力和金钱面前的作为,会使我的思想依然激烈。但是,我要警惕偏激。对于中文的一种感情和守卫意识,会使我今后更加注重文学语言。但是,我要防止矫饰和超出分寸。”这篇答辞在2011年,被他在在场主义奖的颁奖会上重复使用。张承志认为,一个作家的文学质量,在于他对中国理解的程度,以及实践的彻底性。

最近,他的《北方的河·黑骏马》、《金牧场》、《敬重与惜别:致日本》、《把黑夜点燃》硬精装版由盛大文学华文天下策划出版,四本书为套系,封面简洁、干净,遵从张承志所追求的“清洁的精神”。四本书的封带里面藏着四家不同的出版社,张承志称:这是这套书最棒的特点。

读书报:这些年您的随想、游记、学术、秘事,都被您装进了散文。

张承志:我想自己将这样终老。我只有一枝笔。怎样用它是我唯一的自由,我要让它对得起自己的读者,对得起成就自己的前定。

读书报:您创作的过程,始终伴随着各种奖项。您怎样看待这些荣誉?

张承志:1978年开始的评奖,使得一些普通人被社会娇惯。包括个人的性格,包括我,都有被那个时代惯坏的味道。但是娇惯也好,养育也好,都已经过去了,一个奢侈地拥有一定话语权的人,如果他是个真正的作家或知识分子,他的目标就是做到对社会的回报。

读书报:您懂得多种语言,自己会不会从事翻译工作?

张承志:我和一些日本朋友正在把《敬重与惜别:致日本》译成日文,已经进行两年了,其中有一章是我翻译的。在今天的中日冰点关系下,我们工作得异常认真。在这个过程之中,一边查错一边改中文版,勘误表前后改了六版,华文天下新版的《敬重与惜别:致日本》按此做了修正。

读书报:您前期的作品有理想主义的境界,但是对您后期的作品,大家可能有不同的看法,对于这些争议您持怎样的态度?

张承志:我在最近的文字中写过,我说我一直盼着出现认真的、说理的,按照中国古代驳难传统对我进行批评的人。因为“驳难”是中国古代的重要文化传统。它不是敌意和抬杠,而是一种对涉及的文化和主题的责任感。你刚才讲的这些争议,说句不客气的话,大多是因为立场的对立,以及偏见、无知和流俗才导致的。

读书报:大概20年前,您发表过“不写小说”的言论,当时是什么原因?

张承志:我不敢说,自己的心理变化和中国社会的变化是否同步。小说的本质是虚构,但我个人没有虚构的心境。同时,也愈来愈没有看别人虚构的心境。我读不下去虚构的作品,有时连一页都看不下去。这样的一种潜在的心理,使我自己更喜欢写散文。散文不必虚构,自己觉得写起来顺手,没有虚构带来的痛苦。虚构也很费劲,编一个花样,这个花样还得是别人没有过的,也是很难的。

我没有停止过创作,只是不写小说而已。

读书报:今天这个时代,坚持理想主义已经成为一种“英雄的壮举”吗?您当年坚持“以笔为旗”的壮志还在吗?

张承志:比起喊出那个口号的时候,我的旗子打得更高。不管我活到哪一天都能坚持到底,今天我的心中有强大的力量。我觉得一个人对自己的文学有真正自信的话,那么社会承认是非常次要的。至于作品的理解,有读者知识构成的因素,也有自己表达的缺陷的问题。我只能努力,只能仰仗将来。

相对于“理想主义”一词,我更喜欢“国际主义”的理想。一个作家如果没有国际主义的胸怀,他的作品就没有正义。当文明堕落的时候,文明的儿子应该抵抗。这抵抗的姿态我不会放弃。有一句话:“巨匠在限制中创造”。对文学的艺术而言,缝隙永远是宽阔的,只有能力的问题。应该坚信思想总会冲出牢笼。也要坚信一代一代的、年轻人的文化认知能力。他们的正义感和判断力会越来越强。80年代中期

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制