提要:编研一体,学术立社,此则人民教育出版社作为具有出版资质的国家级课程教材研究单位坚守60多年之信念。2010年12月,人教社申请的国家社科基金重大项目—————“中国百年教科书整理与研究”终获批准(课题批号:10&ZD095),数百名编辑人员与国内相关高校、科研院所的学者共预其事。廓清百年教科书发展之轨迹,探寻近代以来吾国中小学课程、教材演变之规律,功在当下,利泽久远。

近些年,人们再度对传统文化热衷起来。传统蒙学受到热捧,与此同时,民国时期老教材(主要是语文类)也受到追捧,一些出版机构纷纷将这些老教材翻印重版投入市场。一些教育机构把这些读物视同于“三百千”一类传统文化教材,用以培训孩子,这其实是对民国时期国语教材的误读和误用。这些国语教材本来面目怎样?究竟适不适合现在的孩子?它的价值在哪里?

由叶圣陶编纂、丰子恺绘画的《开明国语课本》在众多民国国语教材中公认质量最好,初小课本1932年6月出版,高小课本1934年出版。《开明国语课本》(初小)的主要编写思想:

一、本书内容以儿童生活为中心。取材从儿童周围开始,随着儿童生活的进展,逐渐拓张到广大的社会。与社会、自然、艺术等科企图作充分的联络,但本身仍然是文学的。

二、本书每数课成一单元,数单元又互相照顾,适合儿童学习心理。

三、本书尽量容纳儿童文学及日常生活上需要的各种文体;词、句、语调力求与儿童切近,同时又和标准语相吻合,适于儿童诵读和吟咏。

四、本书每数课之后列有练习课。有的注重于内容的讨究,有的注重于语法的整理,有的注重于写作的训练。练习课文字与图画并用,绝无枯燥、呆板的弊病。

五、本书图画与文字为有机的配合;图画不单是文字的说明,且可拓展儿童的想象,涵养儿童的美感。

可以看出,《开明国语课本》的编写思想十分明确———贴近儿童生活和发展,这与它的编写背景密不可分。

首先,这套教材和同时代的教材一样,受当时杜威实用主义哲学以儿童为中心思想的影响,反映儿童生活的文章在教材中比例很高,表现手法上鸟言兽语、反复文、复沓手法运用得特别多。例如,第1册,第26课《到小羊家里去》,第27课《帮小羊烧茶》,第28课《帮小羊煮饭》,这三篇课文运用鸟言兽语讲述一场聚会的情形,其中羊牛狗猫都两条腿站着,穿着礼服,一副上流社会的派头。

其次,受当时白话文运动的影响,教材全部采用白话文。民国初期的国语教材都是文言文,1917年白话文运动兴起,之后不断深入,1920年1月北京政府教育部正式发布文件肯定白话文地位,规定初小的国文教材尤其是低年级教材要用白话文编写。而叶圣陶又是白话文的积极倡导者,所以《开明国语课本》彻底贯彻了白话文这一原则。如第2册第21课《黄家哥哥出了门》:“黄家哥哥出了门,一坐坐上人力车。人力车夫满头汗,他就下来上马车。马车不很快,他再下来上火车。火车快,好像飞。妹妹问:‘火车,火车,可像鸟儿一样飞?’”文章完全是白话的典型代表。

此外,它还受到儿童文学运动兴盛的影响。壬寅癸卯学制分科教学,道德教训、自然、历史从传统的语文课程分出去,低年段的蒙学教材教什么,很现实地摆在人们面前。恰逢此时儿童文学在周作人、余尚同等人的倡导下发展起来,并对当时的教材编写产生了巨大的影响。《开明国语课本》因此也带有着浓重的儿童文学痕迹。

《开明国语课本》蕴含着叶圣陶和丰子恺的心血,他们把以上的编写思想贯彻到教材中,使它呈现出以下的特点:

一、课文多由编者撰写或改编,体系严谨,前后呼应,训练系统。

如第5册第11课《移菊》,叙述学生把菊花移栽到教室前的过程。第15课《菊花开了》,承接第11课话题,讲菊花开花了,一个学生写了一首诗请大家欣赏,话题引入亲切自然,就像叙述发生在学生身边的日记故事。

另外,张小云、张新华等主题人物在教材中反复出现,伴随孩子的成长。这样设置贴近学生生活,拉近了学生同课本的距离。学生们在书中读到的是同龄人的故事,会有种身份代入感,更容易吸收书中介绍的知识和阐述的道理。

二、初小低段儿童生活题材的课文所占比例非常大,初小中高段以后题材范围开始扩展开来,从儿童的身边事,扩展到自然、社会。

如第2册第22课《纸船》,“小云折成了一只纸船,放在水盆里。轻轻一吹,纸船就前进了。他对姐姐说:‘我要坐了这只船过海。’姐姐把小火车放在水盆旁边,说:‘你过了海,再坐这火车吧。’”课文完全从儿童的眼睛看世界。第5册第19课《三脚赛跑》和第20课《轮流赛跑》,都是运动会题材的儿歌,反映学校生活;第28课《火车站》和29课《航船码头》,是对日常生活的一种真实描述,对于学生应付日常生活很有帮助。

三、教材严格控制每课的容量。

1B3册都是52面,平均下来每课1面多一点儿。4B8册面数逐渐增加,但是最多的第8册也不过每课2.5面左右。这样的容量对学生来说完全不是负担,利于保护学生学习语文的兴趣。为了控制每课的容量,长文章往往被分成两课,或者更多课。如第2册8B11课,《你是小鸟》《你是小鱼》《你是青虫》《茶话会》。4篇课文叙述了一件事:小鸟、小鱼、青虫到小白兔家里做客。4课一共320字左右,每课80字左右。

四、图文配合浑然一体,没有生涩的感觉。第1、2册,每篇课文都有图,手写的课文,加上图片。第3册开始,图根据需要配,不再每页都有。

教材采用繁体字,1949年后汉字进行了简化,现在的学生是不能直接读民国老教材的。现在出版的一些老教材把繁体字改成了简体字,版式改成横的,这样一来老教材的图就不能用了,而很多老课文的趣味就来自于图片。

五、由于当时国势危急,这套教材中多处涉及抗日题材。初小高段和高小教材的选文关于国家、社会、历史和地理的题材多了起来。其中一个重要的主题就是抵抗日本侵略,鼓动国人抗日。粗略统计一下,这类主题的课文,不下十几篇。

从以上的分析来看,民国国语教材以儿童为中心,而且贯彻得比较彻底,适合儿童学习与阅读。但要看到,时间毕竟流过了80个春秋,民国国语教材也有着明显的时代局限性:

首先,传统文化在民国教材中体现得非常少。由于新文化运动的矫枉过正和白话文运动的直接影响,使得20世纪30年代的民国教材几乎完全与传统文化(当时被视为旧文化)划清界限。教材中反映传统文化的只有一些白话的寓言,如守株待兔。另外,还有一些历史故事,如《蔺相如》等。通观《开明国语课本》初小8册、高小4册,一首传统的古诗词都没有。

同时,民国老教材还抛弃了传统启蒙教育中很多好的教学方法。这一点在已故语文教育家张志公的《传统语文教学得失》一文中谈得很清楚。汉语是非形态语言,汉字是单音节的表义文字,很容易形成连串整齐的结构,也非常容易押韵。所以,直到清朝末年,我国的识字课本几乎都是整齐而且押韵的。这样的教材,容易诵读、记忆。还有,传统语文教学中的“属对”训练非常有价值。这些训练手段在民国老教材中都被放弃了,取而代之的是黎锦熙、唐钺等人提倡的汉语语法与修辞体系。这些来源于西方的理论,经过多年的教学实践证明还是与汉语文教学有些“水土不服”。

其次,由于社会的进步,时代的变迁,原本十分贴近民国儿童生活的课文,现在读起来反觉疏远了。

如《开明国语课本》第2册第1课《可爱的泥人》讲述的是儿童的玩具———泥人。但现在即使是农村的孩子,也已经不玩泥人了,取而代之的是毛绒玩具。第20课《张家姐姐回来了》,“一盘果子一盘糕,张家姐姐回来了。怎么来的?坐船来的。坐的什么船?过海坐汽船,过河坐帆船。”现在帆船不再是交通工具,汽船也改了称呼。第31课《走到店前》,“大文走到米店前,说:‘我要买三升米。’走到打铁店前,说:‘替我打一把菜刀。’走到布店前,说:‘我要买六尺布。’”现在的城乡孩子周围,已经越来越少看到米店、布店和打铁店这些事物,生活中也很少有自己去打菜刀、买布的经历。

最后,翻印的本子因都是繁体字,现在的孩子没法直接读,所以一些本子里给出了简体字课文,或者繁简对照字表,但即使是解决了繁体字的难关,民国时期的国语课文仍不适合今天的孩子阅读。

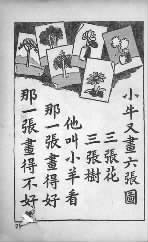

举个例子,《开明国语课本》第1册第25课《那一张画得好》,文中“那”其实是“哪”,今天的表达应是“哪一张画得好?”第3册第18课《白小羊最好看》,文中反复用到“批评”一词,当时的意思为“评价”,而非今天仅指的“负面评价”。总之,由于近百年来汉语言的巨大变化,在民国国语教材中像这样不符合现代语言规范的例子俯拾皆是。

综上所述,以《开明国语课本》为代表的民国语文教材,完成从传统蒙学读本到现代语文教材的转变,它以儿童为本的理念,以单元为基本单位的编写体例,至今仍然闪烁着光芒,翻开这些老教材,仍能给我们巨大的思考空间。不过由于时代局限性,它们已然不适合今天的孩子们直接拿来作为教材使用。

(本文作者供职于人民教育出版社小学语文编辑室)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制